多忙な毎日を過ごす中、気づかぬうちに心の中に疲労が蓄積していきます。その疲労がある一定量を超えてしまうと心が壊れてしまいます。厚生労働省の患者調査によれば、日本人のうつ病を含む気分障害の患者数は年間130万人を超えています。うつ病患者数は30年前の1996年は僅か40万人程度だったことから、この30年で3倍以上に増えています。さらに日本の自殺者数は 世界第3位で自殺大国として知られています。

昨今では50代以上の中高年のうつ病も問題となっており、中年以上でうつ病やうつ状態に陥ることをミッドライフクライシスや10年の危機などと呼ばれています。このようなうつ状態になってしまう人の多くは真面目で頑張り屋さんの人が多いため、そのためメンタル的に辛いことがあったとしても我慢して頑張ってしまい、ある日急に限界を超えて心がポキッと折れてしまいます。そのため今すぐ休むべき心の限界サインを見逃がさないようにして下さい。

心の限界を知らせるサイン

- 味が感じられなくなり食欲が減る

- 片方のまぶたや目の下がピクピク動く

- 朝目覚めても起き上がれない

- 好きだったことが楽しめなくなる

- 金使いが荒くなる

- 自然と涙があふれ出す

味が感じられなくなり食欲が減る

うつ状態になると食欲が減退する原因として、味覚の異常、意欲の低下、ストレスによる副交感神経の抑制の3つが挙げられます。実はうつ状態やうつ病に罹ると味覚異常により味を感じづらくなることが知られています。この理由は、うつ病によって味覚を脳に伝える神経そのものの感度が下がってしまうからではないかと考えられています。当然、元気がないときは喜びを感じにくくなります。つまり脳に信号を伝える神経も元気がなくなることで感度が悪くなります。同じように味も感じられなくなります。

さらに、うつ病の典型的な症状として意欲の低下が挙げられます。例えば好きだった趣味などが楽しめなくなる症状がありますが、このような症状は意欲の低下が原因であると考えられており、食べることを楽しめなくなるのもその症状の一つであると言えます。

楽しいことが楽しくなくなったというのは自分では気づきにくいです。このような症状に気づくためには、毎日日記を書き、毎日何にどのくらい時間を使っているかが定量的に分かります。日記を見返して好きだったことにかける時間が減っているのであれば、それはうつ病の初期症状かもしれません。

また友達やパートナーの方に最近、趣味をしなくなったねと言われて「余計なお世話、ほっといてくれ」と思ってしまった方、実はうつ病になると気分が安定せずイライラしがちになるので、アドバイスや提案を拒否してしまいがちになります。

ストレスによる副交感神経の抑制

自律神経には興奮時に働く交感神経とリラックスした時に働く副交感神経の2つがあります。このうち食べ物の消化吸収に働いているのは副交感神経です。なぜなら消化吸収は寝ている時などのリラックスしている時に働くためです。うつ病やうつ状態になると終始緊張状態になり、交換神経が優位になって副交感神経が抑制されることで消化管の消化吸収作用が弱まります。これによって食欲が無くなります。

一方で、うつ状態になると暴飲暴速をしてしまうこともあります。これはうつ病の原因であるストレスによって、それを発散させるために自己破壊的な行動に至ると考えられています。またうつ病の中でも、特に冬場に起きやすい冬季うつは、典型的なうつ病の症状とは異なり暴飲暴食をしてしまうケースがよく見られます。

片方のまぶたや目の下がピクピク動く

疲れた時や徹夜した時などにまぶたや目の下が勝手にピクピク動く症状を「眼瞼ミオキニア」と言います。この症状の直接的な原因は未解明であり、眼瞼ミオキニアには目の周りにある眼輪筋を動かす神経に異常が起こるため生じると考えられています。眼輪筋を動かす神経は非常に細い末梢神経であることが知られており、疲労やストレスの影響を受けやすいと言われています。

このような眼瞼ミオキニアが現れた場合には、神経に相当疲労がたまっている証拠であるため、必ず無理せずしっかり休息や睡眠を取るようにしましょう。

因みに、眼瞼ミオキニアと非常によく似た別の病気に「眼瞼痙攣」があります。眼瞼痙攣は眼瞼病気にあとは違い、両目に症状が現れるというのが特徴です。眼瞼痙攣は症状が長引くと自分自身で瞼を開けられなくなり、失明してしまう恐れがあるため神経内科のお医者さんを受診しましょう。

朝目覚めてしまうのに起き上がれない

うつ病の患者さんは朝起き上がれない人が多いですが、それは朝目を覚ますことができないのではなく目は覚めているのに極度の疲労によって起き上がることができないケースがほとんどです。

朝早く目覚めてしまうことを「早朝覚醒」と言いますが、これはうつ病に典型的な症状の一つです。早朝覚醒は眠りたいのに眠れなくなるため、辛い不眠症状の一つであるとも言えます。

さらに早朝覚醒以外にもうつ病の典型的な症状として、夜の寝つきが悪いという点も挙げられます。このように夜の寝つきが悪い上に、朝すぐに目覚めてしまうため全く睡眠が足りず極度の疲労が蓄積しており、朝目が覚めているにも関わらず立ち上がれないという状態になります。

金使いが荒くなる

うつ病によって金遣いが荒くなる原因には2つあると考えられています。一つはストレスです。食べ物によってストレスを発散するのと同じように、心が折れかけるとお金を使いまくってストレスを発散しようとします。

二つ目が躁うつ状態です。気分障害の中にはうつ病に並べる代表的な病気として躁うつ病があります。躁うつは、うつ状態とそれとは真逆のめちゃくちゃな元気な状態を繰り返すという病気です。このような躁うつ病の方は、特にうつから移行する躁転期フェーズでお金を使い切ってしまうという特徴があります。また同状態になるとものすごく気分が高揚し、いわゆる全能感というものを感じる人が多いと言われています。

自然と涙が溢れ出す

訳もなく涙が出てくるのも、好きなことに興味がなくなったのと同じようにうつ病の典型的な症状の一つです。うつ病によって涙が出てしまう原因には諸説ありますが、一つにはセロトニン不足が考えられています。セロトニンは幸福ホルモンの一つで、うつ病ではこのセロトニンが減少することが知られています。そのため精神科ではうつ病の治療薬としてセロトニンを増やしたり、脳内にセロトニンを留める薬が使われます。

一方で、私たちは涙を流すことでセロトニンが分泌されることが分かっています。悲しいことや辛いことがあった時に涙を流すとすっきりするのは、セロトニンが分泌されることで脳が幸福な気分になるからと考えられています。うつ病では脳が慢性的なセロトニン不足になるため、涙を流すことでセロトニンを分泌させようとする体の防衛反応であると考えられています。

ストレスを解消する

多くの人は長期的で慢性的なストレスを抱えていますが、一刻も早くストレスを解消する時間を作るべきです。長期的なストレスは、血圧の上昇や心拍数の増加など血管に負担をかけることで、血管の老化だけでなく全身の老化につながります。またストレスを長期間放置するとうつ病や不安障害などのメンタル疾患が発生するリスクが高まります。

さらには長期的なストレスは、糖尿病や消化器系の疾患などの慢性病のリスクを高めるということが報告されています。またストレスが原因で睡眠の質の低下、睡眠のトラブルが発生することもあります。さらに長期的にストレスがかかり続けていると免疫機能が低下することが分かっています。その結果感染症や自己免疾患のリスクが高まります。

作り笑顔でメンタルケア

近年の研究では、楽観主義が不安を軽減してくれる効果があることが分かっています。楽観的な人の脳内は、感情を司る眼窩前頭皮質と呼ばれる部分が大きいと言われています。逆にトラウマになるような出来事を経験し、楽観的に物事を見られなくなると眼窩前頭皮質が小さくなって重量が減るといいます。

また慢性的なストレスを感じることで、脳細胞が不安症状を引き起こす回路を 作り出してしまうとも言われています。さらに楽観主義でいるとストレスホルモンのコルチゾールが減少することも研究で示されています。

実は、作り笑顔でも笑顔を浮かべると脳は自分が幸せであると騙されることが分かっています。つまり笑顔でいるだけで脳は憂鬱なことを考えるのをやめて、身の回りのポジティブな側面に目を向けるようになると言われています。直ぐにできる最も簡単な脳活が笑顔を浮かべることなのです。

脳と腸の関係

腸と脳は関係があることを示す「脳腸相関」という言葉がありますが、それを説明するためにはまず腸と脳の発生から説明する必要があります。精子と卵子が出会い、できた受精卵から身体の全てが出来上がっていくことはご存知のことでしょう。受精卵から体が出来上がっていく過程のことを発生と言いますが、この発生の段階で腸と脳は同じ種類の細胞から出来上がります。

実際のところ脳と脊髄からなる中枢神経系は神経堤細胞と呼ばれる特殊な細胞からできています。この神経堤細胞は腸内にも腸神経系を作り上げます。腸神経系は人体で最も大きい神経細胞の集まりのため、腸神経系のことを第二の脳と呼ぶ人もいます。腸と脳は遠く離れているように見えますが、もともとは同じものです。そして体の中でも腸と脳はつながったままであり、実際に今も物理的に接続しています。

迷走神経は脳菅から腸まで伸びて腸と中枢神経系を結びつけています。腸に辿り着いた迷走神経は、自らを解き細い糸を広げて腸全体を包み込みます。迷走神経は腸壁を通り抜けるため食べ物の消化でも重要な役割を果たしています。その中で大切の役割は、腸と脳の間のシグナル伝達を確実に行うこと、そのシグナルは腸から脳へも脳から腸へも送られています。

このシグナルは、化学物質を使って相互に行われ、よく知られている神経伝達質が多く使われています。例えば気分の変動や思考と感情の処理に深く関係するドーパミン、セロトニン、アセチルコリンが連絡に使われています。うつ病や不安症の人の脳で不足する使用化学物質であるセロトニンは、腸脳軸の調節で中心的な役割を果たしています。セロトニンの受容体の90%以上が腸内に存在しているため、脳のセロトニン不足は腸が主な原因になっていると確信している研究者も少なくありません。

また闘争本能を司るアドレナリンとノルアドレナリンの調節も腸がおこなっています。さらにストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールの放出にも腸は担い、体がストレスにうまく対処できるようにしてくれています。

健康な人の体内では、これらの脳内化学物質のおかげで腸と脳の共同作業が滞りなく行われています。しかしこれらの化学物質が多すぎたり少なすぎたりすると腸と脳のつながりが乱れてバランスが崩れてしまいます。

重要な化学物質の濃度が正常でなくなり、気分が落ち込んで集中ができなくなり、免疫力も下がってしまうのは、防御壁が損なわれて本来なら腸の外に出てはいけないはずの代謝産物や化学物質が脳へと侵入してしまい、大混乱を引き起こしてしまうからです。そのような混乱が、うつ病や不安症、性欲の減退、さらには統合失調症や双極性障害に至るまで様々な精神疾患へとつながってしまいます。

メンタルケアの食事

プロバイオティクスとプレバイオティクスは、腸内環境の改善に効果がある食品群です。具体的にはプロバイオティクスが腸内環境に良い影響を与える微生物、プレバイオティクスがそういった微生物の餌になる物質のことです。これらを含む食べ物には、腸内細菌層に含まれる細菌の種類を変える力があります。

悪い食習慣が続けば、腸内の細菌に多様性は失われ、それが引き金となって悪玉菌が善玉菌よりも多くなり、健康に様々な悪影響を及ぼしていきます。近年の研究では、腸内の細菌が精神にも影響を与えることが分かってきています。なぜなら細菌こそが脳内化学物質の多くの産生に携わっているからです。腸内細菌が正常に存在していないとドーパミン、セロトニン、グルタミン酸塩、γアミノ酪酸など気分の調節や記憶、集中にとても重要な神経伝達物質の産生が損なわれてしまいます。

腸内細菌が精神状態に与える影響は大きく、例えば統合失調症患者の腸内細菌をマウスの腸に移植したら、マウスも統合失調症の症状を見せ始めることが分かっています。実際うつ病患者に関しても様々な研究が行われており、うつ病患者の腸内細菌層とそうでない人の腸内細菌層を比べたところ、異なる細菌種が少なくとも50種確認されています。

最近の研究では、生活の質の高さの指標となる細菌種がうつ病患者では枯渇していることも示唆されています。逆に言えば腸内細菌層が変化することでうつ症状で苦しまなくても済むようになるかもしれないことが分かります。

実際に、バージニア大学医学部で2017年に行われた動物実験において、ヨーグルトに含まれる乳酸桿菌という腸内細菌種がラットのうつ症状を改善させることが確認されています。その他にもプロバイオティクスを投与された人々は、うつ傾向が少なく、ストレスを表す尿中コルチゾールレベルも低いという結果が得られたという研究もあります。

運動とメンタルの関係

運動ほど強力に私たちのメンタルをよくしてくれるものはありません。メンタルの不調を放っておくといずれ不安症やうつ病といったメンタル疾患へと発展してしまうかも知れません。運動は不安障害やうつ病のリスクを減らすだけでなく、それらを治療する手段として抗うつ剤やセラピーに匹敵する効果があります。少しだけ気分が落ち込んでいる人であっても、深い苦悩を抱えている人であっても大抵は運動をすれば晴れやかな気分になれます。症状の程度に関わらず運動をすれば、誰でも気持ちが晴れ、悲観的な考えが浮かばなくなり、自尊心も高まるというメリットを享受することができます。

実際に実験によって定期的な運動は、抗うつ剤よりも効果的であることが確かめられています。因みに論文によれば、うつ病に最も効果のある運動はランニングです。また一方でウォーキングにうつ病を防ぐ効果があることも明らかになっています。毎日20分から30分ほど歩くことによって、うつ病を予防できて、気持ちが晴れやかになることが分かっています。

このように運動がメンタルの健康にとって効果的になのかは、運動によってセロトニンやドーパミンが分泌するからです。セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンは専門用語で神経伝達物質と呼ばれる脳内の物質で、細胞から細胞へと信号を伝えています。実はこれらが私たちの感情を決定しています。

例えば、ノルアドレナリンが分泌されるとやる気が高まったり、集中力が高まります。またセロトニンが分泌されると悩みや不安が和らぎ、心が落ち着いていきます。逆にセロトニンが不足すると機嫌が悪くなったり、不安になったりします。

このようにメンタルの状態は、セロトニン、ノルアドレナリン,ドーパミンなどの神経伝達物質によって決定されています。そしてうつ病はこの3つの神経伝達物質が欠乏することと密接に関わっていると考えられ、抗うつ剤による薬物療法の多くはこれらを増やすものになります。

例えば、世界で最も一般的に処方される抗うつ剤SSRIがありますが、これはセロトニンの濃度を高める作用があります。しかし運動をすれば、セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンの 3つすべてを副作用なく増やすことができます。その効果は大抵、運動を終えた時に感じられ、その状態は1 時間から数時間続きます。そして定期的に運動をすれば分泌される量も徐々に増えていくことが分かっています。そして効果も運動後の数時間にとどまらず、丸1日続くようになります。

また、運動をすればセロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンの3つだけではなく、BDNFという物質が分泌されることも分かっています。BDNFは、脳由来神経栄養因子と言われるもので、脳に計り知れないほどの素晴らしい恩恵を与えてくれる物質で、脳の天然肥料や奇跡の物質などと呼ばれています。

例えばBDNFは、脳細胞が他の物質によって傷ついたり、死んだりしないように保護してくれます。さらに新たに生まれた細胞を助け、初期段階にある細胞の生存や成長を促すという役目も果たしています。また脳の細胞間のつながりを強化し、学習や記憶の力を高めてくれます。さらには脳の過疎性を促して、細胞の老化を遅らせるという働きまであります。

定期的に運動をすれば、その度にBDNFの生成量も増えていくことが分かっています。例えばランニングを1回するごとに生成量は少しずつ増えていき、ランニングをやめても一旦増えたBDNFの値は、すぐには下がらず2週間ほど経ってからやっと下がり始めます。運動には、筋トレなどの無酸素運動とランニングなどの有酸素運動がありますが、BDNFを増やせる活動は有酸素運動です。

一方で運動は、糖尿病や心血管疾患、乳がん、結腸がんなどのリスクも減らすことが分かっています。

瞑想などのマインドフルネス

加齢に伴い神経や精神の活動には様々な変化が起きます。加齢により健康感を少しずつ失い、体に異常を感じる頻度も増え、そのような不便さから次第にやりがいや生きる意欲を失いがちになるかも知れません。そして寝つきが悪くなったり、イライラしたり、涙もろくなったりなど感情バランスの乱れが生じます。そして次第にストレスに対して弱くなり、一度ダメージを受けると回復に時間がかかるようになります。ストレスによるダメージの蓄積は中高年期のうつ状態の発症につながりかねません。

こういった症状は全て加齢による精神の老化です。ストレスが加わるとコルチゾールと言われるストレスホルモンが分泌されます。コルチゾールが慢性的に分泌過剰になると動脈硬化の進行や骨粗鬆症の悪化につながり、また免疫力を低下させたり、脳の海馬にダメージを与え、記憶力や認知機能を衰えさせます。

人のストレスの原因は、失敗した過去のことや不安な未来のことを想像することでも溜まります。そんなストレス解消に有効なのが瞑想などのマインドフルネスです。意識を自分の内側に集中することで余計な過去や未来の悩みを忘れることができます。

脳は20歳頃から脳の表面近くの神経細胞が密集する灰白質の容積が減少し始めるため、その容積は脳年齢を測定するときの指標として使われています。研究で24歳から77歳の脳の灰白質を調べ、長期間瞑想をしている人と瞑想をしていない人で変化があるか比べました。どちらも年齢が高くなれば、灰白質の低下が見られましたが、瞑想をしているグループはしてないグループより加齢に伴う灰白質の低下が少ないことが分かっています。さらに加齢による影響を受けた脳の領域は、瞑想をしていないグループの方が遥かに広かったことが分かっています。

また3515名の被験者を分析した研究では、瞑想がうつや不安症状に抗うつ薬に匹敵する効果があったことが分かっています。つまり瞑想を行えば、精神的に効果がしっかり現れます。

メンタルヘルスケアの鍼灸治療

イギリスも日本と同じく鍼灸大国の一つで、その中で注目を集めているのが「うつ病」に対する鍼治療です。うつ病の方の3割は薬が合わずに止めたり、使用しても効果が認められないケースがあると言われています。そのような中、うつ病患者755人に対してカウンセリングと鍼灸治療の効果を比較した大規模研究がイギリスで行われました。その結果、カウンセリングと鍼灸治療は同等の効果があることが分かりました(ヨーク大学)。

鍼でなぜ、うつ病の症状が改善するのかのメカニズムはまだ研究途上ですが、鍼によって脳にも変化が起き、鍼治療の前後で脳の血流量が変化し、特に前頭葉で大きく改善していることが分かっています。その結果、脳活動が活発になり、炎症物質を減らすことが脳の神経細胞の活動を活性化して、うつ病の症状が改善したのではないかと考えられています。

セロトニンの分泌を促す「頭の鍼」

頭の鍼は、その刺激により脳内へ働きかけ、セロトニンの分泌を増加させることができると考えられています。刺鍼後の脳の変化を調べた研究では、ラット脳内の脳報酬系の心地良さを感じる部分で変化が現れ、セロトニンが改善することで心を安定し、それが脳報酬系の神経経路に影響を及ぼすことが示唆されています。

さらに研究では、鍼通電刺激(鍼に低周波の電気を流す治療法)はストレスによって変化した神経伝達物質を正常化させることで、ストレス緩和を図っている可能性があることが明らかになっています。結果として自律神経のバランスが整い、交感神経と副交感神経の働きがスムーズに行なわれ、体内時計が正常化し、スムーズな入眠につながります。

心に効くツボ

うつ病治療に使われるツボは、脳の活性化に繋がり、心をスッキリさせることが期待できます。

合谷(ごうこく):手の親指と人差し指の間くらい

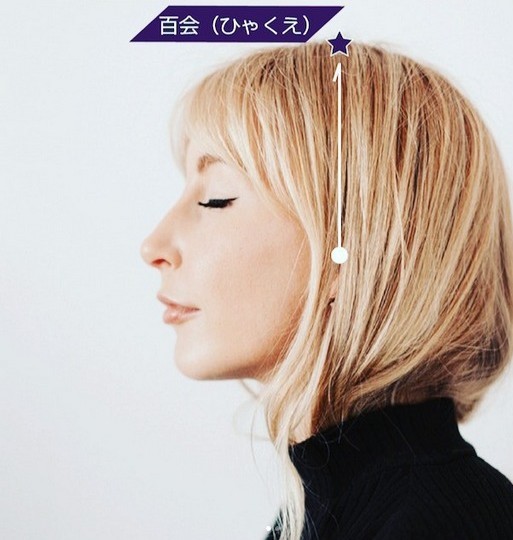

百会(ひゃくえ):頭のてっぺんにあるツボ

【本コラムの監修】

・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。