怒りの感情や落ち込んだりする感情は、東洋医学では〝肝〟と関わりがあるとされています。わけもわからずに不安に陥る、急に憂鬱になり落ち込む、といった症状が出たときは、心と身体が強い緊張状態にあります。このような緊張状態から、ストレスやホルモンの働きが乱れてしまい、その結果として、様々な不快な症状が慢性的に起こってしまいます。

不安や憂鬱といった状態は、多くの場合で自律神経の働きが乱れています。この自律神経は、私たちが意識しないでも勝手に働いてくれている神経です。だからこそ心身の緊張を解きほぐし、自律神経を整えることが大切なのです。

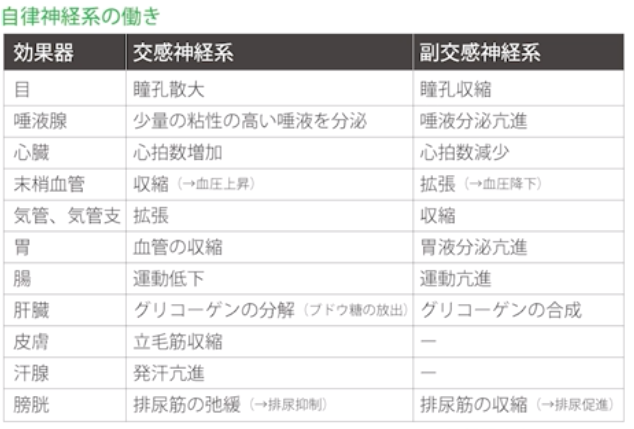

自律神経とは

自立神経は、私たちが意識的に動かせない部分、例えば心臓や胃腸の動きなどの生きる上で大切な部分の働きをコントロールしている神経です。24時間休みなく働いてくれて、日々の活動に必要な準備を身体の中で整えてくれます。また外気温度の変化に合わせて体温調整や体内湿度調整を行うのもの自律神経の働きです。暑ければ発汗を促したり、血液量の変化なども自律神経が各組織に作用して調整します。

しかし、自律神経が乱れると身体のコントロールができなくなり、必要以上の汗をかく、反対に汗がかけなくなる、また冷えやドライアイ、人によっては吐き気などの症状が起こります。このようにバランスが崩れることによって、様々な不調が起こるため、自律神経を整えることが大切なのです。

交感神経と副交感神経

自律神経には、交感神経と副交感神経があります。交感神経は「外での活動を中心に担う神経」で、副交感神経は「身体内部の活動を中心に担う神経」です。交感神経が活発になることで、心臓の鼓動を高めたり、呼吸を早めたり、脂肪を分解してエネルギーを生み出したり、活動するためにて適した身体の状態をつくり出してくれます。また、現代人にとっては、必要な情報や知識を得る時にも交感神経は活発に働きます。

それに対し副交感神経は、身体を健全に維持するための働きをし、消化・排せつ・睡眠・細胞の修復などを担います。特に副交感神経を働かせることで、筋肉とゆるめ、脈や呼吸を穏やかにし、血管を広げてリラックス状態にすることもできます。この2つの神経が状況に応じて強弱が切り替わり、常に両方が支え合って働いています。このバランスが崩れると、心や身体に乱れが生じます。

ストレスが自律神経に与える影響

ストレスと自律神経はとても深いつながりがあります。日中にストレスを受けると脳への刺激を経由して「交感神経」が活性化するのですが、長い間ストレスを受け続けたり、非常に強いストレスを感じると、活発になりすぎてしまいます(交感神経の過緊張)。

こうなると、リラックスタイムでの「副交感神経」を抑制してしまい、不眠、頭痛、食欲不振など、様々な不調が現れます。交感神経の過緊張が続くことで、休んでも疲れが抜けないなどの症状が現れます。さらには自律神経の乱れがひどくなり、自律神経失調症をはじめ、うつ病、過敏性腸症候群や胃潰瘍など、日常生活に支障をきたす様々な疾患に繋がります。

この自律神経は、健康を維持するのにはとても大切で、体の免疫力、内臓、血管、涙腺汗腺などをコントロールする大切な神経です。とくに「交感神経」が血管をコントロールしているので、バランスが崩れると血行が悪くなり様々な症状につながります。

脳と自律神経の関係

自律神経は主に脳によってコントロールされ、脳の構造は外側から「大脳新皮質」「大脳辺縁系」「視床下部」の3層構造になっています。知覚や記憶、経験を蓄積し、判断するなどの人の高度な精神活動を司る「大脳新皮質」、本能的な欲求や感情(情動)などの生命活動を司る「大脳辺縁系」、そして大脳辺縁系の影響を強く受けて自律神経を支配する「視床下部」はコントロールセンターとしての役割があります。特にストレスを大脳辺縁系が感じると自律神経まで影響を及ぼし、それが視床下部に影響して自律神経の乱れを引き起こします。

自律神経の乱れが引き起こす数々の症状を「自律神経失調症」と言い、広く一般的には使われる診断名です。頭痛、腹痛、めまい、動悸、筋肉痛、倦怠感、疲労感など、病気ではないけど身体的な症状に悩まされる状態であり、症状の現れ方には人によって異なり、複数の症状を持つ人や、時間とともに別の症状に移行することもあります。一方で自律神経は感情(情動)とも密接に関係しており、過剰なストレスによって自律神経失調症だけでなく、うつ気分、不安、睡眠障害が引き起こされます。

このような自律神経の乱れの原因は、多くの人は心の問題であると考えていますが、実は本人が気づかずに「脳」が外的なストレスによって過緊張になっているケースがかなり多いと思います。現代人は仕事や家庭内での様々なストレスに悩み、頑張り過ぎてリラックスできる時間がなく、それらが継続し「脳」が過緊張状態(交感神経優位)を作り出しています。そのような場合は、まずは「脳」を緩めることが大切です。

自律神経の乱れが頭痛につながる

ストレスを多く感じる現代社会において、頭痛に悩まされる方が多くいらっしゃいます。鍼灸治療の対象となるのは、一次性頭痛(慢性頭痛)の「片頭痛」と「緊張性頭痛」です。「片頭痛」は、男性より女性の方が1.5~2.0倍多いと言われており、こめかみや眼の奥が「ズキズキ」と脈打つように痛むのが特徴です。ストレスや女性ホルモンもバランスの乱れなどの原因や、血管が拡張する事による痛みが原因となることもあります(血管性頭痛)。

「緊張性頭痛」は、筋収縮性頭痛とも言われ文字通り筋肉の凝りで「血行不良」が主な原因の頭痛です。パソコンやスマホなど長時間首を前傾気味にすることで、後頚部(後首から肩)の筋肉が引っ張られたままになります。約80%は首のコリなどが頭痛の原因と言われるほどです。またストレスにより、疲労物質の蓄積で痛みが慢性化する事も少なくありません。

「片頭痛」も「緊張性頭痛」も多くは血管・血行の問題で、コントロールしているのが自律神経機能です。「頭の鍼」によって「緊張性頭痛」では、筋肉の血流をよくして頭痛の原因であるコリを解消し、「偏頭痛」では、自律神経に働きかけることで、血管の活動を安定させることができます。

自律神経と鍼灸

中医学の基本的概念では、鍼の治療によって『陰』と『陽』のバランスを回復するとことが身体状態の回復へ繋がる、と考えられています。つまり『陰』と『陽』のバランスが取れている時、人は健康でいることができると考えます。

『陰』と『陽』の2つの性質は、とてもシンプルです。『陰』は「柔かさ」や「静けさ」があり、冷たく重たく内側・下方向へと向かう性質で、『陽』は「強さ」や「動き」があリ、温かく軽く外側・上方向へと向かう性質を持っています。世の中すべてを単純化して考えると、表裏、昼夜、男女といったあらゆるものも陰陽に分類する事ができます。

このような『陰』と『陽』の概念は、東洋医学の根本概念の一つですが、これを現代の医学に置き換えるなら、「鍼治療によって『交感神経』と『副交感神経』の活動のバランスを調整する」とも言えます。交感神経と副交感神経の活動のバランスが崩れることによって、引き起こされる様々な不快な症状は、鍼治療が効果を発揮することを多くの研究が証明しています。特に鍼治療による刺激は、異なる脳領域を活性化するだけでなく、関連する神経伝達物質を介して自律神経のバランスを調整することを示しています。

不安を取り除く

不調や病気になった時に、その状態を受け入れられない場合があります。それは心の防衛システムであり、自分にとって好ましくない現実、不安や恐れを感じるような事実に直面した時にそれを否定する心理(否認)です。ほとんどの場合は時間とともにそれを受け入れられるようになりますが、しかしその期間には個人差があります。その場合は不調や病気になっても自分は違うと思い込み治療が遅れてしまうことがあります。

また、私たちの体には自然治癒力が備わっており、この力を高めることが大切です。そのために自然治癒力を下げる最大の原因を取り除く必要があります。その原因になるのが不調や病気によって引き起こされる不安や恐怖などの心理的なストレスです。その心理的ストレスの大部分が否定する心理によって生まれます。

目の前の現実が受け入れられない根本にあるのが不安や恐怖であるため、それを取り除くために必要なのが、信頼、時間、情報です。信頼は治療家と患者が共同で構築していくものですが、信頼を築くためには時間が必要でしょう。そのためにも最低3回会う必要があると言われており、1回で相性が良くない、対応が不愛想と決めつけないことも大切です。また私たちの脳は過剰に不安を感じる傾向があるため、実際に起こってから悩まないようにすることができれば、悩みの9割はなくなると言われています。そのため不調や病気などの情報をなるべく集めることで不安を取り除くことも大切です。不調や病気について必要な情報や知識の全体像を学ぶことで不安は軽減するはずです。

東洋医学で診る、不調の原因

東洋医学では、度を超すような強い感情も、体に不調をきたす原因の一つになると言われています。つまり「体に現れる不調」と「心」を密接につなげて考えます。東洋医学では万物を5つの元素(木火土金水)に分けて考え、それに対応する情緒の部分を「五志(怒喜思悲恐)」と言います。

この「五志(怒喜思悲恐)」に「憂」と「驚」の2つをプラスしたものを「七情」といいます。これら感情と体の各臓が対応しており、五行との関係で各臓に影響を与えると考えます(肝心脾肺腎)。

| 五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |

| 五臓 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 |

| 五志 | 怒 | 喜 | 思 | 悲・憂 | 恐・驚 |

これらの感情が長期間乱れることで、内臓に影響し、病気を引き起こします。その逆で、長期間の内臓の不調は感情にも影響します。このように「体に現れる不調」と「心」といった内側からの病因を「内傷(ないしょう)」と言い、特に七情が病因となることを「内傷七情」と言います。

感情と身体の関係

○怒り → 肝

怒りっぽい、いつもイライラする怒りのパワーは肝臓に影響します。肝臓は血流の調整を行なうので、肝臓の元気がなくなると 肩こり・頭痛・不眠・目の疲れなどが起こりやすくなります。

○喜び → 心(脳・心臓)

過剰な喜びは集中力を低下させ、動悸・不眠・不安を呼び起こします。

○思い → 脾(消化器系)

思い悩んでいる時には食事が喉を通らないものです。内臓の栄養不足にご注意ください。

○悲しみ・憂い → 肺

皮膚(肌)や喉、鼻といった呼吸器系への症状が出やすくなります。

○驚き・恐れ → 腎

生命エネルギーを蓄える腎臓に影響すると、無気力になったり疲れやすくなります。冷え・むくみ も腎との関係が深いです。

心と体には関係性があり、ハリニーでは身体からアプローチして心も整えていきます。また自分の心のクセを見直すことで、身体の状態は変わります。

なぜ「頭の鍼」が自律神経を整えるのか

なぜ、「頭の鍼」が自律神経を整えるのかを、東洋医学の言葉で言えば、「陰陽のバランスを整え、気血の巡りや働きが良くすることで、自然治癒力が高まるから」となります。

具体的には、頭のツボや鍼の打ち方などを使い分けることによって、「交感神経」と「副交感神経」を興奮させたり抑制させたりして、自律神経の働きを“ほど良い”状態にします。また「緊張性頭痛」では、鍼によって余分な筋緊張を緩め、交感神経の過緊張状態を解くといったアプローチを当院では行います。

このように東洋医学の理論に基づき、「交感神経」と「副交感神経」のバランスを適正にすることで、全身の血流も良くなるため、症状が改善し、体が回復しやすい状態になります。ただし、一度乱れた自律神経のバランスを適正範囲に収まるようにするためには、適正なバランスを身体に慣れさせていく必要があります。

治療を重ねていくと、「交感神経」と「副交感神経」のバランスが適正な範囲におさまる時間も増え、症状が現れにくくなります。

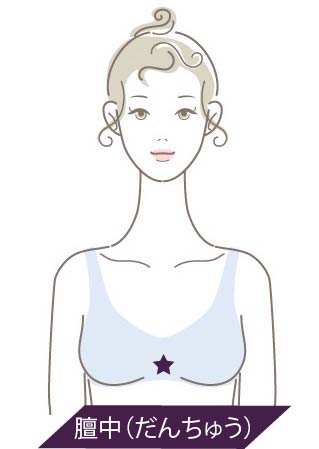

セルフケア、自律神経に効くツボ

神門(しんもん):手のひらを上にし、手首と小指側にある骨のでっぱりの間にあるくぼみ

不安を軽減するツボ。

内関(ないかん):手のひらを上にして手首のシワから指3本分上

心を安定させるツボ。

膻中(だんちゅう):左右の乳頭を結んだ線の真ん中

イライラや不安感、ストレスからくる不眠症などを解消するのに効果的なツボ。

ぜひ知識を持って自分の大切な身体を癒やしてください!

【本コラムの監修】

・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。