パソコンやスマホを長時間使うため、特に増えているのが「頭のこり」です。パソコンやスマホで長時間首を前傾気味にすることで、後頚部(後首から肩)の筋肉が引っ張られたままになり、緊張して痛みが生じます。当然、頚部(前首)や肩のこり、眼精疲労、疲労感などを伴うケースが多くみられます。

また、精神的なストレスなどの原因で、顎の噛み締め(歯ぎしり)からくる偏頭痛や、疲労やストレスの蓄積が筋肉だけでなく内臓の働きまで徐々に低下させてしまうこともあります。

さらにスマホなどを長時間見続けるなど、目の働きは脳によって制御され、特に眼精疲労などは、脳疲労を伴っていると考えられます。この疲労は、脳にストレスがかかり、脳の機能が減弱している状態です。そのため自律神経失調や免疫力の低下、不眠などの様々な症状に繋がります。

ハリニーではこのような慢性頭痛や眼精疲労などの治療にも取り組んでおり、精神的なストレスによる頭痛や眼精疲労に有効なのが頭鍼(とうしん)です。

原因不明の疲れや不眠

原因不明の疲れや不眠に最も大きく関わっているのが自律神経で、興奮や緊張した時に優位になる交感神経と睡眠やリラックスしている時に優位になる副交感神経がシーソーのようにバランスをとって働いています。私たちの体のあちこちには体の状態を観測する受容体と言われるセンサーがあり、このセンサーが捉えた情報が感覚神経を通って中枢神経に伝わり、自律神経によって体が反応する仕組みがあります。また自立神経は脳の視床下部と いうところにあり感情を司る大脳辺縁系と密接に関係していることから、心や感情の問題も自立神経に大きく関わっています。

体の活動を生み出す交換神経は、コルチゾールやノルアドレナリンといった活動に必要なホルモンを活性化させ、体を休息させます。一方で副交感神経は、メラトニンやセロトニンといったリラックスに必要なホルモンを活性化させます。

体の器官の異常も精神障害もないのに原因不明の不調や変調がある時は、自立神経のバランスの崩れが原因となっている場合が多くあります。自律はその他にインスリンや胃腸の働きに必要なホルモンとも深く関わっています。その大事な自律神経が乱れることを自立神経失調症って言い、全身的な症状としては体のだるさや不眠、慢性的な疲れ、手足のしびれなど謎の不調が出てきます。原因不明の腹痛や吐き気などの胃の不調、頭痛や肩こり、動機や不整脈、便秘と下痢など体の部分的な症状も自立神経の乱れで起こります。

また自立神経は精神状態にも影響を与え、不安や緊張感、集中力、やる気の低下、不安感が高まってくることもあります。しかし自律神経失調症は交感神経が優位になりすぎることが原因で引き起こされ、一人一人症状も違うため、判断と診断がとても難しい疾患です。

一方で自立神経失調症は自律神経のバランスが崩れることが原因なのに対して、心身症やうつ病は、その原因が心因性のものという違いがあります。心身症と自立神経失調症は一部 症状や原因が重なっていることもあって診断はとても難しくなります。

例えばうつ病の場合は、精神状態がより強く現れることと生活への影響が大きく出てくる点が違いますが、その原因や症状は自立神経失調症ととてもよく似ており、両方併せ持っている方もいて判断が難しい部分がありま。

そして加齢が自立神経のバランスを失う大きな原因の一つになります。年を取って疲れやすくなったり、だるさ、不眠、ほてりやめまいが多くなってきた場合は、自律神経が老化していることが原因だと考えられます。自立神経の機能は10代から下がり続ける一方で50代は、20代の3分の1の機能しかありません。この副交感神経の機能を20代や30代の頃 までに回復させる方法は難しいと言われています。体をリラックスさせることを頻繁に取り入れて、副交感神経を活性化させることで自立神経の働きを整えることはできます。

脳を冷やす

睡眠の目的は、疲労の回復、記憶の定着、そして脳の老廃物の排出です。そして睡眠で1番休ませるべきところは脳で、実は面積あたりの発熱量が1番多いのが脳です。なぜなら脳は様々な指令を出し、自律神経の中枢がある場所でもあるため、特に冷やして休ませることこそが体の休みにもつながると言われています。

さらに体の疲れは、特に夏バテという言葉があるように、夏の方が疲れるのは、汗をかくという身体的な疲れから来るのではなく、汗をかかせるという指令を脳が出し、その複雑な指令によって脳が疲れることで疲れを感じていることが医学的に分かっています。そしてどうやって脳を休ませるのが良いのか、それは脳を冷やすことが良いことが分かっています。ちなみに東洋医学では、このような脳に熱が溜まり放散されない状態を「頭寒足熱」と言います。

脳の自律神経の中枢は、実は鼻の穴からの鼻腔と近い場所にあります。つまり鼻から冷たい空気を吸うことが脳の自律神経の中枢を冷やすことに1番良い方法です。例えばのぼせるのは、お風呂の室温が高くなっており、鼻から吸う空気も熱く、当然脳が温まりのぼせるからです。一方で露天風呂であれば冷たい空気吸い、脳が冷えているため頭はぼーっとしません。また鼻が詰まった時もぼーっとすることがありますが、これも鼻が詰まることで酸素が減っているのではなく、脳を冷やせないためぼーっとする現象です。

同じように寝ている間も脳みそを冷やし続けることが大事であり、寝ている間もエアコンをつけて部屋を冷たくしておくことが脳の疲労回復には必要です。そもそも脳にとって快適な温度があり、その快適な温度にするための室温が23℃前後と言われています。ちなみに、あくまでもこの温度は室温設定で、直接的に脳を冷やすのはNGです。そして難しいのが脳と体では快適な温度が違うことです。

日本人の快適な温度は、脳は23℃前後ですが、体は26℃前後です。そのためエアコンの設定温度の正解は、間を取って24から25℃がおすすめです。しかし体が寒いと睡眠が浅くなってしまうことにもなるため、夏でも冬でも一年中同じ布団を使うことで体を温めることができ、室温は下げることができます。もちろん体の健康と睡眠の深い熟睡を考えた時には、これがベストでしょう。

一方で、夏の電気代を抑えるためタイマー切りを使っている方がいますが、エアコンは朝まで付けっ放しにしましょう。なぜならコンクリートに囲まれたマンションなどは、昼熱せられて蓄熱し、温度を溜めているからです。この蓄熱のピークは夜11時で、そこから放熱されていくため外気温は下がっていくのに対し、夜中でも室内温度が下がらないことがよくあります。

また、夜中の熱中症の原因は、温度だけでなく湿度も寝ている間に上がるからです。特に寝ている間200ccから300cc発汗して、その汗は蒸発して空気中に溜まり、結果的に湿度も上がると熱中症リスクも上がっていきます。

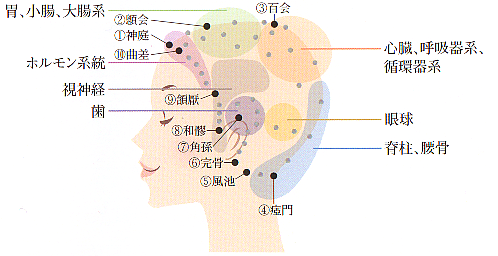

頭鍼(とうしん)、頭皮鍼(とうひばり)の特徴

鍼の本場中国では、頭針という療法があり様々な病気の治療に用いられています。特に眼精疲労や顎関節症、慢性頭痛、自律神経失調症の方の多くが「頭がこっている」状態です。

日本での頭鍼は、難病治療から美容に至るまで、様々な手法が用いられていますが、ハリニーではシンプルに「頭のこり」に着目しています。

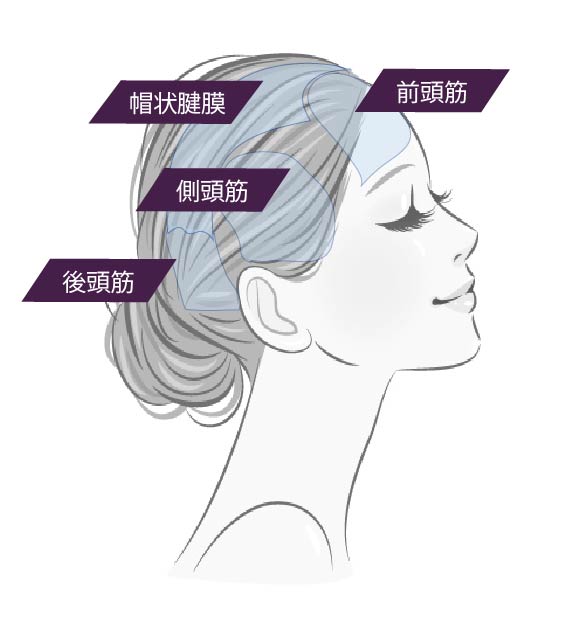

頭皮は5mm程の皮膚でできており、その下には薄く伸びた筋肉の層が頭蓋骨を覆っています。その頭皮・頭筋には血管や神経がメッシュ状に張り巡らされています。

そして頭皮の前方・側方は表情筋や咬筋に、また後方は首筋につながっており、それぞれの筋肉を連動させるアンカー(碇)の役割をはたしています。このように筋肉は筋膜で様々な部分とつながっており、どこかに不具合が生じると、最終的に頭皮(頭筋膜)にストレスがかかります。

例えば、スマホなどで長時間目を酷使すると、こめかみあたりに頭重感を生じます。結果的に、頭筋膜に凹凸(しわ)が生じ、部分的な頭皮の血流障害が発生します。これが「頭のこり」の原因になります。この「頭のこり」が頭痛、頭重感、集中力の欠如、不眠、自律神経の失調、または脱毛症や薄毛の原因にもなります。

頭部への鍼の効果

慢性的な疲労や頭痛(頭のコリ)に悩まされている方がたくさんいらっしゃいますが、頭への鍼は様々な症状の改善が期待できます。

代表的な頭のツボが頭頂部の真ん中にある「百会」です。「百」にはたくさんのという意味があり、多種、多様な症状に効果がある、まさに「百病」に効く万能なツボです。例えば、自律神経失調症、不眠、ストレス、頭痛、頭重感、耳鳴り、鼻詰まりや、血行不良や低血圧、眼精疲労、抜け毛など、様々な不定愁訴にも効果が期待できます。

また、後頭部のうなじ付近にある「天柱」というツボも、「百会」と同じく自律神経のバランスを整え、かつ頭痛や肩こり、目の疲れを和らげてくれる効果もあります。ちなみに頭は頭蓋骨で守られているため、頭皮にはりを刺しても危険性は無く、きわめて安全で効果的です。

また、頭部・頚部には瘂門(あもん)・風池(ふうち)などのツボがあります。

|

|

頭の鍼とパルス(微弱電流)を併用

これらのツボが頭のどの部分に影響するかを考慮して各症状にあわせた鍼を施し、微弱電流を流すことで「頭のこり」症状の緩和や回復を行います。

頭のツボに鍼を刺し、パルスと呼ばれる微弱電流を鍼に流すと、この鍼とパルスによって、ツボへ刺激して即効性を更に高めることができます。こうすることで鎮痛や免疫力アップ、自然治癒力を高めることでき、普通に鍼を打つよりも、高い効果が期待できます。

この併用法(鍼通電療法)の大きな特徴は、周波数や電流量を変えて一定のリズムで刺激を加えることができることです。一定量の刺激を、時間を決めて与えることで、筋肉の血行を改善して、コリをほぐすのに有効です。またパルス(微弱電流)は、微弱な電流と電圧で治療が行われるため、感電などの危険性がありません。

以上のように頭部のツボへ鍼をすると、様々な効果が得られます。特に慢性的な頭痛や首や肩のこり、眼精疲労、抜け毛などにお悩みの方は是非頭部の鍼を受けてみてください。

頭皮鍼は各美容鍼灸コースに含まれておりますが、しっかりと頭皮鍼とパルス(微弱電流)の併用治療を受けたい方は、オプションをお選びください。

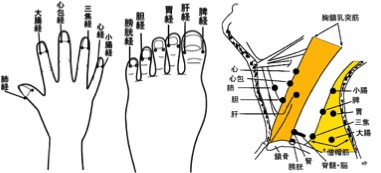

「ツボ」ではなく「経絡」を診る

東洋医学には「経絡」という概念があります。経絡は、気血が体内を巡る流通路と考えられています。 この経絡上にあるのが「ツボ」で、ツボを刺激することで対応する“経絡”の問題が改善されます。「電車の線路」をイメージしてもらえば分かりやすいです。線路=経絡で、駅=ツボ、その路線がいくつもあり、路線同士が交わる部分の駅が治療ポイントになったりします。

重要なのは「ツボ」ではなく、「経絡」の連続性を考えること、それは内臓を含めた全身に波及した効果を見込めるからです。身体は不思議で、経絡に問題が起こると「痛み」「ツッパリ感」「違和感」「だるさ」の4つの症状が誘発されます。整体師さんが可動域テストを行って動きに制限がある部分や、この動きに伴う痛みを特定するのは、この症状を確認するためです。

この痛みや愁訴を改善するには、「その部位に分布する経絡を治療対象とすること」がもっとも効果的であるとされています。 また4つの症状は経絡の「陰」と「陽」に大別されます。簡単に言えば、陽の問題は「はっきりした症状」、陰の問題は「なんとなくの症状」です。

経絡にアプローチ

症状改善のために経絡にアプローチしますが、具体的には「筋肉」と「気の流れ」にアプローチします。つまり、経絡上にある筋肉やツボの流れ・繋がりをイメージして施術します。そのため鍼灸治療を続けると、お腹に美容鍼したのにほうれい線が薄くなったり、前は疲れやすかったのが今はなんか調子が良く、目がはっきりしてきたなど、全身に変化を及ぼしたりします。東洋医学の理論から考えれば、この様な現象は当たり前のことなのです。

簡単に実例を示すと、後ろに反ったときに腰が痛む方(主訴)で、お悩みがきっかけで体調を崩し、合わせてお腹を下す事が多い場合、経絡として診れば「脾・胃」の問題を考えます。

①「脾・胃」の経絡の伸張性が低下して可動域制限を引き起こしている

②悩み事が多いため「脾・胃」に異常をきたしている

そこで、痛みの訴えがあることから、「胃の経絡(陽経)」に対してアプローチが必要と判断します。また、だるさや違和感であれば「脾の経絡」にアプローチします。ただしそれぞれの経絡には向きがあり、「胃の経絡」の場合、上から下に向かってアプローチしていきます(陽の経絡、下肢の経絡、下行性の経絡)。

症状改善の確認

チェックの方法は、対象となる経絡の伸展運動を行うという方法が簡単ですが、対象となる経絡の出口、つまり手足にある井穴 (せいけつ)を利用する方法もあります。井穴 (せいけつ)は手や足の指先にあるツボのグループ名です。

また、当院でも取り入れている山元式新頭鍼療法では、首診(診断点)で、圧痛やコリといった反応を探り、その診断点に対応した頭部の治療点に刺鍼し、施術後に首のポイントを診ることによって、症状の改善を確認します。

例えば、押すと痛い、硬い(常に頑張っている状態)のような反応や感触が、しっかりゆるんだり痛みが減る感じがあれば流れはよくなっているものと思われます。

各コースともに美容に特化した「頭の鍼」の施術が入っていますが、ご自身のお悩みによって鍼をする部位も変わってきますので、気になる点はカウンセリング時に鍼灸師にご相談ください。

【本コラムの監修】

・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。