お悩みの症状が酷ければ酷いほど、ネットで調べて自分の聞きたい言葉を並べる情報を信じてしまいます。〇〇で治ったという情報を見ては、試し続ける方も多くいらっしゃると思います。ネットには様々な情報が溢れ、完全に信じ込む人の多くは、情報収集力が高く、一生懸命調べて情報を集めて行き着いた結論が揺るぎないものになっています。

このような「補完代替医療」と呼ばれる市場規模は推計で年間2兆円近くとも言われています。特に症状が酷い場合、救いの手を差し伸べるかのうように商品を持っていけば、手間をかけずに売れるというような状況があります。

世界的な医学雑誌に掲載された論文(Johnson SB,et al,JAMA Oncology2018;;4(10):1375-1381)によれば、補完代替医療の利用を受けるがん患者は標準治療を拒否する人が多く利用しない患者より死亡リスクが2倍になることが発表されています。生活の質を改善してくれるという意味では、補完代替医療が役立つ場面もありますが、完全に治すという効果が証明されたものは一つもありません。もちろん代替医療に希望を見出して治療意欲を高める方もいます。しかし標準治療を否定したり、妨げになったり、その機会を奪ってしまうものに傾倒することだけは避けて頂きたいと思います。

バイアスの罠

健康情報を閲覧する上で気をつけて欲しいことは、私たちは間違った情報ばかりを選択してしまう認知バイアスというものがあります。認知バイアスは、偏見や先入観のことで、間違った思い込みをしてしまう人間の考え方の癖を指します。私たちが健康情報にアクセスする時も、この認知バイアスが働いて誤った情報を入手してしまいやすくなっています。

一方で、自信過剰バイアス(平均以上効果)もあります。その名の通り人というのはほとんどの場合、自信過剰になってしまい、自分自身を平均以上だと思ってしまうバイアスです。たくさん健康にまつわる書籍も読んで、知識豊富な私が騙されるわけがない、そんな風に思っているのなら自信過剰バイアスに陥っているかもしれません。

人は自分の平均以下だとは思いたくない生き物であり、自分を平均以上に思い込むことによって自分の力を過大評価してしまう生き物です。実際、88%の人が、自分の運転技術は平均以上だと答えています。本来平均以上の人というのは50%しかいないはずです。この傾向は平均よりもかなり下回っている人に、より強く見られがちな傾向です。逆に研究者の方々に自分は研究者として平均以上かどうか尋ねると、94%の研究者の方がまあ自分は平均以上の研究者だろうと答えたデータもあります。このように能力が高かろうが能力が低かろうが自分の能力を過大評価してしまう傾向というのは見られます。

さらに、この自信過剰な傾向というのは自分が手にする情報が増えれば増えるほど加速することが分かっています。今ではネットで自分自身で健康情報を集めることも可能になりました。自分が集めている情報が正しいかどうか、偏っているかどうかに限らず、たくさんの情報を持っているから私は正しい健康判断ができているはずだと思い込んでしまいます。時には自分が考えているものとは真逆の情報に手を伸ばし、自分の考え方は偏っていないだろうかと常に考えることを心がけるようにする必要がります。

そして何よりもの健康情報を判断するときに大切なのが、少数バイアスです。これは数少ない経験や事象に基づいて物事を判断してしまうというバイアスです。例えば知り合いにタバコを吸っているのに元気なお婆さんがいるとします。それを見てタバコは体に悪くないと判断してしまう、これが少数バイアスです。確かにタバコを吸っていても80歳を超える人もいますが、100歳まで生きることができる人が、タバコが原因で80歳までしか生きられなかったかもしれません。逆にタバコをそのまま続けていたら60歳で亡くなってしまう人が、タバコをやめたことによって65歳まで生きることができたかもしれません。

人それぞれ寿命には差があり、一概に長く生きている人が健康的な生活習慣を送っているわけでも、短く生きている人が不健康な生活習慣を送っているわけでもありません。私たちにできることは自分自身の寿命をいかに健康で長くするかそれだけです。

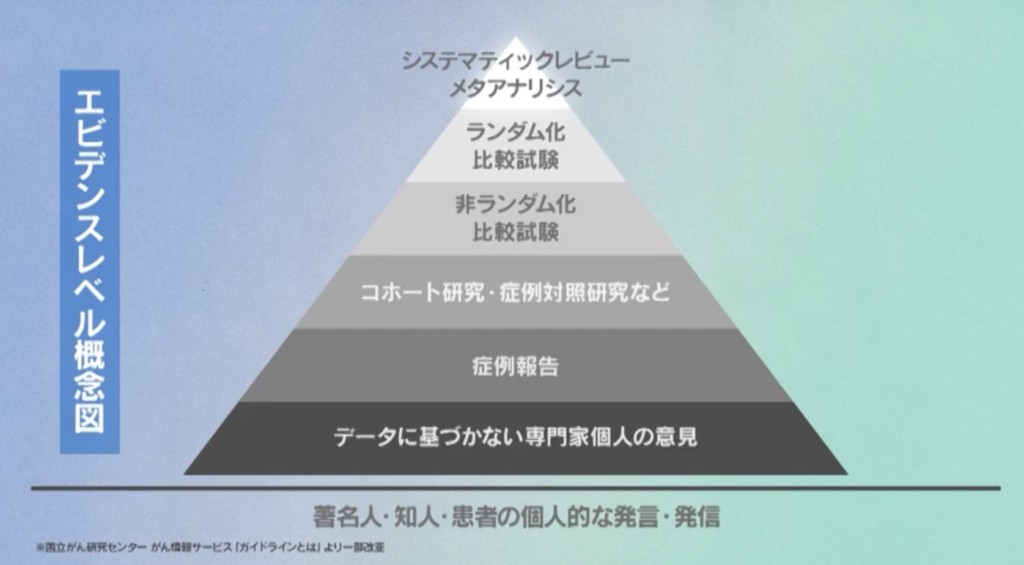

エビデンスピラミッドについて

医療情報で注意すべきポイントは、科学的根拠の目安の一つになる「エビデンスピラミッド」を理解することです。このピラミッドの上に行くほど、医学的に信頼度が高くなり、例えば保険診療で受けられる治療は、沢山の研究や検証に基づいていると言えるでしょう(疾患によっては例外あり)。

一方で、具体的なエビデンスに基づかない意見は、例え医者であっても信頼性が低いのが医学の常識です。医療の場合は、治る、治らない、効く、効かないではなく、グラテーションのようにより確度が高いもの、より確度が低いものなのかを調べるのが医療の歴史です。つまり医療が科学に誠実であればあるほど「必ず治します」とは言えません。医療情報の検索は不確かな情報に辿り着きやすく、そもそも医療は「白黒」はっきりするものではありません。医師や専門家は誠実であるほど「絶対治せる」とは言わないはずです。

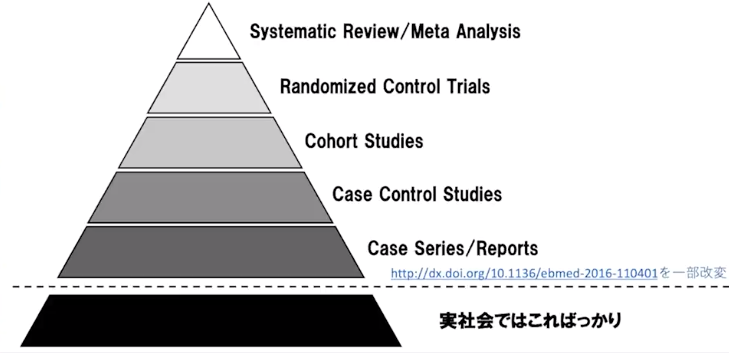

エビデンスレベルの現実

学術的には母集団を偏りがないように調整した研究(Randomized Control Trials)がしっかりした研究で、ただの観察研究はレベルが低い研究になります。しかし実社会ではピラミッドの一番下の真っ黒な部分ばかりで、専門家の意見だとしても大部分がこの部分であり、それを信じてしまう人が多くいます。

エビデンスがあるものはほんの一握りで、動物実験レベルのもの、権威のある有名な先生の意見、利益が絡むような発信、医師などの専門家の個人的な意見、エビデンスもどきなどに溢れ、代替医療や予防医療の分野でも同じような状況です。因果と相関を誤認させてエビデンスっぽく見せているような情報が多くあります。このような情報を識別できるようになるためには科学的リテラシーを自分自身で身につけるしかありません。

どうのように先生を選ぶべきか

日本は薬漬け医療とも言われおり、その背景に、医療の過度な専門分化を推し進めたことによる弊害が指摘されています。例えば大学病院に行けば、内科は循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、呼吸器内科、肝臓内科、神経内科など細かく分かれています。もちろん専門分化したことで治療が進化した面もありますが、最近では専門分化型医療の弊害が目立つようになってきています。

そのため自分の専門分野についての知識は深いものの、他の分野については「今日の治療指針」などを参考に処方する薬を決めたりします。このようなハンドブックは、標準的な治療法や薬の名前、用法・用量などが記載されているので、専門外の知識を得るのに非常に役立つ側面もあります。

しかしながら、患者さんは一つだけの病気だけでなく、血糖値が高かったり、アレルギーを持っていたりとすると、一つ一つの病気や症状に対してそれぞれ複数の薬を出すことになります。つまり薬の量を減らすことの判断ができないのが実情なのです。また最近では医学会でも、薬はなるべく少なめに出した方が良いということも言われるようになってきています。

一方で、名医と呼ばれる先生や鍼灸師はどんな人たちでしょうか。やはり病気を治せる先生こそが良い先生であることは間違いありませんが、私たち素人から判断することは難しい側面もあります。しかしある程度の判断基準として挙げられるのが、話を聞いてくれない先生です。どんな治療方法でも体質によって合う、合わないが必ずあります。治療をして対応を変えていかなければならないのは医学の常識中の常識です。しかし自分の治療法が絶対であると考えられている先生もいます。柔軟な対応ができないため、特に高齢の方は予想外の副作用が出たり、個人差が大きいため注意しましょう。

また、生活習慣病をすぐに治療や薬でなんとかしようとする先生も気をつけましょう。生活習慣病は食事、運動、ストレス、喫煙など原因となっている習慣を改善することが大切であり、治療の基本となるのは食事と運動療法です。そのため薬などをなるべく使わず生活習慣を改善する、薬などを使って数値を改善していく、数値は高めだが、一定の線を越えるまでは薬を使わないなど、患者さんのライフスタイルや価値観に応じて柔軟に治療方針を考えることが大切だと思います。つまり患者さんの意向に応じて、柔軟に治療方針を使い分けられる先生こそ本当に良い先生だということができます。

健康を維持する方法

最も健康を維持する一つの方法がストレスの解消です。ストレスを感じているのに長い間放っておくと、心に悪影響を与え、それが慢性化すると心が不安定になることがあります。また慢性的なストレスはメンタル面だけでなく、身体的な疾患として現れることもあります。

そして好きな食べ物をバランス良く食べることも大事です。生活習慣病も老化も全ては体が酸化することに端を発しています。酸化することは体にサビが出ることになり、細胞や器官の働きに支障が出やすくなります。そのため抗酸化作用のなる食べ物を摂ることが大事です。特に中年期以降の女性はホルモンバランスの異常が顕著になり様々な病気や老化の原因になるとも言われているため、女性ホルモンの材料が多い食品(大豆イソフラボンや豆腐など)を摂りましょう。男性の場合はニンニクや牡蠣が男性ホルモンを増やし、ホルモンバランスを整えてくれることが知られています。

またいくら健康に良いと言っても、嫌いなものを食べ続けるのは大きなストレスになるため、好きな食べ物を無理に体にばかり気を遣わずに心が元気になれるのであればそれは良しと考えることも大切です。

鍼灸治療について

西洋医学の「補完代替療法」の一つに「伝統医学」があり、鍼灸治療はそのひとつであり、長い歴史の中で医学的、学術的研究によって作用の科学的な説明がなされるようになりました。1980年代には「血行改善、筋緊張緩和、心地良い刺激(脳が感じる)」などが実験で明らかにされました。その後も様々な研究が進んでいます。

また、1993年にはハーバード大学のデビット博士がNew Englenad Journal of Medicine誌に補完医療を日常的に使用している米国民が1/3に昇り、過去1年間に受療した補完医療の種類として「鍼灸治療」が断然1位の人気であると記しています。その後世界中から注目され、現在でも多くの研究者がそのメカニズムや臨床効果について検証を行い、最も多くの科学的根拠を持つ「補完代替医療」として知られるようになりました。

そのような背景の中、「目の前の患者さんのために、今ある環境で利用可能な西洋医学や補完医療などの、あらゆる方法を適切に最大限に利用する」ため統合医療の重要性がより高まっています。さらに統合医療では、科学的根拠はもちろん、実社会での利便性も重要な要素であると思います。

鍼灸師は国家資格であり、質の担保がされており、対面でじっくり話を聞きつつ、どんな症状にも対応できるという点も鍼灸治療の優れた部分です。鍼灸により身体的な疾患に対応するのみでなく、患者さんの生活機能全体を高い水準に押し上げていくことで、患者さんが活動的になり、健康的な生き方ができることが鍼灸治療の原点になります。

鍼灸の禁忌について(WHO)

世界保健機関(WHO):鍼治療の基礎教育と安全性に関するガイドライン(Guidelines on Basic Training and Safety in Acupuncture)から抜粋。

2.禁忌 鍼の調節機能という観点から考えれば、本療法の絶対的な禁忌を規定するのは困難である。しかしながら、安全性を重視するならば、以下の状態での治療は避けるべきである。

2.1 妊娠 鍼刺激は陣痛を誘発する可能性があるので、妊婦には用いるべきではない。他の目的で治療がどうしても必要なときには十分な注意が必要である。 特定の経穴に特定の方法で刺鍼がなされたときに強い子宮の収縮が起こり、流産を促す可能性がある。しかしながらこのような刺激は妊婦において陣痛を促進したり、出産時間を短縮するために利用できるものである。 伝統的に、妊娠第一期までは下腹部や腰仙部の経穴への施鍼や施灸は禁忌とされている。3ヶ月以降 は、上腹部や腰仙部の経穴や、強い響きの起こる部位への治療を耳鍼点と併用することは、陣痛促進の可能性があるので避けるべきである。

2.2 救急事態もしくは手術を必要とする場合 鍼治療は救急療法としては禁忌である。このような場合、応急処置をして、救急病院に患者を送る必要がある。 鍼治療は、外科手術の代用として用いられるべきではない。

2.3 悪性腫瘍鍼治療は悪性腫瘍に用いられるべきではない。特に腫瘍への直接刺激は避けるべきである。しかしな がら、鍼治療は患者の生活の質を高める目的で、疼痛やその他の症状の緩和、または化学療法や放射線療法の副作用の軽減など、他の医療の補助として利用できる可能性がある。

2.4 出血性の疾患 鍼治療は出血性もしくは凝血性の疾患、または抗凝血治療中か抗凝血剤使用中の患者には用いるべきではない。

全日本鍼灸学会

鍼灸安全対策ガイドライン(2020 年版)では、禁忌の施術、禁忌の場合、注意すべき場合、禁忌の部位、注意すべき部位などが挙げられています。

禁忌の場合

施術を行うことによって適切な処置を受ける機会を逸し、重篤な病態に陥る危険性がある場合は、施術を行ってはならない。

1. 心停止、呼吸停止、意識障害、大量出血、広範囲の熱傷、中毒などの緊急事態の場合は、応急処置および医療施設での処置を最優先しなければならない。また、応急処置として施術を行ってはならない。

2. バイタルサイン(意識状態、体温、脈拍、血圧、呼吸状態)に異常がみられた場合は、施術を行うべきではない。速やかに医療施設での処置を勧めるべきである。

注意すべき場合

病態によっては施術の有効性や安全性が明らかとなっていないものがある。また、妊婦に対する施術の安全性についても不明な点が多い。以下のような場合は、特に十分な説明を行った後、同意を得るとともに、細心の注意を払って施術を行わなければならない。

1. 悪性腫瘍の治癒を目的とした施術は、現時点において科学的根拠がないため行うべきではない。ただし、悪性腫瘍に随伴する症状(痛みなど)や薬物療法の副作用(吐き気など)に対してはこの限りではないが、施術は医師の指導のもとに行われることが望ましい。

2. 妊婦への施術では、施術が流産や早産の誘因とならないよう細心の注意を払い、いかなる部位においても強刺激を避けるべきである。特に腹部周囲への施術には特段の注意を払う必要がある。

3. 局所の熱感・腫れが激しい場合は、外傷あるいは何らかの感染症に罹患している可能性があるため、局所への施術を避けるべきである。また、経過が思わしくない場合は、施術を中断し、病院での精査を勧めるべきである。

4. 易感染性患者(糖尿病患者、ステロイド服用者、等)への施術後に感染症を発症した例が報告されている。病態が安定しない場合は、施術の適否について医師の判断を仰ぐべきである。

5. 出血性疾患を有する患者、および抗凝血治療中または抗凝血剤使用中の患者については、出血リスクに注意して施術を行わなければならない。

6. 発熱を呈する患者においては、その原因疾患の特定および治療を優先すべきである。施術を控えて病院への受診を勧めることが望ましい。

禁忌の部位

臓器や重要組織を損傷するあるいはその危険性が極めて高い部位、または病状を悪化させる可能性がある部位への施術は行ってはならない。

1. 新生児の大泉門・小泉門、外生殖器、乳頭、臍部、眼球、化膿部、急性炎症の患部、大血管、体腔内臓器、中枢神経、悪性腫瘍部に対して、刺鍼をしてはならない。

2. 顔面部、外生殖器、乳頭、臍部、化膿部、悪性腫瘍部、急性炎症の患部、皮膚病の患部に対して、直接灸(有痕灸)をしてはならない。

3. 上記部位の近傍に施術する場合も、特段の注意を払うべきである。

注意すべき部位

臓器や重要組織を損傷する危険性がある、または美容を損ねる恐れがある部位への施術には、特段の注意を払わなければならない。施術にあたっては解剖学を熟知し、かつ患者の体型を考慮して、刺激条件(刺鍼角度、刺鍼深度、等)を決定するべきである。

1. 顔面部 眼球の損傷に注意する。熱傷や内出血により美容を損なわないよう注意する。

2. 前頸部 総頸動脈、内頸動脈、迷走神経、気管の損傷に注意する。

3. 鎖骨上窩 鎖骨下動脈、肺の損傷に注意する。

4. 後頸部 延髄、脊髄、大後頭神経、椎骨動脈の損傷に注意する。

5. 上 肢 正中神経、尺骨神経、橈骨神経、橈骨動脈の損傷に注意する。

6. 胸郭周囲 肺や心臓などの胸腔内臓器の損傷に注意する。胸骨裂孔の存在に注意する。

7. 脊柱周囲 脊髄や神経の損傷に注意する。

8. 上腹部 肝臓や胃などの腹腔内臓器の損傷に注意する。

9. 下腹部 大腸や膀胱などの骨盤内臓器の損傷に注意する。

10. 腰 部 腹腔内臓器や後腹膜臓器(腎臓、尿管、等)の損傷に注意する。

11. 鼠径部 大腿動脈、大腿神経の損傷に注意する。

12. 下 肢 坐骨神経、腓骨神経、脛骨神経、膝窩動脈、後脛骨動脈、足背動脈の損傷に注意する。

13. 人工物(人工関節、人工血管、ペースメーカーなど)を埋め込んでいる部位への直接的な刺鍼は避けるべきである。また、その周囲への施術は慎重に行うべきである。

ハリニーは鍼灸、東洋医学の理解・浸透につとめてまいります。