およそ5人に1人が不眠に悩んでいるといわれています。不眠には、寝つきが悪い、夜中に目覚める、ぐっすり眠れない、朝早く目覚めてしまうなどの4つタイプがあります。不眠の原因には、様々な要因がありますが、特にストレスの存在が大きく、仕事や家庭での精神的ストレスで不眠症に陥っているという方が多くなっています。

また、睡眠時間が少ないほど食欲を増すことが分かっており、食べすきた体は、カロリーを効率よく管理できません。そのため血液中の糖分が増え、代謝が低下します。食欲増加と代謝の低下によってますます太り、心血管疾患、脳変性、アルツハイマー病、生活習慣病などの病気のリスクが増加します。さらに内臓脂肪が炎症を引き起こし、様々な病気のリスクを上げるだけでなく、脳への悪影響も指摘されています。

東洋医学的な観点からみると、不眠は「陰陽」のサイクルが崩れている状態です。つまり夜になってもリラックスが完全にできていない状態であり、深く眠るためには気(エネルギー)、陰の気が必要と考えます。もちろん不眠症を克服するためには、その原因であるストレスを取り除くのが最も有効ですが、いきなりストレスを無くすといっても難しい話です。

睡眠は心身の健康を保つ最強の薬であり、すべては睡眠で最適化されます。世界保健機関(WHO)では、睡眠不足は先進国の流行病であると宣言され、その中でも日本は睡眠不足大国であると指摘されています。

日本人の約4割が6時間未満の睡眠であり、睡眠不足が続いた脳は、徹夜した脳と同じ程度の認知能力まで低下したという研究結果もあります(ペンシルバニア大学)。

急性不眠から慢性不眠を防ぐ

急性不眠(短期的な不眠)は一時的なもので、ストレスや疲れで起きます。慢性不眠は、寝れない状態が続くことです。急性不眠は一時的なものだからと考えていると、いつのまにか慢性不眠になる方がいらっしゃいます。

この急性不眠は、なかなか眠れない日が週3日以上、その状態が2週間から3ヶ月ぐらいあると急性不眠が疑われます。一方でこの状態が3ヶ月続くと慢性不眠になります。

米国睡眠学会では、急性不眠の場合は無理に寝ようとせずに自然な眠りに任せてしまうことを推奨しています。なぜなら、眠れないという焦りやストレスが慢性不眠を引き起こすことが分かっているからです。慢性不眠になってしまう人の特徴は、眠れないことを無理に改善しようとし、そのため交感神経が活発になってしまいます。

急性不眠になるのは人の体の防衛反応でもあるため、根本的なストレス対策をしたり、リラックスする時間をつくったり、眠りやすくすることが大切ですが、そこで力技で寝ようとしても寝れないので、さらに不安や緊張を引き起こしてしまいます。また過度な昼寝や細切れの睡眠も睡眠リズムが乱れる原因になります。さらに眠れないことはよくないと思い込み、緊張感やストレスが高まって慢性不眠の負のスパイラルに陥ります。

どんなに睡眠の質が良い人でも、急性不眠は誰にでも起こることが分かっており、無理に寝ようとしないこと、運動量を増やして体力を消耗させること、不安対策をするなどで対応しましょう。

睡眠負債による疲れ

健康のためには、食事、運動、睡眠が基本になるということはご存知だと思います。しかし最新の研究ではこの中で最も健康のために重要なのは睡眠であることが分かってきています。最新の睡眠研究によって睡眠は心身の健康を保つ最強の薬であることが明らかになっています。

睡眠不足の影響はたくさんありますが、その一つに脳内にアデノシンが溜まりすぎることで引き起こされる慢性的な疲労感があります。

アデノシンは疲労物質であり、眠気を誘発する作用があります。またこの物質はドーバミンの分泌を妨げる働きがあります。ドーパミンはやる気(意欲)の根源であり、妨げられるとやる気がなくなったり、モチベーションが下がったりします。このアデノシンは起きている間にどんどん脳内に溜まり、夜になれば疲れの元となります。しかし睡眠中にアデノシンが脳内から取り除かれるため、翌日も元気に活動することができます。

ただし睡眠不足が続くと、取り除かれなかったアデノシンが脳内に溜まるため、起きても疲れが取れなくなり、しかも次の日も脳内に溜まり続けて慢性的な睡眠不足の状態を作り上げます。このように慢性的な疲労感を憶え、心身ともに様々な症状に悩まされることになります。

自然の眠りと睡眠薬との違い

睡眠薬を使うと自然な眠りを得られず、不自然な眠りになってしまいます。睡眠薬は単に脳の外側のみを眠らせているに過ぎません。自然な深いノンレム睡眠の脳波と、睡眠薬を使った脳波を比べると、睡眠薬で眠った脳波は、いちばん大きく、深い脳波が欠けています。つまり睡眠の質が低下し、深い眠りが得られていないことを示しています。さらに副作用として、日中疲れが取れない、頭がぼんやりするなどが挙げられます。

実は睡眠薬を飲んでも増える睡眠は僅かであるという研究結果があります。その研究では、現在最も広く使われている睡眠薬の研究データをすべて集めて分析すると、横になってから入眠までの時間を僅かに向上させるだけと結論付けています。

薬を飲むことで病気が治るのではなく、人の体に備わる自然治癒力や免疫力によって治ります。西洋医学の利点は、救急生の高い場合などであり、特に生活習慣病に処方されている薬にはある程度のリスクがあります。

その中でも注意する必要があるのが睡眠薬や抗不安薬をはじめとする精神薬です。なぜなら強い依存性や心体への悪影響が指摘されているからです。例えば医学会で最も権威のある雑誌のひとつであるランセット(The Lancet)に掲載された2003年の論文では、精神薬であるバルビツールやベンゾジアアゼビンは身体依存と精神依存が強いとされています。また神経障害、感情障害、認知障害、筋肉障害などの弊害があることが報告されています。

また、日本の医療では、治療の一環として患者の不眠や不安を解消するために睡眠薬や抗不安薬が処方できるため、比較的簡単に処方を受けることができます。眠れないぐらいなら睡眠薬を飲んだ方が良いと言われる医師の方もいます。

睡眠と体温の関係

お風呂に入ると眠くなるのは体が温まったからではなく、実はお風呂に入って眠くなるのはお風呂から出た後の体温の低下が大きく関わっています。体の深い部分の体温を下げることで、睡眠ホルモンのメラトニンが分泌されます。

お湯に入ると皮膚の表面に血液が集まって血管が広がります。お湯から出ると 広がった血管から体内の熱が放出されて体温が急速に下がります。その時、体が脳にメラトニンを生成するようにメッセージを送るというのが、体温が下がると眠くなるメカニズムです。

イギリスのラフバラー大学の調査によると、午後9時にお風呂に入った人は、もっと早い時間に入浴した人よりも早く眠りにつき、眠りも深くなっていることが分かっています。

また、寝る前にお風呂に入ったり、シャワーを浴びたりする時間がなくても、温水や冷水で手を洗うだけでも同じような効果を得ることができます。手のひらなどの体毛がない体の表面は、熱を放出するのに適しています。特に手のひらは毛細血管が張り巡らされていて、熱を逃がすのに最適な場所です。手を洗ったら完全には乾かさず、皮膚を軽く叩くと水が蒸発する時皮膚の表面から熱が逃げやすくなるため体温が下がりやすくなります。

一方で、寝る前の食器洗いも安眠効果があると言われています。フロリダ州立大学の研究によると、皿洗いをすると心が落ち着いてストレスが軽減されることが分かっています。

睡眠と光の関係

明るい光はどんな種類であっても睡眠ホルモンのメラトニンの生成を防ぐと言われています。中でもスマホやパソコン、タブレットなどの電子機器の画面から発するブルーライトは、メラトニンの生成を最も抑制する光の波長が含まれています。

イスラエルのハイファ大学と睡眠クリニックが共同で実施した最新の研究では、メラトニンが作られ始める21時から23時まで、被験者を青色または赤色の光を発するコンピューターの画面に晒して、睡眠にどのような影響があるかを調査しました。その結果、ブルーライトの光を浴びた人の方が、メラトニンの生成量が少なく、睡眠時間も少なくなり眠りが安定しなかったという結果となりました。

一方で、コロンビア大学の研究では、不眠症と診断されたグループに7日間、就寝前に琥珀色のレンズのメガネをかけてもらうと普通のメガネをかけたグループと比べて、睡眠時間が平均で30分も長くなったという結果が出ています。

睡眠不足と病気リスクの関係

睡眠というのは心身の健康を保つための最強の薬です。老化を防止し、若返るための最高の薬であり、私たちの体は全て睡眠で最適化されるように設計されています。睡眠が不足している状態で健康になることは到底ありえません。そして睡眠が不足してしまうとダメージが私たちの心と体にもたらされてしまうことが分かっています。

睡眠、食事、運動が健康に欠かせない要素であり、睡眠こそが食事と運動の基盤であり、睡眠不足になるだけで食事に気をつかい、定期的に運動してもそれほど効果がなくなってしまいます。

20以上の大規模な疫学研究で、合わせて数百万人を数十年に渡って追跡した膨大なデータがあり、すべての研究結果で共通していることが睡眠時間が少ないほど寿命が短くなるということでした。先進国で死因の上位を占めるのは、心臓病、肥満、認知症、糖尿病、がんなどですが、これら全てにおいて睡眠不足との関係が指摘されています。

例えば睡眠時間が6時間あるいは7時間を下回る状況が長く続いてしまうと免疫機能が衰え、癌のリスクが2倍になります。そしてアルツハイマー病をはじめとした認知症を発症するリスクが高まります。さらに心血管病や脳卒中、心不全などを発症するリスクも高まります。さらにうつ病、不安、自殺傾向など様々なメンタル疾患にもつながります。

一方で、睡眠が不足していると食欲が増すため、十分に食べても食欲が消えず、際限なく食べたくなってしまい簡単に肥満につながってしまいます。こういったことから睡眠不足はまさに「命を削る行為である」ということが容易に想像できます。

例えば睡眠時間と全ての原因による死亡率の関係について調べた2010年のメタ分析があります。この研究には130万人以上の参加者が含まれ、最大25年間追跡したという非常に大規模かつ長期的なもので信頼性は高いと言えます。この大規模な研究の結果、睡眠時間が短いと死亡リスクが高くなってしまうということでした。

一般的によく推奨されている6時間から8時間の睡眠をとった人々に比べ、6時間未満の睡眠時間だった人は早期死亡リスクが12%高くなることが明らかになりました。さらに日本で行われた研究でも同様の傾向が見られ、睡眠時間が1日6時間以下の男性は6から8 時間の人と比べ死亡率が2.4倍も高いことが明らかになっています。

そして大抵の人がおそらく睡眠不足に陥っています。しかしその睡眠不足に陥っている状態だと、自分が睡眠不足に陥っていることが分からないというのが曲者です。つまり自分では睡眠が足りていると思っているにも関わらず、実は隠れ睡眠不足に陥っているケースが多々あります。そのため問答無用で2週間7時間以上寝て、驚くほど体調が良くなれば2週間経った後も自然とその習慣を続けようと思うようになるでしょう。

一方で、本当に何時間寝れば良いのかということは多くの人の関心事であり、最適な睡眠 時間に関する研究が行われています。その中でも一番有名なのがアメリカで行われた大規模な疫学調査です。この調査は 6年間に渡って110万人を対象に行われています。この調査で分かったことをシンプルに述べると、最も死亡率が低かったのは睡眠時間が6.5時間以上7.5時間未満の人たちであったということです。この結果を受けて一般的に7時間程度寝るのが良いとされています。

また、名古屋大学で行われた研究は40歳から79歳の男女約 10万人について10年間の追跡調査を行い、10年後の死亡率が一番低かったのは何時間睡眠をしていた人たちなのかということを調べています。結論を言うとこの研究でもアメリカの大規模な研究と同じ結論が出ました。すなわち10年後の死亡率が一番低かったのは睡眠時間が6.5時間以上7.5時間未満の人たちでした。この研究からも7時間程度寝るのが最も良いのではないかということが推測されます。

実は何時間寝れば良いと断言するのは非常に難しい側面もあります。私たちは一人一人体質、性別、年齢も異なり、誰にでも当てはまる絶対的な睡眠時間というのは存在しません。研究結果などを見る限り7時間程度寝るのが多くの人にとって良いということは推測されますが、7時間寝ることが100%あなたにとって良いというわけではありません。

7 時間で全く眠気を感じずバリバリ働ける人もいれば、7時間では睡眠が足りずに日中眠くなってしまう人もいます。それはあなたの体質、年齢、睡眠の質などにも左右されるため、多くの人にとって7時間程度が良いという基準は持ちつつも、自分は何時間が最適なのだろうかをチェックする必要があるでしょう。

例えば、まずは7時間寝る、そして次の日は7時間半寝る、そしてその次の日は8時間寝て、30分ずつ睡眠時間を増やしてみる、あるいは睡眠時間を減らしてみて実験してみましょう。その際に目覚めの良さや起きた時の体調を100点満点で採点し、自分は何時間寝た時に目覚めの良さや体調の点数が一番良いのかをある程度客観的に知ることができます。このようにして自分の最適な睡眠時間を知ることも重要です。

銅過剰とビタミンB6不足

睡眠不足の原因を掘り下げていくと、栄養素においては、銅過剰、ビタミンB 6不足が睡眠不足に大きな影響を及ぼすことが分かっています。

銅が過剰になると睡眠不足になってしまうのかと言うと、銅過剰になるとドーパミンが抑制され、その反動でノルアドレナリンが増えます。するとアドレナリンが過剰に分泌され不眠を引き起こすというメカニズムです。ただ銅の摂取量を減らせば良いのかというとそういうわけではなく、大きく関わってくるのが亜鉛です。

銅と亜鉛は、お互いにしながら体内で働いています。亜鉛が欠乏すると銅が増えるという関係にあります。つまり銅過剰のほとんどの人の原因が亜鉛欠乏にあります。亜鉛欠乏の原因としてはアルコールや食品添加物、重金属などがあります。亜鉛摂取を心がけるとともに、こういったものの摂取量を減らすことが睡眠のためには大切です。またチョコレートは銅の含有量が多い代表的な食品です。睡眠の質が悪いと感じている人は、こちらの摂取も控えてみましょう。

一方のビタミンB6不足については、ビタミンB6 は良質な睡眠のカギとなるホルモンのメラトニンやギャバなどの神経伝達物質の合成に不可欠な栄養素です。ビタミンB6は、食事で摂取することも大切ですが、糖質過剰摂取やアルコールによっても消費されてしまいます。

東洋医学で診る「不眠」とは

東洋医学的な見解では、不眠症の根源は「心」にあり、思い込み、憂い、哀愁、神経を使いすぎなど、「心」と「脾」が傷つき、気と血が虚弱となり、心身ともに弱くなって不眠に繋がると診ます。また過労による「腎」の負担で、腎陰が消耗され、陰虚火旺、あるいは消化不良のせいで「痰」と「湿」が体内に溜まり、熱に変わり、その熱がさらに「心」を掻きまわし、不眠症につながります。

「頭の鍼」とは、東洋医学の言葉で言えば、「陰陽のバランスを整え、気血の巡りや働きが良くすることで、自然治癒力が高める」ことです。つまり、心身のバランスを整え、体内の気血のめぐりや働きを整えることが不眠症への改善へと繋がるのです。具体的には、頭のツボや鍼の打ち方などを使い分けることによって、「交感神経」と「副交感神経」を興奮させたり抑制させたりして、自律神経の働きを“ほど良い”状態にします。

このように東洋医学の理論に基づき、「交感神経」と「副交感神経」のバランスを適正にすることで、全身の血流も良くなるため、症状が改善し、体が回復しやすい状態になります。ただし一度乱れた自律神経のバランスを適正範囲に収まるようにするためには、適正なバランスを身体に慣れさせていく必要があります。治療を重ねていくと、「交感神経」と「副交感神経」のバランスが適正な範囲におさまる時間も増え、症状が現れにくくなります。

睡眠薬は自然の眠りとは違い、強制的に私たちのスイッチをオフにしているだけであり、最も深い脳波が欠けているというデータもあります。つまりレム睡眠、ノンレム睡眠がなく、脳が休んでいないということになります。

睡眠と自律神経の関係

鍼灸によってよく眠れるようになったり、継続することで睡眠の質が上がる方が多くいます。現代人は、1日中スマホやパソコンをして脳を興奮させる刺激が多くあるため、自律神経の乱れて睡眠の質が低下しています。睡眠の質を上げるためには、①入眠時に深部体温が低くなっていること、②脳がリラックスしていることが大切です。

自律神経には、日中活発になる「交感神経」と、夜リラックス時に活発になる「副交感神経」があり、入眠時には「副交換神経」が優位になることで、体の活動を抑制して「休む」のに適した状態にする必要があります。自律神経が乱れると、いつまでも体が「休む」状態にならないため、体の切り替えができずに睡眠の質が低下してしまいます。一方で体温は血管の収縮や拡張によってコントロールされており、交感神経が緊張したままだと特に手足の末端の血管が収縮して放熱できなくなるため、体温が下がりにくくなります。

鍼灸治療が睡眠の質の低下にアプローチできるのは、鍼灸で肌の表面を刺激することで起こる「反射」を利用することができるからです。

鍼の刺激を伝えた感覚神経と同じ髄節から出ている自律神経に刺激が伝わり、最終的にはその自律神経の行き先である内臓にも刺激が伝わります。その結果として内臓の動きが活発になったり、逆に抑えられたりします(体制-内臓反射)。

また、鍼の刺激が感覚神経を通じて脊髄に、さらに脳幹まで伝えられて反応を起こす上脊髄反射があります。その刺激は自律神経を介して内臓へ影響を与えることができます。鍼刺激によって反応する臓器は異なりますが、何にせよ交感神経の働きを抑制して、副交換神経の働きを亢進することができます。そのため睡眠の質の低下にアプローチでき、様々な睡眠の悩み(寝付けない、眠りが浅いなど)を改善することができます。

頭の鍼が睡眠不足に効果的な理由

アメリカ国立衛生研究所(NIH)は、鍼灸は不眠にも有効と発表しています。またWHO(世界保健機関)が鍼灸適応としている疾患として、神経疾患(神経痛、麻痺、痙攣、自律神経失調、神経症、心身症、脳卒中後遺症、頭暈、肩こり)などに鍼治療が有効との見解を示しています。

ストレスが原因の不眠の多くは、慢性的なストレスによるコルチゾール(ストレスホルモン)を過剰分泌です。コルチゾールは、短期的には人がストレスにうまく対処するため必要ですが、慢性的に繰り返されたストレスが長期に渡ると、このコルチゾールが過剰に分泌し、HPA系(副腎皮質系)の働きが乱れ、免疫力が落ち、病気になりやすい状態に陥ります

大きな問題は、このコルチゾールには覚醒作用があるため、コルチゾールが増えることで不眠が誘発されてしまうことです。またコルチゾールの過剰分泌が自律神経の乱れにつながります。

「頭の鍼」によって、脳神経がその刺激に反応して、コルチゾールの過剰な分泌を抑制し、正常な睡眠リズムを再び取り戻すことができます。今までにも鍼灸治療にはHPA系の調整(コルチゾール過剰分泌の抑制)に役立つと日本の研究者達が数多く報告しています。これが鍼刺激のボトムアップ効果とも呼ばれているものです。またコルチゾールの過剰な分泌は、自律神経の乱れも引き起こし、自律神経の交感神経が入り込む筋肉にこりが生じます。

「頭の鍼」は、筋肉のこりをほぐすことにより、自律神経の安定を図ることができます。つまり、鍼灸治療は、二方面から不眠症の改善につながります。

睡眠不足に効果的なツボ

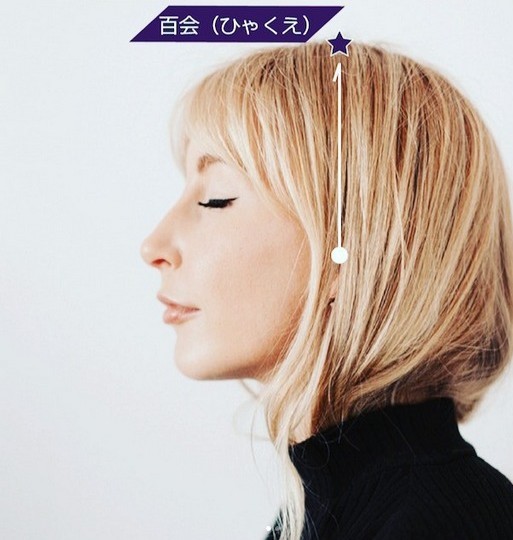

不眠は自律神経の乱れが原因のひとつであるため、不眠に効果のあるツボを選びます。例えば、「百会(ひゃくえ)」や「失眠(しつみん)」などです。

百会(ひゃくえ):両耳の一番高い所と鼻から後頭部中央を結んだ線の交わる所

失眠(しつみん):足裏のかかと中央の少し凹んだところ

このような鍼灸治療の不眠症(睡眠障害)に対する効果はWHO(世界保健機構)でも認定されていて、当院の治療経験からも大変有効であると実感しています。

お身体の不調、美容のお悩みをお客様と一緒に解決してまいります。どうぞご相談くださいませ。

【本コラムの監修】

・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。