代謝には、代謝、基礎代謝、新陳代謝の3つがあります。代謝は、生命維持のために摂り入れた栄養素から細胞や骨などを合成したりするプロセスのこと。基礎代謝は、寝ていても消費される心臓、呼吸、体温調整などに消費されるエネルギーのことです。1日に消費されるエネルギーの60〜65%が基礎代謝です。新陳代謝は古いものを排出し、新しいものに入れ替わることです。一般的にはこれらの総称を代謝として扱うことが多いように思います。

これら代謝が低下すると

- 汗をあまりかかない

- 肌の再生ができないので肌荒れや肌老化が進む

- 太りやすくなる

など様々な不調が現れます。

代謝とは何か

基礎代謝は、生きていくために必要最低限なエネルギー量のことを指し、例えば体温維持や脳や内臓の活動などに使われ、全消費エネルギーの約60%を占めています。ダイエットで基礎代謝を上げましょうと言われるのは、基礎代謝が全消費カロリーの半分以上を占めているからです。

そして基礎代謝以外にも活動代謝、食事誘発性熱産生(DIT)があります。活動代謝は、日常生活の運動で消費されるエネルギーのことで、全消費エネルギーの約30%を占めています。食事誘発性熱産生は、食事に伴って消費されるエネルギーで全消費エネルギーの約10%を占めています。

タンパク質を食べたら代謝が上がるのは、タンパク質が炭水化物や脂質といった他の栄養素と比べて食事誘発性熱産生が高いからです。例えば糖質約6%、脂質4%に対して タンパク質は約30%のエネルギーが消費されると言われています。

私たちは、食事や脂肪からエネルギーを作って、それを使うことで体温の維持や脳や内蔵、筋肉などを動かすことができます。そのため基礎代謝が落ちていることは、生きるために最低限必要な体温の維持や脳や内臓の活動するためのエネルギーの変換がスムーズに行われていないということです。

基礎代謝が落ちる要因には、主に3つあります。1つ目はエネルギー源の不足です。当たり前ですが食事や脂肪がなければエネルギー源が不足するため代謝ができません。こんな状態で無理やり運動しても痩せませんし、いずれ不調の原因になります。

2つ目はエネルギー産生の不足です。私たちが食事をしなくともある程度生きていけるのは、体温や脳や内臓の働きを下げて生きるために必要なエネルギーを絞ることができるからです。つまり基礎代謝を下げてでも体の働きを維持しようとします。

3つ目はエネルギーの利用不足です。自律神経によって血管が収縮したり、心拍数が上がったりすることで体温は維持されています。また基礎代謝に関わる内臓の働きも自律神経によってコントロールされています。つまり基礎代謝におけるエネルギー利用の不足が起こる大きな要因は自律神経にあります。ちなみに基礎代謝に影響する筋肉の割合は約20%しかありません。

代謝が低下する原因は

基礎代謝が低下する原因の1つ目は、糖質不足です。糖質は代謝を動かすための主なエネルギー源のため、不足すると基礎代謝は落ちます。特に甲状腺ホルモンが少なくなって基礎代謝は落ちてしまいます。

基礎代謝が低下する原因の2つ目は、栄養不足です。糖質や脂質などを取り入れたエネルギー源をエネルギーに変換するときに必要な栄養素が足りてないケースです。例えば糖質を十分に摂っていても、エネルギーへの変換に必要な栄養素である鉄とビタミンB群がないと、いくら糖質や脂質を食べてもエネルギーとして利用できる形になりません。

基礎代謝が低下する原因の3つ目は、寝不足やストレスです。これらは、基礎代謝をつくる体温の維持や脳や内臓の活動に関わる自律神経に影響するからです。自律神経の活動が悪くなると体温維持も内臓の活動も影響を受けて基礎代謝が低くなってしまいます。

基礎代謝が低下する原因の4つ目は、運動不足です。運動が少ないと筋肉量が減り、基礎代謝が少なくなると思われる方が多いですが、実は基礎代謝が落ちるのは自律神経の働きが悪くなるからです。自律神経も筋肉と同じように使いすぎると疲れ過ぎ、使わなさ過ぎると衰えて働かなくなってしまいます。

基礎代謝が低下する原因の5つ目は、腸内環境の悪化です。腸内で代謝に深く関わるホルモン(GLP1)が作られていることが分かっており、この物質によって自律神経を刺激し基礎代謝を上げてくれる働きがあります。

また脂肪分の多い食べ物や身体の冷え、筋力の低下によって血流が悪くなることでも代謝が落ちてしまいます。また自律神経が代謝を調整しているので、ストレスによって自律神経の働きが乱れることでも代謝は低下します。

東洋医学では「肝」と「腎」の働きが低下すると、解毒や老廃物の排出が滞り、代謝が低下すると考えます。

代謝の低下が老化を招く

40前後を境に代謝力がガクンと落ち、代謝力の低下が老化を招くと言われています。ちなみに代謝とは食べ物の消化吸収やエネルギー消費に関わっている他にも、皮膚や血液などを作り、細胞を活性化させたり、ホルモンにも影響しています。代謝には、体の機能を日々アップデートし、生命を維持し続けるためになくてはならない働きがあります。代謝力が低下すると体に様々な変化が起こりますが、それは見過ごされがちな変化ばかりです。

例えば、腹や腰回りに脂肪がつきやすくなったり、白髪が増えたり、他にも疲れが取れにくく、風も引きやすくなったり、人によっては動悸や息切れなども起こります。これらの変化はすべて老化現象で、簡単に言えば代謝力が低下することが老化だと言えるでしょう。また女性は40代頃を境に女性ホルモンの分泌量も減り、これも老化を促進させる原因になります。

しかし、このように低下した代謝力は20代や30代のレベルにまで上げることができることが分かっており、逆に何のアンチエイジング対策もしなければ年齢以上に老化が進んでしまうことだってあり得ます。

老化が進むタイミング

老化はなぜ起こるのかをご存知でしょうか。体の機能が衰えは、その速度と度合いに大きな個人差があります。同じ年齢でも若々しい人、老けている人の違いには、その老化の起こる原因が深く関わっています。老化の原因には、細胞寿命説、慢性炎症、酸化・糖化、DNA損傷、腸内環境の悪化など諸説があり、これらが一緒に進むためと考えられています。

老化が進んでしまうタイミングで特に気をつけるべきは40、50代です。実は、人間には老化が加速するタイミングがあるという研究があります。一般的には、女性は7の倍数、男性は8の倍数で老化が強まると言われています。特に男女とも56歳で老化のタイミングが強まるため、若いうちから対策しておくことが大切です。

この倍数の根拠となるのが、女性は7年の周期で体に変化が起こっていることです。7歳で永久歯に生え変わる、14歳で初潮を迎える、21歳で体が出来上がる、28歳で体の機能が最も充実する、35歳で容姿の衰えが見え始める、42歳で心身の不調が起こりやすくなる、49歳で閉経して子を授かることが難しくなる、56歳で体力低下が起こりやすくなるといったように7年周期になっています。

また男性では、8歳で永久歯に生え変わる、16歳で精通を迎える、24歳で体が出来上がる、32歳で体が最も充実する、40歳で衰えが見え始める、48歳で体の変わり目で疲れが抜けにくくなる、56歳で生殖能力が衰えるといったように老化していきます。

今までの研究では老化は一定のペースで、継続的に進行すると言われていました。しかし米スタンフォード大学の研究チームでは、18から95歳までの4,263名の血液を用いて血中のタンパク質を分析した結果、生理的老化は34歳の青年期、60歳の壮年期、78歳の老年期という3つのポイントで急激に進むことが分かっています。ちなみに生理的老化とは加齢による老化を示します。

老化はタンパク質の栄養状態が良いと老化速度が遅く、疾病リスクも低いと考えられています。なぜならタンパク質の栄養状態が悪いと骨格や筋肉量が減少し、老化を早めてしまう可能性があるからです。一方で紫外線に対する間違った対策やスキンケア などで見た目も急激に老けてしまいます。そうならないためにも今からしっかり対策していくことが大切です。

姿勢と老化の関係

高齢者の方は背中が丸まっている猫背の状態になっている人が多いですが、年齢を重ねると猫背になりがちなのは主に筋力の低下が原因です。特に仕事で長時間パソコンを使うことが多い人やあまり運動をしてこなかった人は筋力の衰えが激しく、意識して姿勢を直していかなければ猫背が進んでしまいます。

姿勢の悪さの本当の恐ろしさは、姿勢が悪いまま放っておくことで体の機能が落ちていってしまうことです。つまり老化で背筋が曲がってくると体の機能が落ちて老化が進み、さらに姿勢が悪くなるという最悪のループに陥ります。

姿勢が悪いと起きてしまうデメリットは様々ありますが、特に大きいデメリットは呼吸で酸素をうまく取り込めなくなってしまうことです。猫背は、常に肺や内臓が圧迫されている状態であり、自然と呼吸がしにくくなり、酸素を取り込めないことで脳や筋肉の働きが弱くなって老化がさらに進んでしまいます。また姿勢が悪くなることで全身のバランス力が低下し、全身の筋肉が本来の力を発揮できなくなり、動かしづらくなった筋肉がさらに機能を失っていき体が弱まってしまいます。

猫背などの姿勢の悪さを直すためには、普段から適度な運動や筋トレをすることが欠かせません。また日頃から背筋をシャキッと伸ばして、姿勢を良くする意識を持っておくことも非常に大切です。

老化のサイン「歩幅が狭くなる」

歩幅というものは足の長さとか歩き方によっても当然変わりますが、歩幅が狭い人は認知症の発症リスクが高くなることが研究によって分かっています。具体的には2012年健康長寿医療センターが実施した調査では、歩幅が狭い人たちは歩幅が広い人たちに比べ、認知症のリスクが3倍も高くなってしまうと指摘されています。さらに研究で男性では、早歩きをした時の歩幅が、女性では普通に歩いた時の歩幅が狭いほど認知機能の低下リスクが高くなることも分かっています。

しかし歩幅が狭くなるとなぜ認知症の発症リスクが上がるかというメカニズムは科学的に解明されておりません。ただ歩幅の調整は脳の様々な領域が関係している複雑な動作なので、認知機能が低下することで歩幅の調整が難しくなってしまうためではないかと推測されています。逆に言うと普段から意識的に歩幅を広げて歩くことを意識すれば、脳の働きを維持したり、改善できると考えられています。

また、歩幅を広げて歩くことで筋肉がしっかりと使われるようになるため、筋肉量もアップし、筋肉量がアップすることで血流が改善する効果もあります。血行が促進されれば、脳の毛細血管の隅々にまでしっかりと血液が巡り、脳が活性化し、認知症の予防になります。

老化のサイン「お腹周りが太ってくる」

若い頃はいくら食べても太らなかったのに、年を取ってから急に太ってきてしまった、その若い頃太らなかったのに年を取ると太ってしまうという現象は、体の老化が進んでしまっているサインに他なりません。なぜ老化が進むと太りやすくなるのか、その理由は基礎代謝が低下しているからです。

基礎代謝とは呼吸や体温維持など生命維持活動に消費される最低限のエネルギーのことです。基礎代謝は最低限のエネルギーとは言え、1 日に使うエネルギーの約7割を占めています。つまり運動して消費されるエネルギーより、基礎代謝で消費されるエネルギーの方がよっぽど大きいのです。年齢が若い時は、筋肉がしっかりついているため基礎代謝が高く、あまり動かなくても自然とエネルギーが消費されていました。つまり若い時いくら食べてもあまり太らないのは、基礎代謝が高く、エネルギーが消費されていたからです。

しかし年齢を重ねるとだんだん筋肉量が落ちてしまい、基礎代謝も低下するため、エネルギーがあまり消費されずに余るようになります。そうなると余ったエネルギーがどんどん脂肪に変わり、お腹回りを中心にお肉がついてしまうのです。

所謂、贅肉はお腹周りからついていくので、お腹回りが太ってきたら、それは全身の筋肉量が低下し、基礎代謝が落ちてしまっているというサインです。基礎代謝を上げるためには、しっかり筋肉をつけることが大切です。

低代謝をチェックする

ダイエットでカロリー制限しても限界があります。カロリー制限は維持カロリーの15〜20%でなければ、代謝が落ちてしまい痩せづらい体になってしまいます。同じように運動もやり過ぎると代謝が落ちてしまます。難しいのが自分の体の代謝が落ちているかどうかは判断しにくいことです。

例えば食べずにカロリー制限し過ぎると、脂肪より筋肉が燃えやすいため、筋肉が減っていきます。筋トレをする人がタンパク質や糖質を摂るのは、痩せにくい体にならないためです。筋肉が減ると消費カロリーが減るため、同じ運動をしても、エネルギーが消費されません。つまり代謝が悪い状態になってしまいます。

カロリー制限して落ちてしまった代謝が、落としても正常な代謝になっているか調べる方法があります。確実なのは甲状腺ホルモン検査ですが、簡単にできる方法は、体温チェックです。起床した直後の体温を毎日測り、36.6℃以上で正常な代謝、35℃台であれば低代謝で痩せにくく、免疫力の低下なども疑われます。また安静時の心拍数が60〜100/分であれば正常な代謝と考えることができます。ただしストレスが多くなると心拍数が上がる傾向があるため注意が必要です。

代謝を上げるデメリット

代謝率を上げれば若々しくスリムな体型でいられると考えられているかも知れませんが、実は代謝率が高いというのはカロリーの消費が早いのではなく、燃料を燃やすために必要以上に働かなければいけない、効率の悪い代謝状態にほかなりません。例えば動物が1日の大半を睡眠に費やすのは、エネルギーを節約して代謝率を低下させるからです。常に代謝が高いという状態は、蝋燭を両端から燃やしているようなもので、老化に直結するとも考えられています。

例えば摂取した糖は体内で代謝される時、最終的に終末糖化産物に変性します。これは燃焼の際にできるお肌の焦げのようなもので、これをメイラード反応と言います。つまり代謝が高いと、メイラード反応によって生成される「焦げ」によって肌にシミが沈着するなど、老化が促進される原因になります。逆に代謝率を下げることで、こうした反応を抑えて老化の速度を下げることができるのです。また燃焼にはタンパク質と糖質が必要になり、代謝率は糖質や肉食によぅって上昇します。これらの摂取量を抑えることがアンチエイエイジングには重要なことになります。

基礎代謝に関する勘違い

大部分の人が無理なダイエットで基礎代謝が下がっており、主な原因が食べないことによるカロリーや糖質不足があります。この下がった基礎代謝を体に合わせて適正にしてあげることがまずは大切です。このような方が筋トレしても基礎代謝は上がりませんし、その原因を解決しなければ、さらに基礎代謝を落としてしまう可能性が高くなります。

仮に基礎代謝を筋トレで上げられたとしても、消費カロリーが増えるとネルギー不足になり、食欲の増進に繋がります。つまり消費カロリーが高くなるほど、体は食欲を強めてエネルギー不足を解消しようとします。何れにせよ、基礎代謝を体に適したレベルにすることが大切です。

一方で、痩せながら基礎代謝を上げるというのもできません。なぜなら基礎代謝は体の体表面積に比例しているからです。もちろん筋肉量などにも影響しますが、圧倒的に体重に比例していると考えて良いです。また筋肉を増やしながら痩せることもできません。痩せながら基礎代謝を必要以上に落とさないことが大切なのです。

また、体温を上げると基礎代謝アップすると思われている方が多くいますが、逆で代謝が上がるから体温が上がります。例えば糖質や脂質などを摂ると、約70%が体を動かすためのエネルギーとして利用されます。そして残りの30%は体熱として使われます。代謝は、食べ物からエネルギーや熱が作られる過程のことであり、この代謝が上がることで体温が上がっていきます。つまり体温を上げたいのであれば、代謝を良くしていくことが大切になります。

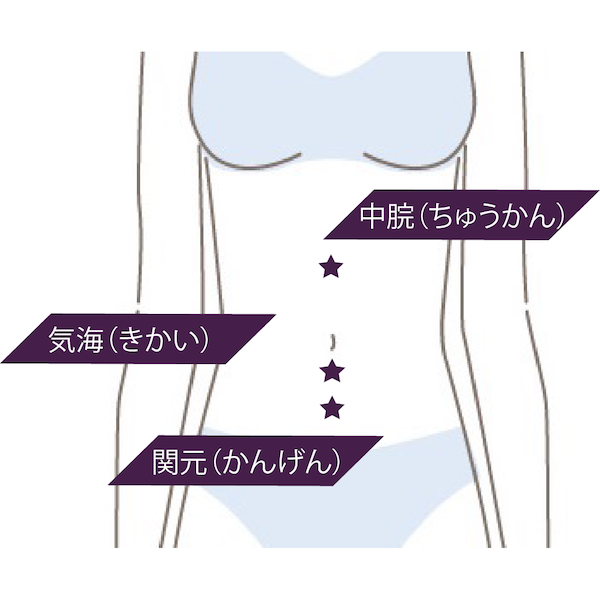

代謝をあげるツボ

代謝を上げるためには、適度な運動、食生活の改善、睡眠が大切ですが、ツボ押しで代謝を上げることをサポートすることができます。

内臓の働きを高める中脘(ちゅうかん):みぞおちとおへその中間部分

冷えを予防し、免疫を高める気海(きかい):おへその中央から指二本分下

元気のエネルギーのツボ関元(かんげん):おへその中央から指四本分下

ただし、ツボだけ押していれば代謝が高まるわけではないので、身体を温めたり、動かしながらツボ刺激を取り入れてください。

【本コラムの監修】

・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。