血液は酸素、栄養、熱を全身に運んでくれるだけでなく、細胞から出たゴミを回収するという大事な働きがあります。血液が滞って循環が正常に機能しなければ、栄養も酸素も隅々まで届かず、老廃物は回収されず溜まっていくばかりです。その結果、冷え性、不安、便秘などの様々な悩みが現れます。また冷え、便秘などは、血流悪化の初期症状であり、これらを放置すれば病気の引き金になってしまうこともあります。

体のエネルギーには血の質と量が大きく関係しています。運動したり、お風呂に入ったり、睡眠がなぜ大事なのかは、血流を良くするためと言っても過言ではありません。しかし私たちは血流を良くしようとはあまり思うことは少ないのではないでしょうか。

老化の原因も、体の不調の原因も血流が悪くなることで引き起こされます。体調が悪いと気分が滅入る、生理前にはイライラして感情が抑えられない、一方で朝スッキリ目覚めると明るい気持ちで1日が始まるなど、これらは心と体の結び付きがあり、血流が大きく関係しています。血流はすべての細胞に酸素や栄養を届けているだけではなく、脳やホルモンを通じて心の活動を支えています。

世の中には様々な美容法が溢れていますが、最も大切なのは自分の体の内側から整えて綺麗にしてあげることです。つまりいくら高価な化粧品で外側だけ取り繕っても内側がボロボロならば意味がありません。自律神経を意識して、内側から綺麗になりましょう。

血流が一番大事

私たちの体には37兆個の細胞があると言われており、その全てが元気に活動し続けるためには酸素・栄養・水分を運んでくれる血液が大事な役割を担います。また細胞から排出された二酸化炭素や老廃物を回収する大切な役割があります。

その通り道が血管ですが、その通り道がボロボロになっていたり、大きな石が置かれたりしていれば酸素や栄養の供給不足が起こります。さらに血管は血液だけでなく、体の臓器をコントロールしているホルモン(インスリン、メラトニン、セロトニン、ドーパミン)や免疫細胞(白血球など)を運んでいます。血管は健康を維持し、体のリズムを整えてくれる重要な基盤なのです。

血管年齢を測定して、結果の状態を判断することができますが、ある程度「冷え」によっても判断できます。「冷え」に悩まされている場合には、血管が弱り、血液がうまく運ばれていない可能性があります。また野菜中心の食生活や長期的なストレスを放置していることでも血管が弱くなっていることがあります。

野菜は健康に良いのですが、極端に野菜ばかり食べていてタンパク質が不足すると血管が弱くなります。実は血管は筋肉であり、筋肉はタンパク質を栄養源としています。健康のために肉や油を避ける食生活によって血管が栄養不足になり、硬くなってしまうことで血流が悪くなり心臓や脳の病気を引き起こすことが分かっています。つまり血管を強くするためには、タンパク質をしっかり摂取することが必須です。

一方で長期的なストレスは、血管を弱らせる要因の1つです。ストレスによって体が常に緊張していると、特に筋肉にエネルギーを運ぶために血圧が上昇し、筋肉以外への栄養供給が後回しになり、体の末端部分に十分な血液が行き渡らなくなり、手足の冷えにつながります。また血糖値を下げるインスリンの効き目が悪くなり、血糖値が高く維持されてしまい、それが全身のあちこちの血管を傷つけてしまいます。

血管の重要性

血管は、血液の通り道です。すべての人の血管は年を取るとともに硬くなっていきます。そして血管が老化し、硬くなってしまった状態が動脈硬化です。ただし動脈硬化を進めるのは年齢だけが原因ではありません。偏った食生活や運動不足、喫煙などの血管の負担になる生活をしていると、実年齢よりも血管年齢が高いということになります。また血管が硬いと心臓に負担がかかり、少し動くと息切れしたり、疲れやすくなります。

一方で、血管が柔らかくなれば、血行が促進され肌ツヤが良くなります。血液の循環が良くなると老廃物も回収されやすくなり、むくみの改善も期待できます。また血流が良くなれば、肩こりや腰痛といった不快な症状も軽減されます。さらに手足の先まで血液が届きやすくなり、消滅した末端の毛間の再生も期待でき、冷え性の改善につながります。

自律神経と血流の関係

自律神経は健康だけでなく美容やアンチエイジングの鍵となる大切なものです。自律神経に意識を向けて体の内側を整えることができれば、若かった時とはまた違った内面からの美しさが出てきますし、自信も出てきます。

自律神経を整えて体の内側を整えることが美しさに繋がるのは、自律神経を整えることで血流が改善し、さらに腸内環境も大きく改善するからです。逆に血流や腸内環境が整えれば、自律神経も整い、イライラ、気分の落ち込み、頭痛、肩こりもなくなります。

自律神経とは、自分の意思で動かせない心臓や血の流れなどの動きを司る神経です。自律神経は24時間休むことなく、血流、消化、体温調整などをコントロールしています。血流を良くすることが健康の要であり、血流をコントロールしている自律神経を整えてあげることが健康の鍵を握っているとも言えます。

自律神経は交感神経と副交感神経があり、アクセルが交感神経、ブレーキが副交感神経になります。交感神経が優位になると、血管が収縮し心拍数と血圧が上昇します。心身ともに興奮状態になり、まさにアクセルを踏み込んだ状態になります。一方で副交感神経が優位になると、血管が緩み心拍数や血圧が低下します。興奮にブレーキがかかり、リラックスした状態になって休憩モードや睡眠モードに至ります。

この両方がしっかり機能した状態が、自律神経が整った状態で、昼は交感神経が優位になってバリバリ働く、夜は副交感神経が優位になってぐっすり眠る、この状態こそが自律神経が整った状態です。逆に昼間なのにやる気がでないのは交感神経が活性化していない状態で、夜なのに眠れないなどは副交感神経が活性化していない状態です。

こんな状態であれば、いつもだるい、眠れない、なんとなく調子が悪いというなぞの体調を抱えることになります。なんとなく調子が悪いのは自律神経のバランスが乱れている状態です。その不調は、自律神経が乱れているから整えてくださいという体からのサインでもあります。自律神経の乱れが体に悪影響を与える最大のデメリットが血流の悪化です。

交感神経が過剰に活性化すると血管が収縮して血液の流れが悪くなります。さらに副交感神経の働きが低下していると、血流が改善されず脳や内臓まで悪影響を与えます。そして血流が悪くなると、だるい、疲れやすい、便秘、肌荒れ、免疫力の低下が発生して病気に罹りやすくなります。血液は私たちの体の細胞の一つ一つに栄養と酸素を届ける、極めて重要の役割を担っており、血流が悪くなれば栄養が届かなくなるため、全身のあらゆる器官に不具合が生じます。この血流の流れをコントロールしているのが自律神経なのです。

自律神経が乱れると、当然血流は悪くなる、逆に自律神経を整えることができれば血液の流れが自然とよくなり、全身の細胞の機能が活性化され始めます。その結果、脳が活性化し、頭が冴えわたり、肝臓や腸といった臓器の働きも良くなり、髪の毛や肌はツヤツヤになります。美容面にも良い影響が及び、当然あなたの見た目も良くなります。

自律神経とアンチエイジング

同じ年齢なのに若々しく見える人、老けて見える人、その違いに自律神経が深く関係しています。自律神経のバランスが良いと質の良い血液が体の隅々まで届き、健康状態を良好にしてくれ、見た目も若々しく内面もハツラツするはずです。

また自律神経は消化をコントロールしているため、その働きによって十分な栄養を吸収できることになります。効率よく栄養を吸収できるようになれば、血液の質が上がり、肌や髪に栄養が行き届き、ツヤやハリを保ってくれます。肌荒れやシミは老廃物が一つの原因であり、血流がスムーズであれば老廃物の排出もスムーズに行われるようになります。

ストレスで暴飲暴食する

東洋医学では心と体は一つであり、血流悪化はメンタルにも多大な影響を及ぼすと考えます。特に暴飲暴食すると消化しきれない食べ物は消化管に過剰な負担をかけます。胃腸は食べ物を消化して、血液の材料を吸収する器官であるため、胃腸が弱ると当然血液を作る力が低下し、血流が滞ります。そして血流の悪化はメンタルに影響して、さらにストレスが溜まっていき、偽の食欲を増進させ、血流がさらに悪くなるという悪循環に陥ります。

貧血が「不安」を引き起こす

女性は生理のため貧血になりやすく、そう言った理由から東洋医学では、女性に最も大切なのは「血」であると言われています。女性は骨盤内に妊娠のための臓器がたくさん存在し、血流も豊富です。しかし血流が悪化すると生理不順や、不妊症、さらには子宮筋腫などの病気の原因になります。

このような自体を避けるために、貧血になると体は優先的に骨盤内臓器に血液を送ります。すると脳にまわる血流が足りなくなり、脳から分泌されるホルモンの欠乏症が起こります。その欠乏するホルモンの代表が幸せホルモンと呼ばれるセロトニンです。こうして不安障害などの精神的な不調をきたしてしまいます。

なぜ血流が心と体の悩みを解決するのか

血流はサラサラが良い、ドロドロは悪いというのが一般的なイメージです。しかし血流が悪い女性の多くはドロドロしていて血が流れないのではなく、不足しているから流れが悪くなります。この場合は血流サラサラではなく、血流不足を補うことをしなければ、不調は改善しません。いくら食物やサプリで栄養を補おうとしても、体を温めて血管を拡げようとしても、そもそも体に血が不足すれば全身に栄養が届かないのですし、血流改善の効果を実感できなくなります。世の中の血流改善方法のほとんどは血を増やして血流を良くするための方法ではないと感じます。

西洋医学では血流は全身に酸素や栄養を運ぶ働きをするとしていますが、東洋医学では、血が不足していることを「血虚」とし、あらゆる婦人科疾患を引き起こすと考えられています。また「血虚」は血が不足しているだけでなく、血液中の栄養やホルモンを含む、血の質が悪くなっているとも考えます。

例えば、ある女性の健康相談では不調の症状に薬を処方しても、改善が見られませんでしたが、タンパク質の栄養剤を処方したところ症状が大きく改善されたということがあります。つまり不調は病気や老化が原因だったのではなく、血液不足に原因(質の低下)がありました。

このように現代人に多く見られるのが、血の原料となるタンパク質の不足です。血液中のタンパク質は、タンパク質でできている赤血球以外に、アルブミンとして存在します。アルブミンは若々しさや長寿に深く関係しており、余命の予知因子とも言われています。

血流不足の代表が貧血ですが、血流が少なくなると脳への十分な酸素が運ばれなくなり、脳の働きが低下し、うつ病に似た症状が現れます。そして精神科を受診して、必要のない薬を処方されて依存してしまうといったことも起こりかねません。さらに幸せホルモンのセロトニン、やる気ホルモンのドーパミンなどの脳内の神経伝達物質は血流に左右されており、それらをつくるには鉄分が欠かせず、脳に鉄分を届けるためにも良質で十分な量の血流が大切になります。

一方で、血が十分つくれない体質によって無気力や、血が不足することで不安になり、血が流れない場合はイライラするなどの負の感情が生まれてしまいます。

痰湿体質は「汚デブ菌」

東洋医学では、血液が汚れると痰湿体質になると言われています。この痰湿体質とは、食べ物のカスや老廃物がヘドロのように胃腸に溜まってしまう体質のことです。痰湿は胃腸にこびりついて毒素を生み出し続け、毒素は血流に乗って全身を駆け巡り、口臭、ニキビ、肌荒れとなって現れます。当然老化も促進されてしまいます。

さらに、痰湿は腸内の悪玉菌の餌となり、肥え太った悪玉菌のことを「汚デブ菌」と呼ぶ先生もいます。この汚デブ菌が大量に発生すると、さらに太りやすくなると言われています。なぜなら太る食べ物を無償に食べたくなり、食べたものからカロリーが過剰に吸収されてさらに太るという悪循環に陥るからです。

痰湿を除去する「モチリン」

胃腸がすでに弱くなっていたり、消化管に痰湿がこびりついている場合には、健康的な食事をしていても、それをうまく吸収することができません。だからこそまずは、胃腸の大掃除をしてあげる必要があります。

この掃除をする仕組みが「モチリン」です。このモチリンは、消化管を強力に収縮させるホルモンで、消化管の壁にこびりついた食べ物のカスや、消化管自体の垢を落とし、便として排出してくれる機能があります。このモチリンの仕組みは空腹の時にのみ働きます。

お腹がグーっと鳴るのは、お腹が空いているからではなく、モチリンによって強く消化管が収縮している証拠です。グーっとなっているのはむしろ、今は掃除をしているから食べるのは止めてという、胃腸からの警告音です。モチリンは食事を終えて8時間後に分泌されることが知られており、つまり胃腸の大掃除には8時間以上の空腹期間が必須になります。

特に晩ご飯を抜くと、この効果が高まります。なぜなら東洋医学では、午前5時から午前7時は排泄の時間と言われており、晩ご飯を抜くことで、寝ている間にモチリンによって大掃除が行われるため、朝の排泄の時間帯に適切にゴミ(便)を出すことができるからです。このようにモチリンによるデトックス効果だけでなく、疲れ切った胃腸を休めてあげるメリットもあります。

健康に大切な血流

私たちの健康にとって血管や血流が極めて重要であり、体の全ての臓器や血管を健康に保ち、正しく機能させるベースとなります。医学分野でも、血管こそが健康の鍵を握っているという考え方に変わってきています。例えば高血圧は降圧剤で下げる、高血糖は血糖値を下げる薬で対処しましょうという縦割りの医療でしたが、生活習慣病一つとっても原因は様々に関係しており、総合的な視点で改善していくことの重要性が高まっています。特に血管はすべての臓器をつなげ、血管を健康に保つことがあらゆる病気を遠ざける重要なファクターです。一方で血管が老化し、血管が硬くなれば様々な病気や不調を引き起こします。

血管を老化から守るためには、まずは血流を良くすることで、自然と血管は健康になり、ますます血流が良くなり血管はさらに健康になるという好循環が生まれます。つまり血流を促進することが極めて重要です。

血管の働きは、血液をスムーズに流し、全身の細胞1つ1つに酸素と栄養を届けることです。血流が悪くなれば、細胞に酸素や栄養が運ばれず、その結果として体に様々な不調が現れてしまいます。そして血流トラブルは、肌や髪のトラブル、肩こりや腰痛、冷えなどを引き起こしてしまいます。

またストレスも血流を悪化させます。ストレスによって自律神経が乱れ、筋肉が緊張して硬くなり血流が悪くなります。

体が固い人≒血管が硬い

凝り固まった筋肉や関節は運動中や日常生活での動作に制限がかかり、怪我のリスクを高めてしまいます。また筋肉が凝り固まってしまうことによって血流が悪くなり、酸素や栄養素が体の細胞一つ一つに十分に届かなくなります。その結果、体の不調が現れるようになります。さらに体が固いと良い姿勢を保つことが難しくなり、肩こりや腰痛などの原因にもなります。

一般的に、血管の状態を改善するには有酸素運動や食事、そして睡眠などの生活習慣全般を変えていくことが提案されています。特にハードルが高いのが運動です。その運動のハードルを下げるための方法がストレッチです。

ストレッチで血管をしなやかに

研究では体の硬い人は血管も硬いことが分かっています。つまりストレッチで体を柔らかくすることで血管も柔らかくなります。そして実際にストレッチをすることによって血管が柔らかくなることが研究で確認されています。なぜ硬くなった血管をストレッチでしなやかにすることができるのかは、一酸化窒素をはじめとした血管拡張物質を分泌させることができるからです。

私たちの血管内部にある内皮細胞は、血液が流れることによって生じる刺激や 血液中に含まれるホルモンから刺激を受けると、血管の拡張を促す作用のある一酸化窒素などを分泌し、血管内の筋肉平滑筋に緩めという命令を出します。それに反応した平滑筋が緩むことで血管が広がり、柔らかくなります。

一方で、生活習慣の乱れなどによって、この内皮細胞が衰えると一酸化窒素が分泌されにくくなり、平滑筋は緩めという命令が来ないため収縮して硬いままになります。つまり平滑筋をいかに緩めることができるかが血管の若返りの鍵となります。

そこでストレッチをすると血液の巡りを良くすることでき、一酸化窒素の分泌促進にアプローチをすることができます。またストレッチが効果的な理由が、ストレッチによって血管自体が伸びるからです。私たちの体には隅々まで血管が張り巡らされており、ストレッチをすることによって筋肉が伸びると同じように、伸ばした部位の血管も一緒に伸び、筋肉を伸ばせば柔らかくなるのと同じように血管も伸ばすと柔らかくなります。

ストレッチを重点的にする部位は、前腿とふくらはぎです。大きな筋肉と血管が通る前腿とふくらはぎを伸ばすことにより、効率的に血管を柔らかくすることができます。まず前腿には大腿四頭筋(だいたいしとうきん)という大きな筋肉があります。そして足の付け根から膝の上を結ぶ部分には大腿動脈という 太い血管が走っています。またふくらはぎも大きい筋肉で筋ポンプ作用が働く部位です。

血流を綺麗にする食べ物

血液はあらゆる種類の物質(酸素、ホルモン、糖、脂質、ミネラル、ビタミンなど)を体の隅々の細胞まで運ぶという重要な役割を持っています。そして私たちの体には毒素や老廃物をしっかり除去して血液を浄化する「肝臓」「腎臓」があります。つまり肝臓と腎臓の機能を高めて上げることが健康的な体づくりにつながります。その機能を高めるためにしっかりとサポートしてくれる食べ物を摂ることが大切です。

ダークチョコレート

ダークチョコレートは、カカオ含有量が70から85%以上のチョコレートのことです。抗酸化物質を始めとした様々な栄養素が豊富に含まれ、特に食物繊維は100gあたり約11gも含まれており、鉄、マンガン、銅、マグネシウム、カリウム、リン、亜鉛、セレンなどのミネラルも豊富に含まれています。さらにオリーブオイルなどに含まれる健康的な脂質であるオレイン酸が含まれています。

さらにダークチョコは血流を改善し、血圧を下げる可能性があることが研究で明らかになっています。含まれるポリフェノールの一種であるフラバノールは、血管内皮細胞を刺激して一酸化窒素の生成を促し、血管を柔らかくしなやかに保ち、増加した一酸化窒素によって血流を促進し血圧を低下させる効果があります。

その他の研究では、健常な男女21名に高フラボノイドチョコ、低フラボノイドチョコのいずれか46gを2週間食べてもらい、血管のしなやかさがどう変わるかを調べたところ、前者は血管のしなやかさが増していることが分かっています。

グレープフルーツ、りんご

グレープフルーツに含まれる抗酸化物質が肝臓をダメージから守る役割を担い、その結果肝臓の機能が高まり、血液を綺麗にする作用が促進されることが期待されています。またグレープフルーツに含まれるクエン酸が腎臓のカルシウムと結合して体外へ排出してくれ、腎臓結石の発症リスクを減らすことも示唆されています。

さらに、食物繊維、ビタミン、ミネラル、抗酸化物質が豊富に含まれ、栄養価の高い果物であるにも関わらず、最もカロリーが低い果物のひとつです。定期的に食べることで糖尿病につながる可能性のあるインスリン抵抗性を防いでくれることも示唆されています。ただし外国産の柑橘類には農薬や防腐剤が多く使われているため、避けるようにしてください。

りんごにはペクチンという水溶性食物繊維が大量に含まれており、血糖値をコントロールすることに役立つと言われています。血糖値が高いと腎臓にダメージを与える可能性があるため、血糖値を抑えることは腎臓の健康に間接的にプラスの影響を与えてくれます。

リンゴに含まれるフラボノイドは、体内の炎症を軽減し、心臓の健康を維持することが示されている化合物です。また1日に1つのリンゴを食べると2型糖尿病を発症するリスクが28%低くなるという大規模なレビューもあります。

緑茶、ブラックコーヒー

緑茶にはポリフェノール(カテキン)が豊富に含まれていることが有名ですが、具体的にはエピガロカテキン-3-ガレート(EGCG)という物質に抗酸化作用があり、体内でのフリーラジカルの形成を減らし、細胞や組織をフリーラジカルのダメージから守ってくれます。また緑茶に含まれるアミノ酸のL-テアニンは、抗不安作用を持つ抑制性神経伝達物質(GABA)の活性を高めてくれる働きがあり、リラックス効果が期待できます。

一方で緑茶の消費と肝臓がんのリスクを調査したメタ分析によると、緑茶を飲むと肝臓の健康が改善され、肝臓の脂肪が減少したことが分かっています。ただし緑茶には農薬の問題があるため、無農薬で育てられた茶葉を選びましょう。

40から69歳の男女約9万人を約10年間追跡調査した日本の研究では、コーヒー摂取と肝がんの発生率との関係を調査したところ、ほぼ毎日飲む人は発生率が半分に減少し、1日5杯以上飲む人は4分の1まで低下したことが分かっています。このメカニズムは解明されていませんが、炎症を和らげる作用によって肝炎の進行を防ぎ、肝がんを予防しているのではないかと考えられています。またクロロゲン酸などの抗酸化物質が含まれており、肝がんの予防に効果的であった可能性が示唆されています。

青魚

鮭、イワシ、マグロ、秋刀魚などの青魚に含まれるオメガ3脂肪酸が多く含まれ、血中の中性脂肪を低下させて血圧を下げる効果があります。中性脂肪と血圧が低下すれば、肝臓と腎臓にも良い影響を与えることができ、間接的に肝臓と腎臓の健康にもつながります。

また、含まれるEPAは血液をサラサラにしてくれる効果が認められており、EPA含有量が多い青魚のランキングは1位が鯖、2位秋刀魚、3位マグロです。ぜひ鯖缶を活用してみましょう。

一酸化窒素を増やす食べ物

一酸化窒素の分泌は食事でも促すことができます。そこに関わる栄養素の一つがシトルリンです。シトルリンはアミノ酸の一種であり、シトルリンは体内でアルギニンというアミノ酸に変換されます。アルギニンは、一酸化窒素を合成する酵素によって一酸化窒素へと変換されます。つまりシトルリンを摂取すると血管内皮細胞で一酸化窒素の生成が促され、その働きにより血管の平滑筋が緩み、血管が拡張され動脈硬化の予防や緩和になります。

このシトルリンは、スイカやメロン、 きゅうり、冬瓜、ヘチマなどのウリ科の植物に含まれています。かぼちゃの種もアルギニンとシトルリンが豊富です。さらにアーモンドなどのナッツ類にもアルギニンが豊富でおすすめです。

そして、スーパーフードとして有名な真っ赤なビーツは、「奇跡の野菜」や「食べる輸血」と言われるほど栄養素が豊富な野菜です。ビーツの赤い色の元になるベタライン色素には、強力な抗酸化作用と強力な抗炎症作用があります。またこの色素は、インスリン抵抗性に良い影響を与え、代謝を改善し、さらに気分を前向きにしてくれる効果もあることが分かっています。

またビーツには硝酸塩が含まれており、それが体内で一酸化窒素となり血管をしなやかにして血管の老化を防いでくれる効果があります。この内皮細胞内で生み出される一酸化窒素によって高血圧、動脈硬化、血栓の抑制などの予防効果があります。しかしながら加齢と共に血管内皮細胞の一酸化窒素を作り出す能力は低下するため、硝酸塩を含む食べ物を摂ることで、老化を防ぐことや、血管を若々しく維持することができるのです。

その他のメリットとして、脳の健康を改善、血圧を下げる、経口マイクロバイオームを改善、疲れにくくなるなどの効果が確認されています。

自律神経と睡眠と乱れ

血管の老化を進めてしまう原因に、自律神経と睡眠の乱れがあります。自律神経には血流の流れをコントロールするという重要な役割があります。交感神経が働くと、血管が収縮して狭くなり、血管内を流れる血液量が少なくなります。一方で副交感神経が働くと血管が拡張して血液がスムーズに流れるようになります。自律神経が整っていれば、この交互のバランスが上手く行われるため血流が良くなり、質の良い血液が細胞の隅々まで届けられます。

しかし、自律神経が乱れると血流が悪くなり、体に様々な不調が現れるようになります。現代人は、ストレスに晒され、交感神経を刺激するものが周りに溢れており、交感神経が過剰に活性化しています。そのため意識して副交感神経を上げてあげることが大切です。

睡眠は、血管にも影響を与え、睡眠の質が悪くなっていたり、睡眠時間が足りなくなれば、寝ている間に傷んだ細胞を修復したり、疲労を回復させてくれる成長ホルモンが分泌されず、血管の修復がスムーズに行われずに血管の老化が加速してしまいます。

血流を促進する方法

血流を促進する最も簡単で効果的な方法は、体を動かすことです。またマッサージも血流が促進し、血管内皮細胞の機能が改善されることも研究で明らかになっています。またセロトニンやオキシトシンなどの幸せホルモンが分泌され、ストレスホルモンであるコルチゾールが減ることも分かっています。

一方で頸動脈のような太い血管が通る首を温めることも、血流を促進させるのに効果的です。さらに首を温めることで自律神経が整い、体調が良くなることも期待できます。同じようにサウナも血流が促進されるだけでなく、血管が鍛えられます。どれか1つでも日常に取り入れていきましょう。

東洋医学×インディバ

「アスリートの守り神」と呼ばれ、多くのスポーツチームや選手が導入しているインディバ・アクティブ(医療機器)を当院では導入しております。インディバによる温熱効果によって、毛細血管の血管拡張によって体の組織に栄養と酸素を供給し、静脈およびリンパ管の再吸収を改善します。

また首・肩や肩甲骨などのコリにも効果的です。このコリは、筋肉内部の筋線維が収縮した部分です。これは血液とリンパ液の循環不良によって疲労物質が溜まっている状態で、一般的には硬結(こうけつ)と呼ばれています。硬結は押されると強い痛みが伴うため、しっかりインディバで温めて筋肉を緩めながらマッサージやストレッチを行うとスムーズにほぐすことができます。

さらにインディバ特許の「抵抗性電移法(RES)」によって細胞の超活性化(ハイパーサーミア)を促進させ、細胞の代謝を大幅に高めることができます。また体の深部に熱を維持することが可能になり、この深部の熱が放熱し終わるまで3,4時間はかかると言われています。その間に血液が全身に熱を運び、動きの鈍った細胞を活性化させることで「身体が本来持っている自然治癒力を取り戻す」ことができます。

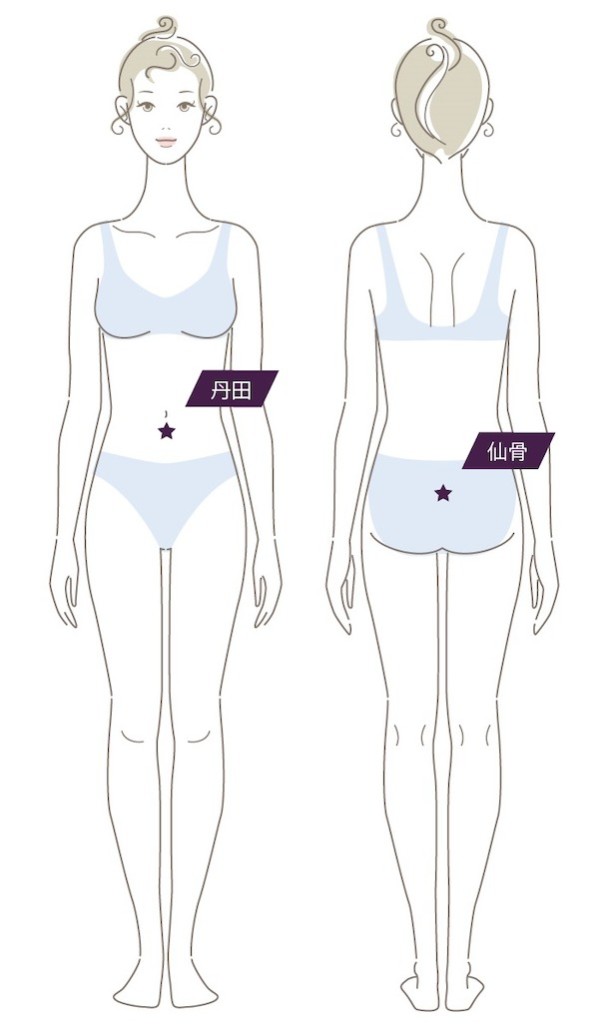

一方で、インディバでお腹と背中を温めることで、胃腸を温め、血流を改善することができます。温める場所は、お腹側は「丹田」というおへそから指4本下の部分です。そして背中側を温める場所は「仙骨」という、お尻の割れ目の上あたりです。女性はこの部分にカイロを貼るなども大変効果的です。

血は酸素や栄養のみならず熱を運ぶ役割があり、その熱を作る最大の臓器が大腸です。体の熱源である大腸が冷たくなってしまえば、どんなに血流を改善しても体は冷える一方です。腸が冷たければ熱産生運動が働かず、血行が悪くなり、腸自体に戻ってくる血液が減少するため、さらに腸が冷たくなるという悪循環に陥ります。

インディバで腸を温めるだけでなく、お腹側のツボである「募穴」や、背中側のツボである「兪穴」を同時に刺激してあげることで、急性・慢性の症状の改善を促すことができます。

インディバで血流改善

血流を促進する習慣を毎日の生活の中に取り入れることが非常に重要です。その血流を促進する最も簡単で効果的な方法が体を動かすことです。とは言え、運動する時間がなかなか取れない方には、インディバによるマッサージが有効な方法です。

インディバによるマッサージによって全身の血流が促進し、血管内皮細胞の機能が改善されることが研究でも分かっています。またマッサージを受けることで、セロトニンやオキシトシンといった私たちの気分を良くしてくれる物質が増え、さらにストレスホルモンであるコルチゾールが減ることも分かっています。

マッサージに行って定期的に血流を促進してあげる習慣なら気軽に継続できる思う人も多いはずです。家族など親しい人とマッサージを交代でするとマッサージされる側もする側もオキシトシンが分泌されることが分かっています。

また、インディバで頸動脈が通る首を温めるということも非常に有効です。さらに首を温めることで自律神経が整い、体調が良くなるという効果も期待できます。さらにサウナなども上手く活用することで全身の血流が促進され、血管を鍛えることができます。

【本コラムの監修】

・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。