最も美しい50代で有名な君島十和子さんが、美しさを保つためにしていることが「ヒートショッププロテイン入浴」です。

ヒートショックプロテイン(HSP)とは、「ストレス防御たんぱく」とも言われ、傷んだ細胞を修復する働きを持つタンパク質のことで、これを増やすことで免疫細胞の働きの強化、乳酸の発生を抑制する、ストレスの緩和、疲労回復、そして美肌にも効果があると言われています。

このHSPは、加齢とともに減少するため、怪我が治りにくい、体調を崩すとなかなか治らない、疲れが取れない、年齢とともに太りやすくなるなどに影響していると言われています。

ヒートショックプロテインの効果

HSPが増えることで得られる効果は、

- 肌ツヤが良くなる

- 免疫力がアップする

- 代謝がアップし、冷え症が改善する

- 疲れにくい

などです。HSPを増やすことで、コラーゲンやエラスチンの生成を促す働きがあるため、肌荒れを防ぎ、弾力のある引き締まった肌に導くことができます。

そして血行やリンパの流れが良くなり、リンパ球の数や働きが活性化するため免疫力もアップします。特に、免疫細胞の1つであるナチュラルキラー細胞を活性化させる働きもあり、ガン予防にも効果的であると言われています。

また、筋肉や各器官などの細胞を修復する働きによって、基礎代謝が上がり痩せやすい体に繋がります。この修復する働きだけでなく、疲労によって分泌される乳酸の産生を遅らせる働きもあります。

ヒートショックプロテイン入浴法

君島十和子さんが実践する入浴法として、ヒートショックプロテイン入浴が健康にも美容にも効果的と知られていますが、その原理は簡単で、40~42℃の熱いお風呂に入り体に刺激を与えて、ヒートショックプロテインを増やすというものです。

この入浴方法は、美容だけでなく医療の世界でも有効性が実証されており、美容家だけでなく、オリンピック選手なども取り入れられています。

- 湯船の温度は43度に設定すること。入浴時体温でお湯の温度が下がり42度になる。熱い湯が苦手な人は湯温40度でもヒートショックプロテインは生成される。

- 入浴時間は5分が目安。40度の場合は15分。

- 同時に温めたタオルを顔に合計5分当てる。

- 入浴後は体を10分〜20分保温して、さらにヒートショックプロテインを増やすことができる。

※身体の弱い方、高齢者、心臓に疾患がある方は特に注意し無理をしないこと。

また、HSPを増やすことで、コラーゲンやエラスチンの生成を促す働きがあり、肌荒れを防ぎ、弾力のある引き締まった肌に導くことができます。さらに体が温まると神経伝達物質(エンドルフィン)が分泌され、これが疲労や痛みを緩和させてくれる効果があります。

シワ・シミ予防の根拠

慶応義塾大学薬学部水島徹教授の研究チームの実験によると、2つのグループのマウスで片方を37度、もう片方を42度のお湯に毎日5分、入浴6時間後に紫外線を照射(週3回)、これらを10週間継続して肌の弾力を観察しています。

この結果、37度の場合のマウスは肌の弾力を失ってシワが発生し、42度の場合は、肌の弾力を保ちシワにならなかったとしています。つまり後者では大量につくられたヒートショックプロテインによってシワを予防したと考えられます。

ヒートショックプロテインは細胞内にあるタンパク質で、細胞などが強いストレスを受けると増産されることが分かっています。そのため紫外線によって真皮に強いダメージを受けると、その細胞にあるヒートショックプロテインが増産されます。さらに42度のお湯によって熱ストレスを受けるとヒートショックプロテインが細胞内で増産されます。そして細胞の修復過程でコラーゲンなどの生成が促されます。またヒートショックプロテインは、シミの原因となるメラニンの過剰生産を抑える働きもあります。

このように通常であれば紫外線によって、コラーゲンなどが破壊されて強いシワ・シミになるところ、増産されたヒートショックプロテインによって修復されることで、シワ・シミの予防につながったということが実験で発見されました。そしてこのヒートショックプロテインは熱によってストレスを受けた時が一番増産することが分かっており、湯温40度から徐々に生成が多くなり、温度が高くなれば高いほどヒートショックプロテインの生成量は増加することが分かっています。

また水島教授は、マウスだけでなく人でもこの効果を確認しており、実験によると20〜50代の女性4名にそれぞれの肌の弾力を測定して、肌年齢も算出して確認されています。その結果、ヒートショックプロテイン入浴法を10日間継続し、肌年齢を計測したところ、実験前の肌年齢58歳(実年齢52歳)の女性は、実験後に肌年齢が52.5歳になり、さらに20代〜40代の3人も肌年齢が若返りました。

ただし、人の皮膚は温度を上げ過ぎると軽いやけどのような状態になるため、肌にダメージを与えない温度の限界が42度です。またヒートショックプロテインが増加するのは入浴2〜3日後がピークになるため、週に2~3回入ることで増加した状態を継続することができます。逆に毎日熱い湯温で入浴すると、体が慣れてしまいヒートショックプロテインがつくられ難くなることが分かっています。

サウナで整う「身体のバランス」

サウナの健康効果が知られるようになり、その効果が起こる理由も科学的に解明されつつあります。身体に起る変化として挙げられるのが、美容効果、血流や睡眠、自律神経のバランスの改善などがあります。

サウナで有名なワードが「整う」です。「整う」とは、サウナ後の心身ともに非常に良いと感じられる状態のことです。サウナに入ると日常とは全く違う状況に追い込まれるため、体は必然的にその危機的な状況に対応しようとします。その結果、頭の中の余計な悩みなどを考えている暇はなくなり、気持ちの切り替えや脳の疲労が取れていきます。

また、水風呂に入れば、再び危機的な状況と体は判断し、全ての力を総動員して自律神経、心拍、血圧血流をコントロールしてその環境に適応しようとします。そして外気浴を行えば、危機的な状況を脱したと感じて急速に身体が整います。

睡眠トラブルにサウナが良いのは、このオンオフを強制的に行うことで自律神経のバランスが整い、血流が良くなるからと考えられています。サウナに入ることで75%の人に睡眠の改善が見られたという研究もあります。

このように自律神経のバランスが整うのは、強制的に副交感神経の働きを高めることができるからです。サウナの非日常な環境(熱いと冷たい)に入ると、身体が危機的な状況を感じて交感神経を高めますが、その後の外気浴や室温でゆっくりと過ごすと、体が危機回避できたと感じて副交感神経が活発に働き始めるからです。

この整うというのは、脳内でセロトニン(リラックス)、エンドルフィン(快楽)、ノルアドレナリン(冴える)が分泌している状態で、この3つを同時に感じるから「整う」のではないかと医学的には考えられています。

またサウナに入ると交感神経と副交感神経のバランスが整い、血流が促進されます(発汗作用と血管拡張効果)。そして汗とともに、体内に溜まった老廃物や疲労物質が排除されていきます。

サウナの美容効果

健康・美容のためには血流を促進することが重要ですが、サウナは血管の筋トレになり、血管にもたらす良い影響を様々な医師や専門家が述べています。

サウナに入ることで血流が促進され、その結果肌の新陳代謝が促進されて肌が整います。またサウナの熱刺激によってヒートショックプロテイン(細胞が熱などのストレスにさらされた際に発現する細胞を守るタンパク質)が体内でつくられ、身体の受けたダメージを修復する過程でコラーゲン生成が促進され、活性酸素を無毒化して老化を防ぐなどの効果が期待できます。またサウナによって腸が整うことも分かっており、様々な美容効果が期待できます。

特に血流の促進は、肌の新陳代謝を促し、体中への栄養素を行き渡らさることができるため、シミ、肌荒れ、目のくま、大人ニキビなどの様々な肌トラブルを防ぐことができます。サウナによって心拍数が上がり、血管が拡張し、血液が循環するようになれば、毛細血管への血流も促されます。よって体の隅々まで毛細血管を通して栄養が巡ると同時に、老廃物も排出されることで、細胞機能もサポートされて、衰えにくい身体へとなっていきます。

美肌に長風呂はNG

長風呂すると皮膚のバリア機能が失われ、お肌がガサガサになります。私たちの皮膚は真皮から表皮上層の各層に至るまで、ミルフィーユのように様々な層が折り重なっています。そのうち最上層である角層は0.02mmしかありません。この極薄の角層が私たちの肌を守るバリア機能の役割を果たしています。

肌の保水成分であるセラミドは、この0.02mmしかない角層を埋める大切な成分ですが、長風呂をするとこのセラミドがお風呂に流れ出てしまいます。長時間野菜を浸すと大事なビタミンが失われてしまうのと同じように、長風呂をしてフヤフヤになった肌からはセラミドを始めとした保湿成分が無くなってしまいます。

このようなセラミドの流出を抑えるためには、長風呂しないことだけでなく、温度を高くし過ぎないことも大切です。温度は38℃のぬるま湯に時間は15分を超えないこととされています。また入浴剤によって保湿成分をお湯から直接皮膚に取り込むのも有効です。

紫外線だけじゃないシミの原因

シミの原因は紫外線だけじゃありません。もちろん光老化は肌の老化の7割を占めていると言われていますが、紫外線以外にも様々な要因が原因になっている事が近年の研究で分かってきています。紫外線対策をすることは肌の老化予防になりますが、 それだけではシミが出来やすい状態になったり、肌の透明感が低下することになります。

温度差がシミの原因

室内外の温度差、マスク着脱の温度差など、この温度差が大きいとシミが増えることがPOLAの研究で明らかになっています。この温度差によって表皮細胞でメラニンを刺激する因子の一つであるKITLG遺伝子が増えます。このメラニン刺激因子が増えることで、メラノサイトがメラニンの産生を増加してシミが濃くなることが分かっています。

一方で、温度差によって細胞の生まれ変わりが低下、つまり皮膚のターンオーバーが遅くなるため、メラニンの排出が遅れることでくすみの原因になります。このように皮膚の温度はあまり差をつけないようにすること大事です。

皮脂がシミの原因

皮脂が多い人は、夕方以降になると肌が黄ばむイメージがあるかも知れません。これが「皮脂焼け」です。もちろん皮脂は、皮膚のバリア機能を守る大事なものなので、全部取り去ることはできません。 ただ皮脂の中に含まれている遊離脂肪酸が増えると、肌に炎症が起こることが分かっており、例えば毛穴で遊離脂肪酸が増えると、毛穴の入り口の炎症によって削れて、すり鉢毛穴になります。

実は遊離脂肪酸がシミの原因にもなっているということが分かっています。この遊離脂肪酸が表皮の細胞でGM-CSFという炎症物質を産生します。これがメラノサイトを刺激してシミが増えるというメカニズムが明らかになりました。つまり日焼けをしなくても皮脂が沢山あることによって、シミができやすくなることになります。例えばメイクを落とさずに寝てしまえば、日焼けをしてないのにシミができる原因になる可能性あります。

また、遊離脂肪酸は皮脂の抗生成分の一つですが、実は冬よりも夏に増えることが分かっています。例えば冬は15から16%ぐらいと言われており、夏になると35%ぐらいに増えます。つまり夏は紫外線も当たり、さらに皮脂の中の遊離脂肪酸も増えることになります。特に夏は皮脂ケアをしていないとシミができやすいことになります。

運動不足がシミの原因

筋肉から出るマイオネクチンというホルモンは「美肌ホルモン」と言われており、シミを抑える機能があることが分かっています。POLAが発表した論文によると、マイオネクチンはIL-1αという炎症成分を抑えることが分かっています。このIL-1αは、紫外線だけでなく下着の締め付けなどで色素沈着になりやすい炎症物質です。そのため運動することによって筋肉を付け、マイオネクチンが分泌することによって色素沈着が抑えられることになります。このようにシミの中には生活の中で起こる色素沈着も含まれているため、筋肉を付ける運動することが大事になってきます。

ストレスがシミの原因

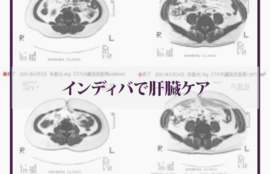

ストレスは肝斑を悪化させるということが分かっています。 これはブラジルでの研究で明らかになっており、精神的に何かストレスフルな経験があった場合、その前後で肝斑の発生や悪化を見たところ、初めて肝斑が発生した人が4から7%、その症状が悪化した人が26%いました。これはストレスホルモンの影響によるものと考えられており、例えばコルチゾールがメラノサイトを刺激するということが分かっています。

コルチゾールなどのストレスホルモンは副交感神経(リラックスする神経)よりも交感神経(興奮する神経)を活性化させます。それによってアドレナリンが分泌され、それがメラノサイトを刺激することが分かっています。このようにストレスフルな環境下にいると肝斑のような慢性的な炎症によるシミは増えることが分かっています。

ブルーライトがシミの原因

シミの原因にパソコン、スマホ、テレビなどブルーライトが挙げられます。国際皮膚科学会で発表された論文では、夜の強い光が皮膚細胞本来のサーガーディアンリズムに与える影響について述べられています。

夜に光を浴びることによって肌の細胞がそれを感知し、いわゆる体の日内リズムが崩れてしまい、肌に影響が及ぼしてしまうことが示唆されています。因みに2020年でもPOLAも同じような論文を発表しており、夜に光を浴びた翌日は、紫外線に当たる同じ量でも日焼けをしやすいということを発表しています。

何れにおいても光を浴びることによって、メラトニンというホルモンの分泌が低下することに起因していると考えられています。このメラトニンは肌の修復に関係しており、肌にある時計遺伝子によって、光などを感知することでホルモンが分泌されます。

またPOLAでは、メラトニンの分泌とシミについての論文が発表されています。この論文では、光を浴びることによって肌は修復されますが、肌の日内リズムが崩れることで、この修復が追いつかないことによって炎症が続き、それによってメラニンが増えていくことが指摘されています。つまり夜はなるべく強い光を見ないことが肌にとって大事なのです。

酸化がシミの原因

シミの元となるメラニン色素が生成されるのは、肌が紫外線を浴びた際にアミノ酸が酸化し、チロシンとなるためです。この酸化を防ぐことができれば、シミを防ぐことができます。抗酸化作用が高い栄養素は、主にビタミンC、ビタミンE、ビタミンAです。ビタミンCは、レモンやキウイ、いちご、アセロラ、ブロッコリー、パセリなど、ビタミンEはナッツ類やアボカド、ビタミンAはトマトやかぼちゃ、ほうれん草などに含まれています。

バスソルト(岩塩)の効果

岩塩は天然塩の健康上のメリットは、全体としては海水塩には若干劣るとは言え、実は岩塩にしかない独自のメリットもあります。それは鉄分が豊富であるというメリットです。海水塩や湖塩と同じように岩塩も海水由来の塩で、はるか昔に干上がった塩水湖の塩が地層中で濃縮されて形成されると考えられています。そのため古いものでは岩塩は5億年前に形成されたものもあるぐらいで、非常に長い時間をかけてゆっくりと結晶化した自然が作る奇跡の塩と言うことができます。

岩塩と言えば、ピンクソルトが有名です。ピンクソルトがあのように淡い紅色をしているのは鉄分が酸化して赤くなっているためです。また岩塩には、硫黄や銅を含むブラックソルトや透明なホワイトソルトなど、産地によって大きく栄養の成分が違うのも特徴です。鉄分は月経のある女性では、とても不足しやすいミネラルになっており、貧血が気になる方は普段使いの海水塩に少しピンクソルトを混ぜてあげるのも良いでしょう。

さらに昨今では、鉄分をきちんと取ることは認知症予防にも効果的であることが分かってきました。貧血患者2万6343例について調べた台湾の研究では、貧血が認知症のリスクになるということが分かっています。このことから鉄欠乏によって貧血になっている人は、ピンクソルトを使用することによって認知症のリスクを減らせる可能性があると考えられています。

また岩塩は食べるためのものだけではなく、お風呂に入れるバスソルトとしても非常に有用です。特にバスソルトとして効果的なのがブラックソルトです。温泉を思い浮かべると温泉卵のような硫黄の匂いをイメージする方も多いことでしょう。ブラックソルトには硫黄が含まれているため、お風呂に入れることで、お湯が温泉のような香りを醸し出し、冷え予防や肌荒れ改善など様々な効果を発揮してくれます。

一方で、ピンクソルトにはカルキを取り除いてくれる働きもあるため、水道水に含まれるカルキによって肌荒れを起こしてしまう人にはおすすめのバスソルトと言えます。

ヒートショックプロテインダイエット

HSPは、免疫力を高めたり、細胞を修復だけでなく、代謝を活発にし、脂肪を燃やしてくれる働きを持っています。つまりHSPを増やすことができれば、ダイエットに繋がります。もっとも効果的に増やしてくれるのが「熱ストレス」、つまり入浴やサウナです。またHSPが増加するのは2〜3日後がピークになるため、週に2回程度入ることで増加した状態を継続させることが可能です。

ただし、毎日熱いお風呂に入ってしまうと体が慣れてしまいHSPがつくられにくくなるので注意が必要です。また長く続けると体に耐性ができて体温が上がりにくくなることがあります。その場合は、湯温を上げたり入浴時間を長くするのではなくて、しばらく入浴を2週間程度ストップしてみてください。

このように急激に痩せるダイエットではなく、リバウンドもない健康なダイエット法とも言えます。

インディバ でヒートショックプロテインを増やす

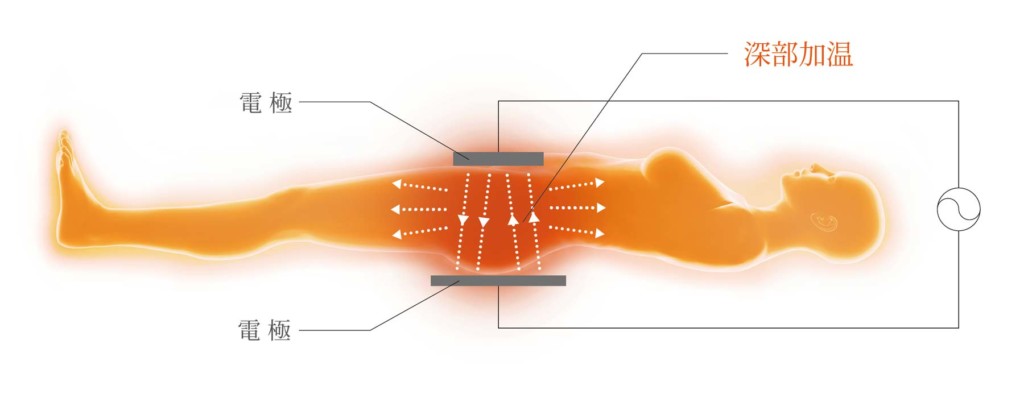

体温を38℃に上げることで、効果的にヒートショックプロテイン(HSP)が増えるといわれています。美容高周波温熱治療器(インディバ )は、「深部加温」することができるため、効果的に素早く、ヒートショックプロテイン(HSP)を増やすことが可能です。

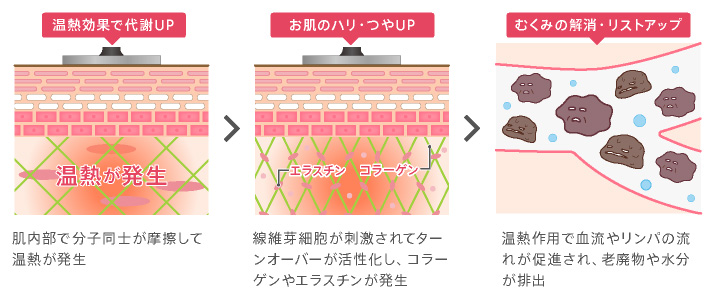

さらに体温が上昇することによって、免疫力と代謝アップをする事ができます。体温が1度あがると基礎代謝が12%上がると言われており、インディバ で、体内の熱を通常の3~5℃、部位によっては7℃まで上昇させることができ、体の芯から温めることができます。

結果として、血流やリンパの流れを改善し、代謝が促進され、老廃物の排出やお肌のターンオーバーが活発になり、デトックス効果、肌トラブルの予防につながります。また血流が改善され、コリをほぐし、さらに脂肪やセルライトの燃焼をすることで、ダイエット効果も期待できるなど、さまざまなメリットがあります。

またヒートショックプロテインは傷んだ細胞を修復する働きを持つタンパク質ですが、その他にも免疫細胞の働きを強化、乳酸の発生を遅らせる、免疫細胞の一種であるナチュラルキラー細胞を活性化させる働きなどがあります。特にナチュラルキラー細胞は、がん細胞や病原菌を発見し退治する細胞のため、体内にウイルスが侵入しても病気の発症を防いでくれます。

このようなヒートショックプロテインの効果を同じように期待できるのがインディバを代表とするラジオ波(高周波温熱器)です。特に熱いお風呂に浸かるのが嫌な方におススメです。

ラジオ波は、体の内側(真皮層や皮下の繊維組織など)からジュール熱を発生させて、その熱エネルギー負荷によって、ヒートショックプロテインが増加します。それがコラーゲンやエラスチンの生成に作用し増加させることになり、シワ・シミの予防に繋がり、肌の弾力がアップします。また瘦身やデトックス効果だけでなく、肩こりや冷え性改善、浮腫み、セルライトにも効果が期待できます。

【本コラムの監修】

・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。