自律神経が整うと血流が改善し、全身に栄養や酸素を届け、老廃物を回収する機能が高まり、その結果、お肌にハリが出ます。また自律神経は心身の不調だけでなく、様々な病気の発症にも関わっています。さらに更年期障害は自律神経の乱れによって引き起こされていると考えられています。最近の研究では、ガンの増殖や転移にも自律神経が関わっていることが示唆されており、交感神経がガンを増殖させ、副交感神経がガンを抑え込む働きをすることが分かってきています。

オンオフできず自律神経が乱れる

リモートワークなどによって家にいながら仕事ができるようになりましたが、ワークライフバランスの乱れによって交感神経が優位な状態がずっと続き、オンオフの切り替えリズムが喪失している人が増えています。オンとオフのバランスが乱れると自律神経のバランスも乱れていきます。

考えたり、集中状況が長時間続いてしまうと、その間にも脳のエネルギーはどんどん失われます。緊張とリラックスのリズムが崩れてしまうと脳が休まる暇がなくなり、脳を酷使し続けることが脳にとって大きなストレスになってしまいます。また仕事と休憩のバランスが崩れてしまうと、継続的なストレスが原因で燃え尽き症候群に陥るリスクも高まってしまいます。

燃え尽症候群とは、長期間に渡る職業上などのストレスや過労が原因で心身の疲労やストレスが極度に蓄積された状態です。その結果、慢性的な疲れやエネルギー不足、睡眠の質の低下、中途覚醒、仕事に対する興味やモチベーションが無くなる、感情の不安定、感情が鈍くなる、あるいは頭痛や胃痛といった身体的な不調が現れるなど散々な結果になってしまいます。

どうしても忙しくて自宅でも仕事をしなければいけない人は、ぜひ仕事部屋を分けるということをお勧めします。仕事は書斎だけ、リビングや寝室などでは絶対に仕事をしないと決めましょう。そうすると自然と仕事モードとリラックスモードを切り替えることに役立つでしょう。

休日に自律神経が乱れる

休日に昼まで爆睡するのは、平日は忙しくて睡眠時間を確保できていないということが大きな原因の一つですが、爆睡してしまうと自律神経が切り替わるリズムの喪失を招き、大きなストレスになってしまいます。

つまり、平日と休日のギャップによって自律神経のリズムが大きく乱れ、反対にストレスや疲れが溜まってしまいます。例えば休日は泥のように眠り充電したはずなのに、月曜日なぜか体が重いと感じる人は、その理由には自律神経の乱れがあります。同じように夜更かしによる生活リズムの乱れも身体のストレスになります。

加齢で自律神経が乱れる

自律神経は体の調子を整える機能であり、交感神経は体をアクティブにして、副交感神経はリラックスを促す役割があります。このアクセルとブレーキのバランスを保つことが重要で、このスイッチの切り替えをするのが時計遺伝子です。この時計遺伝子を正常に保つことができれば、自律神経も自然に整っていきます。時計遺伝子を正常に動かすポイントは、毎日決まった時間に起き、朝食をしっかりとることです。

一方で、自律神経を乱してしまうものは、新しい環境、つまり日常生活の変化です。人生の節目である変化は避けることができませんが、変化した後に、自律神経を整える生活を普段以上に意識することで、自律神経のダメージを軽減させることができます。また温度の変化にも自律神経は弱い性質があります。特に春から夏の温度変化で自律神経は乱れやすいことが分かっています。

他にも個人差はありますが、男性が30代から、女性は40代から副交感神経だけが急に低下します。一方で交感神経はあまり低下しません。つまり交感神経だけが優位になり、イライラや夜眠れないなどの症状を引き起こすことになります。そのため副交感神経を刺激する生活習慣や食習慣を取り入れることで加齢によるイライラ、不眠、自律神経の乱れを克服することができます。

副交感神経を整える方法

自然の中を歩く

2016年イギリスのダービー大学の疲労回復をテーマにした871人のデータからのメタ分析によると、マッサージや自律訓練法といった定番の疲労回復法よりも単に自然の中を散歩しているだけの方が、副交感神経が活性化して疲れが取れるということを発表しました。

ある試みに対して、どれだけ効果が現れるものか数値化することを効果量と言い、マッサージ、自立訓練法などの方法は効果量0.57に対し、自然の中を散歩した時の効果量は0.71となり、単に自然の中を歩くことで驚くほど副交感神経が活発化して、疲れやストレスが軽減したという報告がされています。

またスコットランドのヘリオットワット大学の研究チームが2013年に行った調査では、被験者をショッピングセンター、緑地のある公園、ビジネス街を歩かせてみたところ公園を歩くだけで心の静まりが増大し、気分の沈み込みや苛立ちの減少が確認できました。

そしてオーストラリアのクイーンズランド大学が2016年 2538人を対象に行った研究では、公園をよく散歩するだけでうつ病の発症リスクの低下や高血圧の症状改善などが見られたことから、週1回30分以上の自然とのふれあいを推奨しています。このように色々な研究で自然が私たちの心や体に与えるいい影響が証明されています。

因みに、アムステルダム自由大学の実験では、自然が映っている写真を5分眺めた後の副交感神経の活性化は、都市の写真を眺めた後に比べて2倍になったという報告があります。自然を思い描くと自然に行くことを期待するという報酬系が活性化する原理が働いていると考えられています。

自律神経のバランスを整えるためには、副交感神経を上げることが大切です。この副交感神経を上げることこそが、究極のアンチエイジングです。しかし自律神経のバランスや働きは、加齢とともに乱れるようになり、例えば若い頃は徹夜しても副交感神経がしっかり働いて体力を回復させてくれていますが、歳を取ると副交感神経の働きが低下するため簡単にリカバリーすることが難しくなります。

自律神経のバランスが整った状態というのは、交感神経と副交感神経のどちらも強く働いている状態であり、加齢によって副交感神経の働きが低下するので、同じバランスで働いてもらうために副交感神経を上げるというアプローチが必要になります。特に40代以上の女性でアンチエイジングのためには、副交感神経を上げることが極めて重要です。10代から30代の前半までは、生活習慣が大きく乱れていない限り、副交感神経は高いままでキープされます。しかし女性の場合は40歳を目処に副交感神経がガクンと下がり始めてしまいます。

現代は、特に交感神経を刺激するものがたくさん溢れています。スマホ、仕事、ストレス、人間関係の悩みなど、とにかく現代人は交感神経を刺激されてしまう環境に生きているため、交感神経が優位になりがちです。常に交感神経が緊張し続け、副交感神経が下がると肌や髪などの外見が衰えてしまうだけでなく、決断力や判断力も鈍ってしまいます。なぜなら血管が収縮し、血流が悪くなってしまうからです。また血流が悪くなると筋肉に十分血液がいかなくなって疲れになります。

笑顔になる習慣

副交感神経に働いてもらう方法として、朝起きたときに「笑顔になる習慣をつける」というものがあります。この朝の笑顔が自律神経を整える最速の方法であると言われています。その根拠は、笑うとセロトニンという幸せホルモンの分泌量が増え、心を安定させてストレスを減らします。

実は作り笑いでも脳が錯覚して、この幸せホルモンを分泌することが分かっています。つまり口角を上げてにっこり笑うと表情の変化を脳が察しして副交感神経が活発になるのです。特に朝の自律神経のバランスは、その日の調子に大きく関わるため、朝笑顔でスタートすることができれば、自律神経のバランスを良好に保てるでしょう。

朝の動作をゆっくり行う

朝の過ごし方によって1日の自律神経の働きが大きく変化します。自律神経は夜中に副交感神経の働きのピークを迎えて、明け方に交感神経優位に徐々に切り替わります。朝バタバタ過ごしてしまうと、副交感神経の働きが必要以上に下がることで自律神経が乱れ、その不調を1日中引きずってしまうのです。だから朝は落ち着いて、ゆっくり動いて、ゆとりのある朝を過ごすことが必要になります。

スムーズにオフモード

家に変えれば、すぐに疲れて寝転ぶのは自律神経にとってはあまり良いことではありません。なぜなら急な環境の変化に自律神経は切り替えられないからです。急激な変化は、交感神経が緊張して上がるため、そんな状態ですぐにリラックスモードに切り替わることができません。家に帰ると何もしないのは単に疲れているのではなく、自律神経がオフモードに切り替わっていない可能性が高いです。

そんな自律神経を切り替える方法として、家に帰ったら一つだけ必ずすることを決める「一個の法則」が有効です。例えば帰宅した時に、明日の服を用意することを決めれば、行動に起こした時に必ず他の事柄(靴をどうしようかとか)がいくつか重なります。そうすることで体を動かしながら少しずつ環境に体を慣らしつつ、着替えてゆっくりソファに座るなどをしていくことで徐々にリラックスモードに切り替わっていきます。他にも帰宅してからシャワーを浴びて、着替えて、ソファに座るなどのルーティンを決めておくことも有効です。

また、強い怒りやイライラは自律神経にはデメリットしかありません。イライラなどで乱れた自律神経は3時間は乱れたままになると言われています。もちろん時にはイライラしてしまうこともありますが、小さなイライラのうちに解消することが大事になります。

空腹の時間が大切

多くの方は、お腹が空いていても空いていなくても決まった時間に食事します。そのため空腹の時間がなくなるため、血流が悪くなる原因の一つになります。食事後90分経つと胃は空になりますが、消化活動するときよりも、この時に胃の収縮は強くなります。以後、その強い収縮は90分に1回起こり、15〜30回程度行われます。この強い収縮が胃腸の食べ物カスや剥がれた粘膜を掃除する役割があります。

勘違いするのがこのギューとお腹が鳴るのは、お腹が空いているのではなく、胃腸が掃除している合図なのです。こまめに食事してしまうと胃を掃除する時間がなくなり、食べ物カスが胃に残り、腸壁が汚れたままになるため、胃腸の働きが低下し、消化力が弱くなり、十分な栄養が吸収できなくなります。また温度が37度ある体内では食べ物はすぐに腐ってしまいます。そのため胃もたれ、胸焼け、消化不良を起こし、逆流性食道炎を引き起こすこともあります。

空腹の時間をしっかり作ることで、胃の健康が保つことができ、血の量をしっかり増やすことのベースになることが分かるでしょう。

睡眠時間が大切

睡眠は血管にも大きな役割を与えています。夜寝ている間に1日中働いていた血管も休憩状態に入ります。しかし睡眠の質が悪かったり、十分な睡眠時間が確保できていない場合には、血管が十分に休むことができず、どんどん疲れ果てて老化へ繋がっていきます。

また、寝ている間に、傷んだ細胞を修復したり、疲労を回復させてくれる成長ホルモンが分泌されます。このホルモンによって傷ついた血管も綺麗に修復されますが、睡眠時間が足りたくて成長ホルモンが十分に分泌されないと血管の修復ができずに血管の老化が加速してしまいます。

そして全ての臓器を結びつけるのが血管であり、若々しく、健康的な血管を維持することができれば、ほとんど全ての生活習慣病のリスクを下げることができます。このように血管や血流のためにも、全身の健康のためにも睡眠時間はしっかり確保しましょう。

自律神経を整える腸活

自律神経を整えられるかは「腸」が決めていると言ってよいほど腸と自律神経は深い関係があります。腸が不調になれば、自律神経も乱れ、自律神経が乱れると、腸も不調になります。そもそも腸は自律神経によってコントロールされており、また自律神経は全身の血流をコントロールし、その良い血流を送り出すために働いているのが腸の機能です。

このような腸と血流を整える簡単な方法の一つが、朝起きたら食事の前にコップ一杯の水を飲むです。朝、腸は副交感神経に影響されているため、お水によって腸を刺激してあげることで腸の動きを活発にするきっかけになります。また交感神経が高まる中で、副交感神経が低下しすぎないようにする効果もあります。

朝一杯のお水をベースにして、食生活を整えていくことも大切です。日本人に肥満が少ないのは、日本人に特有の腸内環境が大きく影響していることが研究(早稲田大学)で示唆されています。よく知られているのが、日本人の90%が海苔やワカメを分解する酵素遺伝子を持っており、他の国では15%以下しか確認できなかった研究です。

これらの研究は、日本人の腸にあった食生活があり、腸内環境は食生活の影響を大きく受けます。洋食中心の食生活であれば、日本人特有の腸内環境が失われることになります。

また、よく勘違いされているのが、「肥満は遺伝する」です。肥満はむしろ遺伝ではなく、同じ食生活の影響が大きく、食生活が原因で腸内環境が悪い方向に似てしまったのが原因であるのと見解も多くあります。つまり腸内環境は後天的な環境によって決まることは確かなことでしょう。

腸に良い食べ物

| 発酵食品 | 乳酸菌が多く含まれていて、腸内に入ると善玉菌のエサになり、悪玉菌の増殖を抑えるために働いてくれる。 | 納豆、みそ、しょうゆ、ぬか漬け |

| 食物繊維 | 腸の働きを助け、排便をスムーズにし、腸内環境を整える働きをしてくれる | オクラ、里芋、なめこ、そば、人参、ごぼう、豆類、玄米 |

自律神経を整えるためには、適度な量を一定の間隔で食べることが大切であると言われています。特に空腹になるとイライラする場合は、自律神経が乱れている状態にあり、一方で満腹のときには眠くなり、仕事や勉強の効率が下がるのも同じ状態です。よくある質問で、オートファジーを働かせるために16時間断食をしているのに、1日3食にしないといけないのかです。

オートファジーによってサーチュイン遺伝子を活性化させる研究で有名なのが、赤毛猿による実験です。この実験では、断食ではなく、カロリー制限によってサーチュイン遺伝子が活性化して、オートファジーも活性化するというものです。つまりカロリー3割減の腹7から8分目を意識した健康的な食事を1日3回することで、自律神経を整えながら健康効果を取り入れることができます。

自律神経を整えてくれる食べ物

緑黄色野菜

緑黄色野菜は自立神経の乱れの原因になるストレスに強くなる食べ物です。芽キャベツ、ゴーヤ、パセリなどに含まれているビタミンCは、抗ストレスホルモンと言われるコルチゾールの材料の一つです。

ビタミンCならブロッコリー、ほうれん草、赤ピーマンにもたくさん含まれていますが、これらに含まれるビタミンCは水溶性ビタミンのため、加熱すると水に溶け出てしまうため、調理法も蒸したりして温野菜で摂りましょう。

トマト

トマトにはリコピンが多く含まれていることが有名ですが、自律神経を整える栄養素のGABAが含まれています。GABAはアミノ酸の一種で、脳の血管や神経をリラックスさせて血流を促します。

GABAは不足してしまうと交換神経が優位になって心身が緊張状態になります。特に40代くらいから脳内のGABAの量は急激に減り始め、10代の頃に比べると半分以下になります。またGABAは睡眠中に合成されますが、睡眠不足だったり、睡眠の質が悪いと不足してしまいます。

トマト中サイズで460gほどのGABAが含まれおり、約1日分の必要な量がトマト一個で摂取できます。またGABAの成分を効果的に活用するためにはビタミンB6が必要です。ビタミンB 6はタンパク質をアミノ酸に分解する機能を持っており、GABAの生成をサポートしてくれます。ビタミンB6が含まれる食材には、唐辛子、ニンニク、マグロやカツオなどの青魚があります。

ダークチョコレート

チョコに含まれる代表的な成分カカオポリフェノールは、主に血管に作用し、血管を広げて血圧の上昇を抑えたり、動脈硬化の予防になることが知られています。一方でチョコに含まれているテオブロミンと言う成分に自立神経を整える効果があります。ただしチョコレートの中でもカカオ成分が70%以上のものを選ぶようにしましょう。

バナナ

バナナには神経伝達物質の一つであるセロトニンの生成を手助けする成分が多く含まれています。セロトニンはストレスに対して効能がある脳内物質であり、セロトニンは規則正しい生活、日光を浴びたり、運動をしたりすると増加して心と体を安定させ、別名幸せホルモンと言われています。

バナナにはトリプトファンという成分が含まれており、セロトニンの生成を補助する役割があります。このトリプトファンは体内で作られないため、食事で取り入れる必要があります。

ただしバナナを食べ過ぎると尿路結石になるリスクがあります。確かにバナナにはシュウ酸が多く含まれているため、食べるなら1日1本までにしましょう。またバナナはカリウムも豊富なため美容にも効果的ですが、体内のカリウム濃度が基準を上回ると神経や筋肉、心臓などに異常が生じる可能性があるため、サプリなどで過剰に摂取しないように気をつけましょう。

自律神経を調整する美容鍼灸

自律神経の乱れは、交感神経もしくは副交感神経の一方が過剰になり過ぎるために起こります。その主な症状は、頭痛(偏頭痛、緊張性頭痛)、疲労及び倦怠感、不眠、冷え、便秘、耳鳴り、不安感、イライラ、憂鬱など、多数の不快感が現れます。

交感神経と副交感神経のバランスを整えるためには、背中の骨の両側に鍼をすると効果的です。なぜなら交感神経は胸や腰髄(背骨の両側)から、副交感神経は脳幹と仙髄から出ているからです。

実は、自律神経については、西洋医学でも十分に解明されておらず、自律神経を専門にする医師も少なく、今でもわからないことが多くあります。そのため検査で異常が認められないことが多く、薬の処方だけという場合も多くあります。このように自律神経の乱れによって引き起こされる様々な体調不良を東洋医学では、不定愁訴と言います。

自律神経が乱れは「首こり」

近年、パソコンやスマホの使い過ぎ(前傾姿勢)による首の筋肉の異常で起こる自律神経の乱れが多くなっています。首を前傾姿勢で長時間固定し続けると、首にこりが生じ、筋肉が硬直して硬くなることで、自律神経の乱れの原因になります。また目を酷使するため眼精疲労や頭痛などを複合的に引き起こし、東洋医学でいう不定愁訴の原因にもなります。

首のこりがなぜ自律神経に影響するのかは解明されていません。ただし首こりを解消すると自律神経のバランスが整うことが臨床によって確認されています。推測でしかないのですが、首には神経の通り道があり、脊髄から神経が枝分かれ(神経根)して肩・腕を巡り、身体の動きを調整しています。これらの動きの中心となるのが、「僧帽筋」「頭板状筋」「頭半棘筋」「胸鎖乳突筋」です。 他にも「大後頭直筋」「小後頭直筋」「上頭斜筋」「下頭斜筋」などがあり、これらのこりが酷くなると、自律神経に影響し、副交感神経の働きが低下すると考えられています。

インディバで「首」を温める

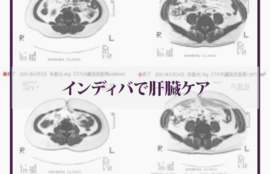

首のこり(頚筋症候群:松井孝嘉博士)が様々な不調(不定愁訴)を引き起こす原因になるのは、首には頭や体をつなぐ神経や血管のスクランブル交差点であり、ここがこりによって滞ると血流が悪化して自律神経の乱れに繋がると考えられています。

そのため、インディバで首を温めてあげることで、脳の自律神経を司る視床下部の血流が良くなり、自律神経のバランスが整い、様々な不調が快方に向かっていきます。また頭痛(緊張性頭痛)は、首の頭半棘筋の疲労による緊張や収縮が原因となるため、首を温めることで頭痛の緩和効果が期待できます。

インディバで「耳」を温める

自律神経を整えるリラックスケアに背中、首、目などを温めることが良いことはご存知かもしれませんが、耳からアプローチすることも大変効果が高いです。耳には交感神経と副交感神経の繊維が張り巡らされていると言われており、外側には交感神経繊維が、内側には副交感神経繊維が分布しています。耳を温めることによって、交感神経を抑制し、副交感神経を刺激して高めることで、自律神経が整い、心地よくリラックスできるようになります。

また、副交感神経は内臓をコントロールしているため、耳を温める刺激によぅって内臓の働きを促進し、内臓機能が活性化することで、便秘、下痢、胃痛などの予防や改善、また全身の血流が良くなることで、免疫力も向上します。さらに脳内への血流も改善されるため、気分の落ち込み、不眠などに悩んでいる肩へのメンタルへの効果も期待できます。

【本コラムの監修】

・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。