お腹に関するお悩みは多くあり、下腹部やお尻に付きやすい皮下脂肪だけでなく、腸や腹部の筋肉の下に付く内臓脂肪、便秘などが代表的です。特に内臓脂肪が多いと心臓や循環器の病になる確率が高くなります。また五十代以降になると、女性ホルモンのエストロゲンの低下によって内臓脂肪が増えやすくなります。

内臓脂肪過多は、様々な重大疾患のリスクを高め、健康寿命を短くする恐ろしい状態です。これは内臓脂肪の細胞が大きくなることで悪玉物質を分泌する力が高まるからと言われています。

内臓脂肪が激増する○○

果糖

糖質の中でも、果糖は内臓脂肪を増加させる可能性が高いことが指摘されています。果糖は糖質の最小単位である単糖類の一つのフルクトースです。ブドウ糖と一対一で結び付くと砂糖になります。果糖はブドウ糖に比べると吸収速度は遅いですが、単糖類のため他の物質に比べると吸収されやすい物質です。果糖は肝臓でフルクトキナーゼという酵素によってエネルギーに変えられますが、このフルクトキナーゼがインスリンの影響を受けないため、果糖はブドウ糖より早く利用され、また果糖は血糖値を直接上げることはありません。

このようにメリットが多いと思われるかもしれませんが、果糖は糖新生によって結局ブドウ糖に変換されるため、果糖を沢山摂取しても良い訳ではありません。また果糖は太りやすい原因であり、血糖値を上げない分、満腹中枢を刺激することができずに大量に摂取してしまう恐れがあります。

それでは果物は果糖が入っているので食べない方が良いというの間違いで、果物は水分が多く含まれているため、摂取あたりのカロリーや果糖の量はそこまで多くありません。またビタミンや食物繊維も多く含まれているためホルモンバランスを整える効果や食欲を正常化させてくれる効果もあります。特に食物繊維には食欲を抑える効果があるため、果糖の満腹中枢を刺激しにくいというデメリットを打ち消してくれます。あくまで果物が良くないのではなく、果物の食べ過ぎが良くないのです。

そして絶対避けないといけないのが異性化糖(4種類:ブドウ糖果糖液糖、果糖ブドウ糖液糖、高果糖液糖、砂糖混合異性化液糖)です。これらは依存性が強く、市販の清涼飲料水、ドレッシング、焼肉のタレなどに使われています。異性化糖は内臓脂肪増加に大きな影響を与え、ブドウ糖の10倍以上の糖化リスクがあることも分かっています。

歯周病

口腔内の状態が内臓脂肪に大きな影響を与えることが明らかになっています。一般的には口の中には数千億個の細菌が住んでいると言われ、唾液を飲み込んだり食事をする度に胃の中から腸の中へと落ちていきます。その中で問題になるのが歯周病菌などの悪玉菌です。これらが腸内環境のバランスを乱し、便秘や代謝機能の低下、内臓脂肪の蓄積を招くと言われています。口腔内の環境をしっかりしましょう。

ストレス

ストレスによって暴飲暴食が止まらないのは、慢性的にストレスを受けた結果、副腎が弱り血糖値が下がりやすくなっているからと考えられます。副腎は血糖値を維持する働きがあり、低血糖になるとエネルギー不足になって食欲が増して食べ過ぎてしまうことになります。Kストレスは間接的な影響ではなく、直接的に内臓脂肪の蓄積にも影響を与えます。

人はストレスを感じた時に副腎からオルチゾールというストレスホルモンを分泌します。このコルチゾールが過剰になると内臓脂肪の蓄積が増加することが明らかになっています。もともと体は飢餓状態などに対応できるように、体が内臓脂肪を蓄積しようとするからではないかと考えられています。

痩身と皮下脂肪の燃焼

インディバを代表する高周波温熱器は、痩身だけでなく、皮下脂肪や内臓脂肪に効果があり、さらに胃腸の疲労回復、生理痛・PMS解消、そして慢性の便秘の改善が可能です。

運動で汗をかいて脂肪を落とすのではなく、自分自身で脂肪を燃焼できる体に導くことができるのがインディバ (高周波温熱器)の特徴です。高周波(ラジオ波)によって、細胞にジュール熱を発生させる事で一時的に体温を上昇させます。その結果、代謝が上がり、脂肪燃焼が促進されます。

肥満=過剰な体脂肪の根本的な原因は、摂取した糖質や脂質のカロリーが消費及び燃焼しきれず、余分なエネルギーとして体内で脂肪細胞に蓄積されるからです。

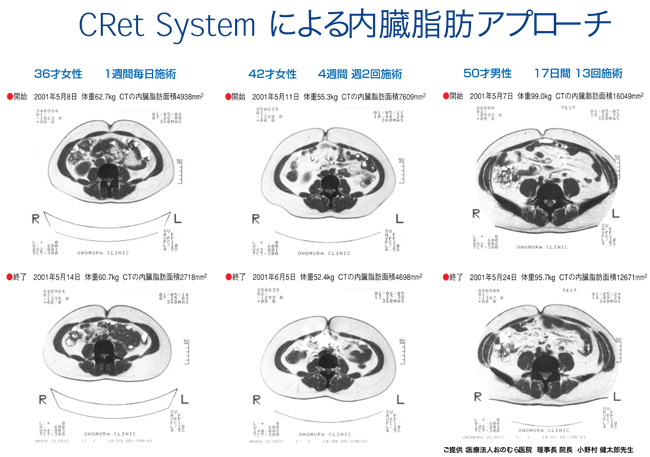

特に長期に渡って溜め込んだ内臓脂肪は、ダイエットのために運動してもなかなか落ちません。そのため「効率よく燃焼できる脂肪」にする必要があるのです。

インディバ は、表層部分の脂肪やむくみだけでなく、体の深いところの温度を上げることで基礎代謝が高まるため、自律神経や細胞や組織を活性化することができます。

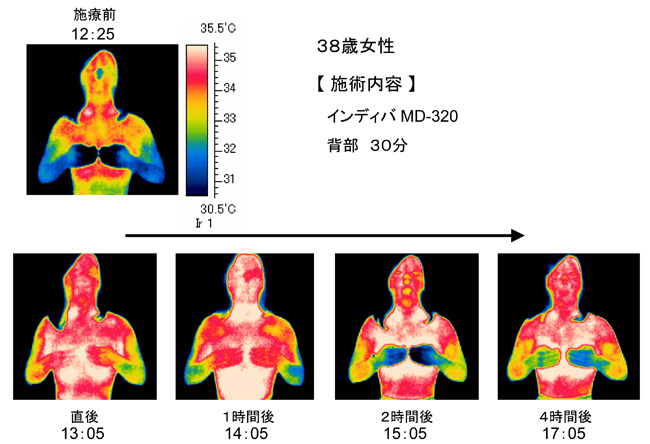

また、施術によって上昇した体温を元の体温に戻そうとする働きによって施術後、身体全身が代謝を起こします。その全身代謝による体温放散の作用として脂肪を燃焼していくことができます。上記の写真は背中を30分施術した後、4時間以上体温が保持されています。

もちろん、見た目のむくみやボディーラインの変化は、1回でも効果を実感していただけますが、より回数を重ねる度にその効果の持続性を実感していただけます。

インディバ で内臓脂肪を燃焼

内臓脂肪とがんには深い関係があります。国際癌研究機関での4万人以上を対象とした研究では、内臓脂肪ががんの発生リスクを高めることが分かっています。リスクが高まる癌は、大腸がん、胃がん、胆のうがん、子宮がん、肝臓がん、食道がん、肝臓がん、膵臓がん、卵巣がん、乳がんの10種類です。

内臓脂肪を減らすには、筋トレや運動によって筋肉量を増やして内臓脂肪を減少させることが可能です。ですが基礎代謝量を上げるための運動は、時間がかかり、すぐに効果が実感できくいため継続しにくいです。そこで効果が出やすい食事から取り組むことも大切です。

以前は、肥満や内臓脂肪の原因は脂質であると考えられていました。ですが、脂質ではなく、糖質であることが明らかになってきました。もちろん脂質が原因にもなりますが、それ以上に問題なのが糖質です。急激な血糖値の上昇、慢性的な高血糖状態などにより脂肪が蓄積しやすい状況に私たちの食生活はあります。

血糖値が上昇すると膵臓から分泌されるインスリンが、血糖値を下げてくれる働きがあり、脂肪の脂肪細胞への取り込みの促進や細胞内への糖の取り込みを促進してくれます。また脂肪分解反応を抑制したり、脂肪産生自体を活性化するという作用もあります。つまりインスリンが分泌されると脂肪が蓄積されていきます。

しかし、現代の糖質過多の食事から取り込まれた糖質全てを使い切ることができません。結果として、余った糖は中性脂肪として保存されます。糖は1gあたり4kcalのエネルギーを取り出せるのに対して、脂肪は1gあたり9kcalのエネルギーを取り出すことができます。つまり脂肪の方が圧倒的にエネルギーを蓄積できます。このように体自体が脂肪を貯めるようになっており、脂肪を貯めないためには、適度の運動と糖質の摂取量を減らすしかありません。

また、内臓脂肪はレプチン分泌を阻害して脳に満腹であると感じさせなくなることが分かっています。つまり内臓脂肪が減ると食べたいという欲求を感じにくくなります。すると少ない食事量で満足できるようになり、さらに内臓脂肪を減らすことができます。

ただし、急激な糖質制限は、体が飢餓状態だと勘違いして、肝臓に脂肪を溜め込もうとします。結果的に糖質を摂っていないにも関わらず脂肪肝(ダイエット脂肪肝)となるので、少しづつ体を慣らしていくことにしましょう。

インディバは内臓脂肪の燃焼に非常に効果的です。短い期間でも十分効果が期待できます。内臓脂肪は動脈硬化や心臓などの循環器疾患につながり、睡眠時無呼吸症候群も起こしやすくなります。インディバを取り入れる事で病に罹りにくい予防にもつながります。

停滞腸が便秘の原因

停滞腸は、腸の機能が低下してしまった状態のことで、いきなり便秘にはならなくても、徐々に排泄する力が弱まっていきます。その結果、大腸内に老廃物が溜まりやすくなります。老廃物には、食品添加物や残留農薬汚染物質など体の外から入ってくるものや、未消化の食べ物が長期間体内に留まることによって発生する物質などがあります。健康的な腸であれば、便と一緒にこれらは排泄されますが、停滞腸の人は、有害な老廃物を大腸内に溜め込むことになります。

実際にお腹が張っている人で、下腹部がぽっこり出てくるような場合には、多い人で2から3リットルものガスがお腹に溜まっていることがあります。さらに老廃物がアンモニアなどを発生し、血管を介して全身へ巡り、肌荒れ、口臭や体臭、頭痛、肩こり、むくみ、疲れ、だるさなどの症状を招きます。また新陳代謝が低下するため、脂肪が燃焼しにくくなり、太りやすくなります。

便秘には「オリーブオイル」

エキストラバージンオリーブオイルは、大腸を刺激し排便を促す効果を持っています。紀元前からオリーブオイルは自然の下剤として用いられ、イタリアでは子供の便秘予防にティースプーン一杯のオリーブオイルを飲ませることがあります。

オリーブオイルにはオレイン酸が多く含まれ、小腸で吸収されにくいため、腸管内のすべりをよくしてくれることでスムーズに排便を促します。研究では、下剤を継続的に服用していた慢性便秘症の患者さん64名に、毎朝30mlを摂取してもらったところ、結果は62名が下剤服用を減量でき、1名が下剤を止めることができ、特に便が硬かった患者でも、普通の硬さの便になるまで症状の改善が見られています。

また、お腹の冷えの自覚のある人には、オリーブオイルで大腸を温めることも可能です。実験によるとスープにエキストラバージンオリーブオイルを入れて飲むと、体温が上昇しさらに長時間高い体温を保つ効果があることが分かっています。このように上手に食生活に取り入れることで冷えを防ぎ、腸を内側から活発に動かすことができます。

エキストラバージンオリーブオイルとは

エキストラバージンオリーブオイルは、オリーブの種を絞り、ろ過したもの、それ以外に科学的な処理を一切していないものです。さらに酸度が国際基準で0.8% 以下という規定があります。酸度はオリーブを絞った時に生じる遊離脂肪酸の割合を指します。遊離脂肪酸が少ないと保存中もオイルの質が落ちにくいため良質なオリーブになります。粗悪なエキストラバージンオリーブオイルは、ピーナッツオイルやひまわりオイルなどの他のオイルが混ぜられていたり、化学物質を添加して酸度を0.8% 以下になるように加工したりしています。

特に日本では明確な基準がないため、普通のオリーブオイルとエキストラバージンオリーブオイルを混ぜたピュアオリーブオイルがスーパーなどで売られています。また産地がイタリアやスペインとなっていても、日本の法律ではボトル詰めされた国を原産国として表示できるため、実際にイタリアでは総生産量の半分近くは輸入されたオリーブから作られています。しかも国内で良いものが消費されているので日本に輸出されているものがほとんど品質の悪いものとなっています。

インディバで腸内環境と便秘を改善

最近「腸活」という言葉が流行っていますが、健康な腸内のためには腸内細菌が大切というのはご存知だと思います。

しかし、日本人の腸内細菌の数は戦前に比べて1/3程度に減少しています。その理由のひとつが野菜などから摂れる食物繊維の摂取量が減っていることが挙げられます。食物繊維の摂取量が減ることで、腸内細菌が減少し、体の免疫力の低下や免疫のバランスが崩れてしまい、アレルギー疾患になっているとの見方もあります。

また、腸が冷えてしまうと、血流が悪くなり、各臓器に酸素や栄養が運ばれなくなります。さらに血管や内臓のはたらきをコントロールする自律神経が乱れ、腸の動きをさらに悪化させます。さらに冷え性の方の多くが便秘に悩まれています。

インディバで腹部を深部加温することで、その温熱刺激が腸管の運動を亢進させることで便秘症状を緩和する効果があります。さらに腸の動きを活発化させることで、腸内環境を整えて免疫機能の改善が可能です。

また、子宮・卵巣の温度アップにより生理痛・排卵痛・月経前症候群(PMS)などの改善にも効果があります。特に婦人系のお悩みは、日頃のケアの方法が難しいため、インディバでお腹のケアをしていただくだけでかなりの変化を感じる方が多くいらっしゃいます。

当院の美容高周波温熱器(ラジオ波)は、痛みもなく、温感ハンドマッサージされている感覚でリラックスしてお受けいただけます。

【本コラムの監修】

・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。