成人女性の半数以上は「冷え症」に悩んでいると言われています。冷えた足先が辛く、靴下の重ね履きしても、手足が冷たさが変わらない方は、体内で作った熱をきちんと運べていない可能性があります。

お腹の上下の温度差で内臓温度はある程度分かります。片方の手のひらでおへその上、もう片方でおへその下を触り、上が下より冷たければ、冷えている証拠になります。どちらかが温かいかわからない場合は、手の上下を変えて何度か試してください。またおなか周りを触ってみて脇の下より冷たい気がする方、体温が35℃台しかないという人は、そもそも内臓温度が充分でないのかもしれません。お腹をしっかり温めることで、熱を伝えるために手足の血管が開き、末端の冷えが根本から改善することができます。

女性の7割が悩むと言われている「冷え症」ですが、西洋医学では「冷え」は病気と考えず、冷えは体質であるとしていました。しかし東洋医学では「冷えは病気のサインである」と考え、病気ではないけれど不調を感じるような病気の前段階を“未病”とし、冷えは未病の最たるものとされています。

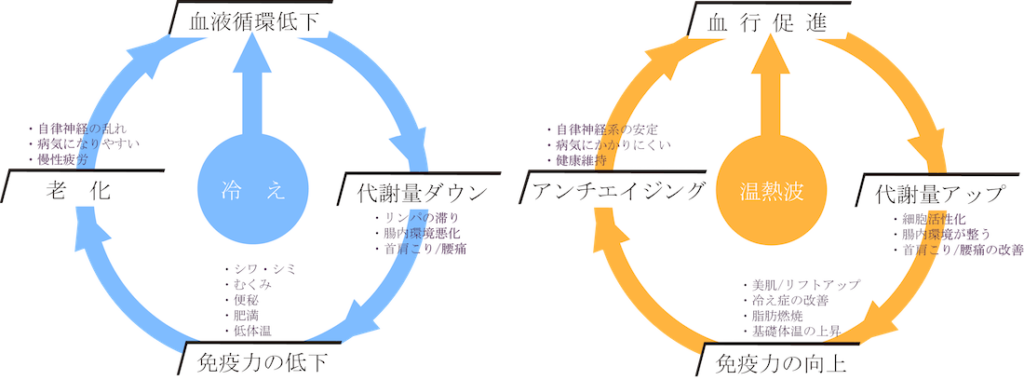

「冷えは万病の元」ということわざからも、冷えは便秘や肩こり、不眠などのさまざまな不調の原因となるだけでなく、免疫力を低下させる大きな原因の1つであると考えられています。東洋医学では「冷え」の状態を、エネルギーの素である「気」のめぐりが悪い状態であると捉えます。治療する際には、まずはこの「気」のめぐりを改善するための治療をしていきます。

冷えの根本原因

冷えが体調不良につながっていることが多くあります。冷え性は足先や手先、太ももが冷たくなる状態で、特に女性は体質的に熱を生み出す筋肉量が少なく、脂肪がつきやすい傾向にあるため冷え性になりやすくなります。また加齢によって筋肉が衰えて冷えが酷くなるため、意識的に冷え対策をしなければ知らぬ間に冷えやすい体になっていきます。その他にも生活習慣の乱れや自律神経の乱れ、胃腸虚弱な方も冷えやすいと言われています。

筋肉は動かすことで熱を発生することはできますが、脂肪は動かしても熱は発生しません。また脂肪自体が筋肉で発生した熱が伝わりにくい構造をしています。筋肉は体温の4割を生産していると言われており、そのため筋肉量を多くすることが、多くの熱を発することができるようなり体は冷えにくくなります。そして運動不足によって、筋肉が刺激されずに、どんどん筋肉が減っていく現状があり、さらには運動しないことで血流が悪くなり冷えがどんどん加速するという悪循環に陥っています。

特にディスクワークの人は、長時間同じ姿勢でいるため、血流がどんどん悪化し、座りっぱなしで下半身の大きな筋肉が動かず、座ることで大きな血管が圧迫されてしまっています。

一方で運動不足でないのに手足の末端が冷えてしまう人は、生活習慣やストレスで冷えている可能性が高いです。体の中心の臓器が集まる部分を守るため、体は体温を一定に保とうとする働きがあり、寒さを感じると手足などの末端から体の中心に向かって血液を集めようとします。その結果手足の末端の血流が不足して極端に冷たくなってしまいます。

そしてこの血流の調整を担うのが自律神経(交感神経)です。生活習慣の乱れやストレスで自律神経が乱れると、寒さを感じていないのにも関わらず交感神経が優位になり、血流の調整を行う必要のないタイミングでも、血流を末端から体の中心部に集めてしまいます。このように寒いわけでもないのに手足に冷えを感じる原因になります。

この他にも自律神経には、暑さや寒さを感知して、体温を調整する働きもあり、この体温調節機能が乱れると、手足の末端の血管が極端に収縮して冷えを引き起こす原因にもなります。

お腹の冷えは万病のもと

手足が冷える、腰下が冷えるなど様々な「冷え」の症状がありますが、お腹(内臓)の冷えには気おつけないといけません。特に肝(かん)・心(しん)・脾(ひ)・肺(はい)・腎(じん)といった実質臓器の冷えには注意が必要です。

西洋医学では「冷え」は血行不良の状態で、血行不良になれば内臓の機能不全を招くという解釈です。そして東洋医学では、「冷え」とは下半身の冷えと上半身ののぼせで「気」が停滞している状態を指し、血の巡りが滞ると考えます。

ここまでは西洋医学と同じ考えですが、東洋医学では、冷えで「気」が滞り、血液の流れが滞ると瘀血(おけつ)といった血の汚れた状態を招いていると考えます。だからこそ「気」のめぐりを改善するための治療をするのです。

瘀血(おけつ)は、イメージ的にはドロドロした血液で、下半身が冷えた状態が長く続いたり疲労が蓄積してくると、血液は粘性を帯びて更に流れにくくなります。この血液の汚れた状態があらゆる不定愁訴の根本的な原因となり、美容だけでなく婦人病や不妊症の根本的な原因となってしまいます。この美容と健康の天敵、冷えや瘀血を積極的に改善するのが、東洋医学の根治(根本的な治療法)となります。

「検査ではなにも異常がないのに、調子が悪い」という状態の把握や治療が得意なのが東洋医学であり、体の肉体的な損傷のケアが得意なのが西洋医学とも言えます。また慢性病は東洋医学、緊急医療は西洋医学が得意分野とも言えます。

お腹の冷えと五臓六腑

東洋医学の主な内臓の分類を、五臓六腑(ごぞうろっぷ)とし、肝(かん)・心(しん)・脾(ひ)・肺(はい)・腎(じん)を五臓、六腑を胆(たん)・小腸(しょうちょう)・胃(い)・大腸(だいちょう)・膀胱(ぼうこう)・三焦(さんしょう)などの中身が空、管の内臓とします。

この五臓六腑の中で冷えやすいのは、中身が空、管の大腸・小腸・膀胱など、特に血液をろ過する腎臓や肝臓は、血液を貯蔵している場所でもあるので冷えやすい内臓でもあります。

冷えやすい内臓は「気」が流れにくい、「気」が滞りやすい内臓という意味でもあり、腎経や肝経は治療においても重要視する経絡になります。

また、お腹が冷える原因に、食べ物や飲み物などの食習慣、運動習慣、環境要因などの要因が考えられますが、特にストレスなどの緊張状態が原因になることがあります。

内臓は一般的に副交感神経が優位なときに活動しますが、ストレス下では内臓血流が低下し、内臓の働きを抑制するとともに、お腹の冷えが現れると考えられています。

内臓の冷えがもたらす影響

私たちの内臓の冷えが体や心の不調を引き起こす大きな要因になっています。筋肉を動かすことで体内で熱が発生しますが、運動不足になれば体内で熱が生まれにくくなるため内臓が冷えやすくなってしまいます。またストレスや環境の変化によって自律神経が乱れることも内臓の冷えを引き起こしてしまう原因です。

自律神経はいわば体を健康に保つ司令塔のような存在であり、血流をコントロールしているのも自律神経です。自律神経が乱れてしまうと内臓に熱が運ばれなくなって内臓が冷えてしまいます。さらにパソコンなどで悪い姿勢で仕事を続けていれば、骨格が歪んでしまい、血流が悪くなったり、神経が圧迫されたりしてしまいます。その結果、肩こりや腰痛といった悩みだけでなく自立神経の乱れを引き起こし、内臓の冷えの原因となります。その内臓の冷えがもたらす私たちの体への悪影響には、自立神経の乱れ、各内蔵の機能の低下、免疫機能の低下、代謝が落ちるが挙げられます。

血の巡りが悪くなる(血管収縮)

日常的な不調は内臓に関係するものが多くあります。例えば、胃の調子が悪ければ消化吸収が悪く胃もたれを起こしますし、肝臓が悪い人は疲労感、腎臓ならむくみ、大腸なら下痢や便秘などが関係しています。

女性の場合は、生理痛などはもちろん、イライラ、不眠、疲労感、肩こり、頭痛便秘、むくみ、シワ、シミ、肌荒れなどを引き起こします。月経時には体の代謝機能が弱まり、一時的に貧血になっていることも原因のひとつと言われています。

これらは、内臓の温度が低下することによって血液の巡りが悪くなり、すべての器官に充分な血液が送られなくなるからです。さらに体が冷えていると、血管が収縮して血の巡りがさらに悪くなることになります。

血液は体に必要な栄養、酸素、水や白血球などの免疫物質を運んでいるため、その流れが滞ると体に様々な悪影響を及ぼします。また内臓器官が働かないと老廃物がうまく排泄されず、顔をくすませたり吹き出物ができたりします。

基礎代謝の低下

内臓温度が1度低下すると、約12〜15%の基礎代謝の低下が起こります。基礎代謝の低下はダイエットの天敵です。

人が消費するカロリーのうち約6〜7割は基礎代謝ですが、基礎代謝が低いと「摂取した栄養をエネルギーに変える効率が悪い」ということなので、この基礎代謝が1割以上も落ちると、それだけ太りやすく、なかなか体重が減らない人は、内臓温度が下がっている可能性があります。

また、体の中でエネルギーが作られる際に「熱」が生じますが、基礎代謝が低くなると、冷えを感じやすくなります。さらに代謝の低下は、体温を維持するためのエネルギー産生がスムーズにできなくなり、さらなる冷えを招くことになります。

免疫力の低下

免疫力を発揮する場所は主に小腸で、免疫細胞の6〜7割が集まっていると言われています。免疫は細菌やウイルスなど外からの異物に対して抵抗する、私たちの体の中にある防衛力です。この免疫力が下がれば病気にかかりやすくなります。

小腸にはバイエル版というものがあり、ウイルスなど体に有害な物質がやってくると、白血球やリンパ球などの免疫細胞に危険信号を出します。すると免疫細胞が、その有害物質をやっつけてくれます。その免疫細胞を活性化させるためには、細胞内のミトコンドリアを働かせなければならないのですが、それにはエサになる食物繊維と温度が必要です。

花粉症などのアレルギー疾患も、免疫力の低下によって起こりやすくなるので、突然花粉症になってしまったという人は、冷えが原因になっていることも考えられます。

心の不安定(自律神経の乱れ)

自立神経の乱れは、体を健康に保つ司令塔のような役割を果たしています。人間の体には環境が変化しても体温や血液量、免疫機能など体を健康的な状態に 維持する能力が備わっています。この機能をホメオスタシスと言います。例えば、暑い時に汗をかけば体温は下がり、寒い時に体をブルっと震えさせて体温が上がります。このように外的な変化に対して体内の状態を一定に保つ機能がホメオスタシスです。

このホメオスタシスを維持するために内臓や代謝体温など体の機能を24時間体制でコントロールする役割を果たしている神経が自立神経です。健康な人は、体の表面の温度より内臓の温度の方が1から2度高く、37.2から38度ぐらいが理想的な内臓の温度と考えられています。この理想的な内臓の温度より低くなってしまうと自律神経は適切な温度を保とうと働きます。しかし内臓の温度が低い状態が続いてしまうとホメオスタシスを維持しようと自律神経が働き過ぎて疲れてうまく機能しなくなってしまいます。

これが自律神経が乱れた状態です。自立神経が乱れば、ホメオスタシスが機能しない状態、つまり心身を健康的な状態に保つ機能が正常に働かなくなってしまいます。その結果、疲労、頭痛、便秘、やる気の低下など、様々な不調が起きてしまいます。

便秘や生理痛

食物繊維が豊富な野菜やヨーグルトを食べたりして食事にも気を付けているのに、便秘がなかなか改善しない人は、血流不足によって腸の活動が弱っていることが原因のひとつです。腸をきちんと温めると、食べ物を消化し送り出す腸の蠕動(ぜんどう)運動が活発になり、食物繊維や乳酸菌も本来の力を発揮してくれます。

また、生理痛は、子宮を収縮させ経血を押し出す働きをする「プロスタグランジン」という物質が過剰に分泌されることで起こります。しかも体が冷えて血行が悪くなると、この物質が骨盤内で滞り、さらに痛みを強くしてしまうのです。お腹を温めて血液の循環を良くすることで、この痛みを自然に緩和することができます。

冷え性は睡眠不足の原因

冷えには4種類のタイプがあります。

| 冷えのタイプ | 症状 | 原因 |

| 四肢末端型 | 体はそんなに寒くないのに、手足の先が冷たい | 食生活の乱れ、栄養不足など |

| 下半身型 | 上半身よりも下半身、特に足先が主に冷える | 姿勢が悪い、座りっぱなしの時間が長い |

| 内蔵型 | 内臓が冷え、代謝の悪化、免疫力の低下 | 自律神経やホルモンバランスの乱れ |

| 全身型 | 基礎代謝機能が落ちる | 筋肉量の低下、老化、栄養不足、自律神経やホルモンバランスの乱れ |

冷えは長く続くことで、万病の元にもなり、睡眠の質を低下させてしまいます。睡眠時には、体の中心部の温度が下がって手足から熱が放出され、副交感神経が優位になるリラックスモードになります。さらに体から熱が発散されることで、布団の中が温まり気持ちよく眠りにつくことができます。

内蔵型の冷えの場合は、放射できる熱が少なくなるため、体を温めようと交感神経が優位な状態を作り出そうとしてしまい、自律神経が乱れて眠りにつけなくなります。

一方で手足が冷たいままだと、手足の血行が悪いままになり熱の放出がうまくできないため、布団の中は温まらず、体温も下がりにくい状態になってしまい副交感神経の切り替えができない状態になります。

冷えの対策(歩行瞑想)

冷えの原因の多くは、自律神経の乱れ、つまり交感神経と副交感神経のバランスが崩れていることが挙げられます。そして冷え性の原因が交感神経優位の状態になっている場合は、激しい運動で血行を促進するより、自律神経を整えるために副交感神経に切り替えながら血行を促進してあげることができるウォーキングがオススメです。ウォーキングは歩行瞑想とも呼ばれ、歩くことに全意識を集中させることで、自律神経を整え、ストレス軽減、血行促進効果が得られます。

冷えのぼせの症状

日本では女性の7割が冷えに悩んでいると言われ、その中の4割が冷えのぼせを持っていると言われています。東洋医学では冷えのぼせの原因を、中焦に気血が詰まっている、もしくは滞っていると考えます。中焦とは体の中心部分(胃腸、脾胃、肝胆)にあたりで、消化機能、解毒機能を担う部分で、この部分の気血を疎通することで改善すると考えます。

冷えのぼせの症状には、ニキビ、吹き出物、喉の痛み、目の充血、扁桃腺やリンパの腫れ、顔が熱い、頭痛、めまい、毛穴の目立ち、高血圧、歯茎のはれ、睡眠障害などがあり、特に下半身冷えの症状では、お腹が冷たい、下半身の冷え、下痢、腰痛、生理痛、月経不調などが見られます。

東洋医学では自然界の全てに陰陽があると考え、冷やす力(陰)と温める力(温)によってバランスが保たれることで体を正常に保つことができると考えます。

しかし中焦に滞りができると温める力は上半身に、冷やす力は下半身にこもってしまいます。それが冷えのぼせの根本原因になり、それを起こすのが脳を酷使する頭脳労働やディスクワークによる運動不足です。

頭を使いすぎて気血が頭に集中し、下半身は気血不足になり、この状況が長く続けば上半身はのぼせやすくなります。一方で長時間座った姿勢を維持すると、中焦とは体の中心部分(胃腸、脾胃、肝胆)にあたりで気血が滞り、下半身の冷やす力が上半身を冷やすことができなくなり、さらに下半身は冷えやすくなります。

この場合は、まずは滞りのある部分を解消してあげることを優先して、発汗を促す(引火下行)ことが大切になります。これにより上半身の熱を下半身に導いていくことができます。またオススメのツボは足三里や三陰交にお灸することです。

冷えのぼせは胃腸の疲れ

冷えのぼせは心と腎の間にある脾胃(胃腸)が弱っているからです。脾胃は気血の巡りの中枢になっており、上半身の熱を下半身に下せなくなります。逆に下の寒を上に持ち上げられないことになります。

胃腸が弱る原因は陽気不足、または寒さ(寒気)に影響を受けことや、冷たいもの、生ものなど体を冷やすようなものを食べているなどです。そのほかにもストレス、過労なども原因です。症状としては、胃痛、下痢、食欲不振、消化不良、吐き気、疲れやすいなどが見られます。このような方はお腹あたりを温めると症状が緩和します。ただし気血の巡りを考えずに、単に温めることはNGです。気血の巡りを整える鍼灸と併用するようにしましょう。

見せかけの冷え性

手足が冷たくて顔に血色がない方は、東洋医学で言う寒タイプになり、そういった方は冷え性になりやすいと言われています。しかしこのタイプの中で見せかけの冷え性の方が少数いらっしゃいます。このような方を「陰虚燥熱」と言い、手足は冷たいけど冷え性でないタイプです。冷え性として体質改善しようとして温めるようとすると逆効果になります。

陰虚燥熱は、気血が足りず、脾胃(胃腸)が弱っており、血行が悪いのが特徴です。症状としては口内炎、便秘、口や喉の渇き、吹き出物などが挙げられます。手足は冷たいですが、体内には熱がこもっており、温めるとさらに熱がこもる可能性があります。しかし冷やそうとすると寒がさらに悪化してしまいます。いずれにせよ運動して血行を改善することが大切です。

冷え性に対する鍼灸治療

東洋医学では「冷え」の状態を、「気(エネルギー)」の巡りが悪い状態であると捉えます。鍼灸治療する際には、まずはこの「気」の巡りを改善するための施術をしていきます。具体的には、以下の3つの機能を回復させることを最優先に考えます。

1)筋肉や血管の状態をしなやかな状態にさせる役割を持つ「肝(かん)」

2)生まれ持ってのエネルギーを貯め、水分代謝機能を司っている「腎(じん)」

3)食物の吸収を促し、水分を循環させる役割を持つ「脾(ひ)」

全身の「気」の流れを活性化し、肝(かん)、腎(じん)、脾(ひ)の3つの機能を高めるため、脈の状態(脈診)、お腹を触ったときの感触(腹診)、全身のツボの状態をチェックした上で、背面(うつ伏せ)からお身体の表面(仰向け)の順番で施術を行っていきます。

インディバで内臓の冷え対策

このような冷えや瘀血(おけつ)、ストレスを積極的に改善していこう、というのが最近良く目にする「温活」です。しかし、温活として広まっている方法の中には、一時的に体を温めても、その後冷やしてしまうものがあります。

体温には、体の表面の「皮膚温」と、体の中心部の「深部体温」があります。温活の基本は「深部体温」を上げ、その上で血流を促してその熱を体中に行き渡らせることです。

当院が導入する高周波温熱機(インディバ、ラジオスティム)は、体の深部から体温を上昇させ代謝を活性化させることができます。ご自身が生み出す熱により、老廃物や余分な脂肪の排泄が促され、リンパの流れや血行が良くなり、体温上昇、基礎代謝もアップします。

深部体温が上昇した上で、リンパドレナージュによって、さらにリンパ液の流れを活性化して、人の身体にとって不必要な異物や老廃物の排出を促します。オイルトリートメントの心地良さとしっかり押し流すような手技によって、手先・足先まで温かな血流が行き渡る感覚が味わえます。

お身体の不調でお悩みの方は是非、当院にお越し下さい。東洋医学の知識を基に、お客様一人ひとりに合わせた方法で、お悩みの改善が出来るよう全力を尽くすことをお約束します。

【本コラムの監修】

・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。