東洋医学では、肌は血管、内臓、神経などの「映し鏡」と考えます。つまり肌トラブルは、肌そのものが原因ではなく、トラブルのある部分とつながっている血管や内臓などの体の内側に原因あると考えます。例えば「シミ」は、表面のシミを取り除くのではなく、体内にその原因があると考え、それを取り除くことが根本的な予防もしくは治療になるということです。

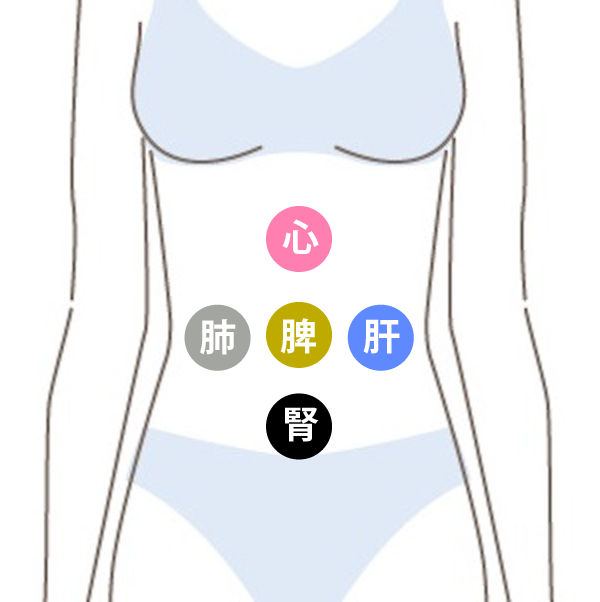

その考えのベースとなるのが、東洋医学の「五臓六腑」です。「肝」「心」「脾」「肺」「腎」と呼ばれる5つの領域は、西洋医学でいう臓器ではなく、より広い人体の「機能」を意味し、血流やホルモン分泌、自律神経などの調整を担っています。同時に、それぞれが六腑(大腸、小腸、胆、胃、三焦、膀胱)と対応し、さらに額や頬、髪、爪などの細部に影響しています。この五臓六腑のバランスを保っていることが、心身の健康において最も重要です。

お顔は体の不調を映す鏡と言われるように、経験則として、顔の部位ごとに対応する五臓があります。つまり顔部分に肌荒れが起こるのは、それぞれその部位につながる内臓に不調があると考えます。

このように東洋医学では、顔から体の中の不調を読み解く方法を望診法と呼びます。そして望診法には東洋医学の陰陽五行説と呼ばれる考え方を活用しています。陰陽五行説は、陰陽論と五行説の2つの説から成り立っており、陰陽論は自然界の全てのものを陰と陽の相反する2つの要素で捉える考え方です。

そして東洋医学では顔の輪郭やパーツ、表情にその人の体質や気質が現れてくると考え、顔色などで体の中の状態が分かります。ただし医学的には証明されておらず、様々な説がありますが、ここでは「素問」刺熱論篇から取り上げてみましょう。

お顔と五臓の関係

左頬が「肝」、顔は「心」、鼻下(口周り)は「脾」、右頬が「肺」、顎は「腎」の領域とされ、熱病ではそれぞれ病気が発症してなくても、まずこれらの部位が赤くなります。 またニキビや吹き出物などの肌荒れが顔のどこにできやすいかで、体のどの部分の不調があるかが分かります。例えば額のシワは心や肺経の異常、ほうれい線は脾胃の低下や内転筋の萎縮に関係しています。顔のお悩みの原因から体の不調を見極めて全体のバランスを整えることが美容鍼灸です。

顎の肌荒れはホルモンバランスの乱れ

顎の吹き出物や肌荒れは「腎」と呼ばれる領域の不調にあたります。「腎」は腎臓を含む、生殖機能や内分泌系や免疫系の働きを担い、生理不順や更年期などでホルモンバランスが乱れて、顎に肌荒れが起こりやすくなります。 ただしホルモンバランスの乱れによって皮脂が増えることで、顎以外の部位にも肌荒れや吹き出物はできやすくなります。

特に腎臓は水分代謝に関わっている臓器で、むくみや冷え、ホルモンバランスの乱れが出やすいという人は腎臓のバランスが乱れている可能性が考えられます。例えば1年中体が冷えて辛い人は、腎臓のバランスが乱れているかも知れません。また腎臓が不調になると不安感や恐怖心に支配されやすくなってしまうと言われています。また耳にも不調が出やすく、耳鳴りや耳詰まり、耳が異様に痒くなると言ったことが現れます。

腎臓を元気にしてくれるのは塩味です。質の良い岩塩や海塩、海藻類のように海で取れる食品に含まれる自然な塩分は、良質なミネラルをたっぷり含んでいるため体にとって欠かせないものです。

口まわりのトラブルは胃腸

鼻下、口周りの吹き出物や肌荒れは「脾」と呼ばれる領域の不調にあたります。特に胃腸の消化吸収に深く関連しています。人の消化管は口から胃、小腸、大腸、肛門までつながる一本の管です。そのため管の中の不調は入口である口まわりに出ます。原因の多くは、暴飲暴食のほか、油っこいものや甘いもの、刺激物を摂りすぎることで消化を担う「脾」がバランスを崩してしまうことで起こります。

また、脾臓には食べたものからエネルギーを作るという働きがあり、脾臓が弱ってしまうとエネルギーをしっかり作れなくなるため、メンタルや意思力が弱くなったり、悩み事を抱えやすくなってしまうと言われています。さらに自然治癒力が弱くなってしまい、頬のたるみや頬骨が張るといった不調が出てくるとも言われています。また首が痒い、鼻や首にニキビができる場合は消化に時間がかかるものを食べすぎていないか見直しましょう。

一方で脾臓が弱っている時は甘みを摂ると良いと言われています。ただし脾臓の弱っている時は砂糖の甘さではなく、自然由来の甘みを摂りましょう。自然由来の甘みには、サツマイモ、栗、かぼちゃ、根菜といった食べ物がおすすめです。特に脾臓の疲れは唇に出ると言われており、唇の皮がむける、口角炎、口内炎ができやすい場合は、自然由来の甘みによって養生していきましょう。

お顔の左側に出る吹出物は肝臓

肝臓に疲れがある場合、顔の左側や目元に症状が出やすいと言われています。目元は、これは肝臓の経絡が目を開くという仕組みを担っており、肝臓が弱ってしまうと目力がなくなると言われています。

皮脂によって、こめかみや額などに出る吹き出物や肌荒れは「肝」と呼ばれる領域の不調にあたります。「肝」といっても、西洋医学の肝臓を指しているわけではなく、エネルギーや血液などを作って蓄える働きを担う領域のことです。「肝」の働きが悪くなる原因は、睡眠不足やストレス、気血の滞りにあります。

因みに肝臓は、血液を綺麗にして解毒する大切な働きがあり、顔の左側や目元にトラブルが多い人の場合、肝臓が疲労状態になっていると考えられます。また目の下のクマや目元が痙攣するといった症状も肝臓が疲れているサインだと言われています。さらに肝臓が疲れている時のメンタルになると、些細なことでもキレやすくなったり、イライラしやすくなったりします。

この肝臓はリラックスが好む臓器だと言われており、最初に取り組んで欲しいのは時間にゆとりを持った生活を送るように心がけることです。それから食事では、糖質の摂り過ぎに気をつけたり、お酒が大好きな人も肝臓が元気な状態を取り戻すまでは控えた方が良いでしょう。

さらに東洋医学では、肝臓が弱っている時は酸っぱい食べ物は肝臓を労わってくれるためおすすめです。例えば柑橘類やお酢が挙げられます。肝臓の不調に心当たりがあるという方は酸味を意識的に取ってみてください。

額の吹き出物は睡眠不足

また、額に対応する「心」は、精神や脳、心臓などと密接に関係しています。感情や意識のコントロール、全身に血液を巡らせる働きを担っています。睡眠不足や浅い眠りによって心が乱れると、額の肌トラブルが起きやすくなります。

東洋医学でいう心とは心臓そのもとではなく、主に血流の問題だと考えます。つまり心臓そのものが弱っているというより血管とか血流の状態が良くないことを表します。血流に問題のある人の場合、おでこや頭皮に不調が出やすいと言われています。具体的にはおでこに吹出物が出たり、頭皮が痒い症状が出たりします。

そして心臓が不調であれば血流の悪さによって睡眠がうまく取れなくなったり、プレッシャーの影響でメンタルに不調が出たりします。そのためおでこや頭皮に不調が出ていることに気づいたら無理し過ぎていないか自分の生活を見直しましょう。

一方で心臓が弱っている時は、舌に症状が現れやすいと言われています。例えば舌に亀裂が入っている、舌にニキビや吹き出物ができやすくなったり、舌が赤くなったりといった症状が出ている時は心臓の不調の可能性があると言われています。

また、顔の周りだけ血流が良くなることで舌の不調やのぼせといった不調が出てくることがあります。顔にだけ汗をかいて熱い感じしても、特に足先は冷えて冷たくなっていることがよくあります。このような状態は血液の循環が悪くなっている証拠であり、心臓の不調だと考えられます。

心臓をケアするためには苦みのある食べ物が良いと言われています。例えばピーマンやゴーヤといった夏野菜、緑茶や抹茶といった飲み物も心臓をケアする飲み物と言われています。

頬のカサつきは免疫力低下

頬のカサつきは「肺」と呼ばれる領域の不調にあたります。呼吸機能、必要な水分を皮膚に巡らせる、毛穴の開閉、発汗などを通じて体温調節を行うなど、皮膚のバリア機能や免疫力にも関係しています。肺の機能が弱まると、頬が熱を持って赤くなったり、妙に白くカサついているように感じることが多いです。

肺のトラブルはお顔の右側に出やすいと言われています。因みに肺というと呼吸器のイメージが強いですが、肺が不調になってくると呼吸が浅くなり、そのためリンパの巡りが悪くなると言われています。またメンタル面では悲しみを強く感じるようになってしまい、物事に対して悲観的になったりすると言われています。これらは鼻水や鼻詰まりといったトラブルにも繋がると考えられています。特に風邪を引いたわけでもないのに鼻が詰まる時は、肺が弱っている可能性があります。

そのような時は辛い食べ物がおすすめで、生姜、大根おろし、ネギ、シソといったソフトな辛みがある食べ物がおすすめです。辛すぎる食べ物は体にとって負担になるため、日頃はできるだけ摂らないようにしましょう。

東洋医学で診る「内臓のアンチエイジング」

内臓の老化速度には個人差があり、その理由は多岐に渡ります。例えば生活習慣、健康的な食生活、定期的な運動、十分な睡眠、ストレスの適切な管理には内臓の健康を維持し老化を遅らせることが知られています。

一方で紫外線などの環境ストレスは体内での酸化ストレスを増加させ、内臓の老化を加速させる可能性があり、高カロリー、高脂肪、高塩分の食事は肥満や高血圧などの代謝疾患のリスクを高め、これが内臓の老化を早める原因となります。

東洋医学では気血の流れが滞ることが内臓の機能低下や老化につながる と考えられています。気血の不足や停滞は、内臓組織への栄養供給や代謝機能の低下を引き起こし、内臓の老化を早めるとされています。東洋医学における内蔵機能の活性化に関する研究は多岐にわりますが、肥満関連遺伝子と東洋医学的体質の関係に関する研究があります。

この研究では肥満に関連する遺伝子と東洋医学的体質との関連性を調査し、遺伝子の変異を分析、体質アンケートを通じて体質を評価しています。その結果は胃熱になりやすい遺伝子があり、この遺伝子は BMIが高い傾向にあり、一方で脾虚になりやすい遺伝子もありました。この遺伝子はBMIが低い傾向にありました。これにより個々の体質に合わせた肥満予防のための栄養指導が可能になることが示唆されています。

一方で、子午流注に基づく内蔵の活性化時間帯に関する研究があります。東洋医学のきの流れの1つである子午流注は、1日24時間を区切りそれぞれの時間帯に対応する内臓が活発になるという東洋医学の概念です。

この研究では正しい活性化時間帯を知ることで体内のエネルギーの流れをサポートし、健康やバランスに役立つことを探求しました。その結果は正しい時間帯に内臓を活性化させることで体内のエネルギーの流れがサポートされ、健康維持に寄与することが期待できるものでした。

これらの研究は、東洋医学の理論が現代の健康管理にどのように応用されているかを示しており、ここの体質や生活リズムに合わせた健康法の重要性を強調しています。また遺伝的要因と体質の関連性を理解することでよりパーソナライズされた健康管理が可能になることを示しています。

内蔵の老化を遅らせるための食生活

内蔵の老化を遅らせるための食生活には、栄養バランスを考慮した食事が不可欠です。抗酸化物質を豊富に含む食品の摂取、抗酸化物質は体内で生成される活性酸素を無化し、細胞の酸化を防ぐ役割を果たします。ビタミンCやビタミンE、セレン、ポリフェノールなどが該当し、これらを多く含む食品を積極的に摂取することが推奨されます。例えば ブルーベリーやトマト、緑茶、ナッツ類が上げられます。

また食物繊維を多く含む食品の摂取も大事です。食物繊維は消化器官の健康を維持し、便通を良好に保つ効果があります。全粒穀物、豆類、野菜、果物などに多く含まれており、これらの食品を日常的に摂取することで腸内環境を整え 内臓の老化を送らせることができます。

また咀嚼を意識した食事食物をよく咀嚼することは唾液の分泌を促し、消化酵素の働きを助けます。これにより食物の消化が効率的に行われ、内臓への負担が軽減されます。またゆっくりと食事をすることで満腹中枢が刺激され、過食を防ぐことができます。

一方で塩分、糖分、脂肪の摂取を控えることも大事です。過剰な塩分や糖分、脂肪の摂取は、高血圧や糖尿病、肥満などのリスクを高め、これらは内臓の老化を加速させる要因となります。

内臓脂肪と体内炎症

内臓脂肪は健康に良くないというのは健康診断等でよく聞かれ、実際に糖尿病、高血圧、がん、動脈硬化、脳卒中、心臓病、認知症、脂質異常症、骨粗鬆症などあらゆる病気のリクスになります。さらには、様々な研究で内臓脂肪が体内の炎症を引き起こす大きな原因であると示唆されています。

一般的に体に蓄えられる脂肪として、皮下脂肪と内臓脂肪があります。皮下脂肪は筋肉と皮膚の間に付き、おしりや太ももに付きやすい脂肪です。一方で内臓脂肪は、臓器の周りに付く脂肪で、内臓の位置を固定する役割もあります。

この内臓脂肪は皮下脂肪より活性度か高いため、様々な物質を分泌して体中に影響を与えます。このように脂肪から様々な物質を分泌することを総称して「アディポサイトカイン」といい、この物質により体の臓器に働きかけて影響を与えています。

重要なのが痩せている人、太っている人は、どんなアディポサイトカインが多く分泌されるのかが違うということが分かってきたことです。太っている人の脂肪組織では、炎症を引き起こすアディポサイトカインが増えます。

一方では炎症を抑えるアディポサイトカインが分泌され、有名な物質として「アディポネクチン」があります。アディポネクチンは炎症を抑えたり、血糖値を下げる、血管を広げて血圧を下げる、細胞壁を修復して動脈硬化を抑えるなどの働きがありますが、内臓脂肪がたくさんついているとこれらの働きを阻害することが明らかになっています。

また、この内臓脂肪は「レプチン」という食欲を抑制するホルモンも働きも阻害します。結果的に、満腹感がなくなり、ますます食べて内臓脂肪が付くという悪循環になってしまいます。

アディポネクチンを増やす食べ物

アディポネクチンが一番分泌されるのは、内臓脂肪のレベルが標準程度に抑えられている状態です。つまり内臓脂肪がなさすぎても、ありすぎてもアディポネクチンの分泌は減ってしまうことが分かっています。

目安としては BMI22程度が病気になりにくい体質とされているため、このくらいを目安にすると良いでしょう。実は内臓脂肪は、適正な量であれば内臓のクッション材や保温機能、余ったエネルギーを貯蔵する働きを持っています。さらに肥満抑制の役割を持つレプチンも内臓脂肪から出るようになっています。

ただし、内臓脂肪が肥大してしまうと、悪玉のアディポネクチンが大量に発生し、これが善玉アディポネクチンと真逆な働きをして糖尿病、動脈硬化、肥満を引き起こす炎症の元になってしまいます。

コーヒー

実際に日本人を対象とした研究でも、コーヒーを1日に4 カップ程度、800ccの消費がアディポネクチン濃度20%も血中濃度が高くなったという結果になっています。また名古屋大学が行った研究内容でも、35歳から60歳の男女3300名を対象に、コーヒーの摂取量とアディポネクチン濃度を測定した結果、コーヒーを1日4杯以上飲む人が最もアディポネクチン濃度が高いということが分かっています。

ちなみにカフェインレスでも効果があるのかは、肥満の人がコーヒーを飲むとアディポネクチンが増えるかという研究(ハーバード大学)で、カフェイン入りのコーヒー群、カフェインレスのコーヒー群、コーヒーを飲まない群の3つに分けて調査が行われています。この研究ではカフェインレスでもアディポネクチンに上昇が見られていたため、どちらでもアディポネクチンを増やす効果があると考えられます。

もち麦、大麦、玄米

アディポネクチンを増やす要素として食物繊維が大きく関わっており、福井県下の16の糖尿病専門施設に通院中の2型糖尿病の患者4402人を対象とした研究では、男女ともに食物繊維の摂取量が増加するごとに、ヘモグロビンA1cの値は改善し、BMIの低下、アディポネクチンは上昇するという結果になっています。

なぜ野菜ではなく、大麦やもち麦、玄米が良いのかは、さらに関わってくるのがマグネシウムです。マグネシウムもアディポネクチンを増やす大切な要素になっており、確かマグネシウムは600種類くらいのホルモンに関係しているため、アディポネクチンもその中の1つになります。

この2つを効率よく摂取できるのがもち麦、大麦、玄米です。大麦やもち麦に含まれる発酵性食物繊維のβグルカンには、アディポネクチンを増やすことが分かっています。主食でしっかり食物繊維とマグネシウムも摂れ、ビタミンBも豊富です。特にもち麦は血糖値も上げにくく、食物繊維もマグネシウムの含有量も群を抜いており、主食に混ぜるだけで効果的にアディポネクチンを増やすことができます。

トマトジュース

20から30歳の女性をターゲットにした研究では、トマトジュースの摂取によって体重、体脂肪、腹囲、BMI、コレステロールを有意に低下させ、アディポネクチンが増加、一方で炎症性アディポネクチンを減少させる結果になっています。ちなみにトマトジュースにリンゴ酢、蜂蜜、オリーブオイルを加えるとリコピンの吸収率が上がり、より効果が高まります。

青魚

青魚といえば、オメガ3脂肪酸が豊富で、それがアディポネクチンを増やすことが分かっています。実際にハーバード大学公衆衛生学部の研究でも、オリーブオイル、ひまわり油などを摂取させたグループと魚の油のサプリを摂取したグループでは、魚の油を摂取したグループでアディポネクチンレベルが増加したことが分かっています。

脂質は控えた方が良いと思うかもしれませんが、低脂質・高炭水化物食を摂取したグループと高脂質食を摂取したグループの血中アディポネクチンの量を測定したところ、低脂質・高炭水化物食を食べていたグループの方が血中アディポネクチンの量が、高脂質食のグループよりも低くなるという結果になっています。やっぱり甘いものの食べすぎや炭水化物の食べすぎは寿命を縮めてしまうことになります。

そして、普通の魚を食べることでもアディポネクチンが増えることも分かっており、1日80gの魚、アジ、イワシ、サバ、サンマのいずれかの青魚を調理法を指定せず、昼食に2週間摂取させた実験があります。この食事以外の習慣は何も変えず、その他のことに関してはいつも通りの生活を送ってもらった結果、アディポネクチンが上昇するという結果に なっています。

ただし実験から2週間が経つと元の状態に戻ってしまうことも分かっているため、魚は定期的に食べた方が良いことが分かっています。この他にも、大豆製品、海藻類もアディポネクチンを増やす効果があると言われています。

内臓を冷やす生活習慣

生野菜中心の食生活

必要な栄養素を摂りつつ、健康的に痩せるためにカロリーの低いサラダだけを食べている方は、内臓を冷やしている可能性があります。特にトマト、レタス、キュウリ、ナスといった夏野菜や南国で取れる野菜や果物は、水分が多いなど体を冷やす作用があると言われています。

また、生野菜だけという過度な食事制限もストレスとなって自立神経の乱れにつながってしまいます。自律神経が乱れることによって血流なども乱れることから内臓に適切な熱が運ばれなくなり、内臓が冷えてしまいます。ダイエットを試しても効果がないと思われる方は、内臓が冷えて基礎代謝が低い可能性があります。その場合は、基礎代謝でエネルギーを消費できず、むしろエネルギーを貯めやすい体質になっている可能性が高いです。

ただし、生野菜を全く食べるなということではありません。水溶性のビタミンCや消化酵素は熱で壊れやすいため、これらの栄養素を含む野菜はできるだけ生のまま食べた方が栄養を効率的に吸収できます。一方、体内でビタミンAに変わるβカロテンやビタミンEなどは油と一緒に摂取することで栄養素の吸収率がアップします。人参やごぼう、芋類などは体を温める力が備わっており、加熱調理向きの食材です。生野菜を大量に食べるのではなく、温野菜にしたり、スープにして食べたりすることで内臓を温め、基礎代謝を向上させることが大切です。

靴下の重ね履き

足が冷たくて眠れないために靴下を重ねて履いたり、タイツを履くなどして防寒対策をしている人も多いと思います。実はこの習慣2つの原因から内臓を冷やししまいます。

1つ目の原因は、靴下を重ねたり、タイツの上から靴下をはくことで足を締めつけてしまうことです。血管が圧迫されて足先から下半身にかけて血液の流れが悪くなってしまい、体全体の血行も悪くなって内臓の温度が下がってしまいます。

もう1つの原因は静電気です。化学繊維でできている靴下を重ねると、その間で摩擦が生じて静電気が発生します。この静電気が自律神経に悪影響を及ぼす可能性があると言われています。

静電気については科学的根拠がありませんが、少なくとも足先の血行が悪くなる靴下やタイツの重ね着には要注意です。どうしても足先が寒くて眠れない時 は、サイズ感の緩い靴下を選んで血管を圧迫しないようにしましょう。

肌荒れと腸内環境

皮膚のトラブルといえば、吹き出物や湿疹などの皮膚炎ですが、炎症を止める食事も是非心がけましょう。肌荒れ改善のために積極的に摂取したいのが乳酸菌です。なぜなら乳酸菌が働いて腸の状態が改善すると、肌の炎症が収まることが多いからです。腸の状態は肌の状態と密接に結びついており、腸には全身の免疫細胞の60%が集まっていることから、腸内環境が改善されることでアトピー性皮膚炎などのアレルギー症状の改善も期待できます。

乳酸菌といえばヨーグルトや乳酸菌飲料をイメージしますが、特におすすめの発酵食品が味噌です。味噌には乳酸菌の他ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富に含まれています。またメラノイジンという抗酸化成分は、腸内で乳酸菌を増やす働きがあり、腸内環境が改善されて肌にも良い効果が期待できます。味噌の他にもぬか漬けにも乳酸菌が含まれていますし、納豆菌は腸内で乳酸菌を増やす働きがあります。

また、腸内環境を整える栄養素が食物繊維ですが、食物繊維の中でも不溶性食物繊維ではなく水溶性食物繊維を摂取するようにしましょう。水溶性食物繊維は海藻類や玄米、もち麦などに多く含まれ、便秘改善に効果的で腸内で善玉菌を育ててくれる働きがあります。さらにアレルギー症状を抑える効果で注目されているビタミンDは免疫機能を高めてくれるほか、腸のバリア機能を高める働きも期待できます。ビタミンDは、イワシやいくら、鮭、にしん、キノコ類などから摂取できます。

お腹と五臓の関係

東洋医学では、お腹の反応から五臓(肝・心・脾・肺・腎)の不調を見つける方法(腹診)もあります。不調を訴える方のお腹は、押すと痛みを伴ったり、硬くなっています。

このように東洋医学では、顔色や肌ツヤ、歩く姿、座る姿などから不調を診断することを「望診」といいます。経絡に流れている気血は全て顔を通っているので、お顔を見ることで「五臓」などの状態が分かります。

また腹部には、様々な体質を反映する所見が現れるため、腹部の緊張の状態、どこに圧痛や抵抗感があるかなどを診ることができます。そして不調のある部分に直接治療を施すことはせず、全身のバランスを考えならがらケアしくため、脈や舌、患者さんのお話しを傾聴して、寄り添うことで、より適切なケアができると考えます。

肌トラブル3つの根本原因

肌のトラブルには様々な症状があり、その根本原因としてストレス、ホルモンバランスの乱れ、胃腸トラブルがあります。これら3つの原因が複雑に絡みあって肌心体のバランスが崩れて肌トラブルへと繋がります。

特に現代人は食べ過ぎによる内臓の疲れが肌細胞への影響が大きくなっています。栄養バランスが悪い、体の疲れ、ストレスなど肌トラブルの原因は様々ですが、正確に言えば「細胞の異常や劣化」によって起こります。そのため体の細胞を正常な状態に保つこと、弱った体を元に戻すことが大切です。内臓の疲れを取り、機能を高め、体を細胞レベルで修復し、心身の不調や病気を防ぐためには「空腹時間」をつくることが大切です。

胃腸や肝臓は食べたものを何時間もかけて消化しますが、数時間ごとに食べてしまうと、ひっきりなしに食べ物が運ばれ内臓は休みなく働き、疲弊してしまいます。その結果、内臓の働きが低下、老廃物を排出できない、免疫力が低下するなどにつながります。睡眠時間を含めた食べない時間を16時間以上つくることで、内臓を休ませることでこれらの問題が解決されやすくなります。

また、空腹によって筋肉や肝臓に蓄えられたグリコーゲンが消費されるようになり、結果として脂肪が分解されるようになります。さらに空腹の時間が長くなれば、体内の古くなった細胞内のミトコンドリアが分解され、体の中の不要な老廃物が一掃され、体の機能や器官が活性化されて病気になりにくい体を保つことができます(オートファジーの働き)。

そして、ストレスはホルモンバランスに最も悪影響を及ぼし、ホルモンバランスが乱れる原因となります。また慢性便秘や下痢、消化不良などの胃腸トラブルを引き起こします。

このような不調に対してホルモンバランスを整えることができるのが美容鍼灸です。美容鍼灸は体の内側に働きかけることができるため、肌トラブルを防ぐ体質づくりができます。そして東洋医学の中には「美肌になるための理論」などが沢山あります。

東洋医学的体質診断で身体の状態を把握して、肌の不調の原因を探りながら肌の状態を整えることができます。

肌トラブルは気・血・水の乱れ

東洋医学の基本的な考え方は、身体や肌の不調を心身のバランスが崩れた状態として診ることにあります。特に美容鍼灸で知っておきたい考え方が気・血・水です。

「気」は、体の正常な働きに必要なエネルギー源です。「血」は血液によって運ばれる栄養分です。「水」は血液以外の全ての体液です。この気・血・水の3つの要素がバランスよく全身を巡っている状態を健康と考えます。つまり気・血・水のバランスに異常が起こると肌トラブルが生じると考えます。

| 異常 | 主な症状 | 肌への影響 | |

| 気(生命エネルギー) | 気虚(エネルギーが不足した状態) | だるさ、疲労感、やる気が起きないなど。 | 気はモノを引き上げる力があるため、気の不足は、肌のたるみを引き起こします。 |

| 気滞(エネルギーが滞った状態) | イライラ、不安、落ち込む、月経前症候群など。 | 気の流れは、肌に栄養を運ぶ血の流れに影響するため、肌に栄養が届かなくなると、吹き出物ができやすくなります。 | |

| 血(酸素や栄養を与える) | 瘀血(血の流れが滞った状態) | 情緒不安定、強い月経痛、冷え症など。 | ニキビやクマ、目の周りのシミなど、あらゆる肌トラブルの原因になります。 |

| 血虚(血が不足した状態) | 不眠、集中力の低下、貧血、月経血が少ないなど。 | 血が足りなくなると、肌に栄養を運べなくなるため、肌が乾燥し、湿疹もできやすくなります。また髪がパサパサになります。 | |

| 水(血液以外の水分) | 水毒(水分が過剰な状態) | めまい、吐気、むくみ、雨の日の頭痛や不調など。 | 体がむくむだけでなく、肌の代謝も悪くなります。 |

このように気・血・水の3つのバランスが取れていないと、健康な美肌にはなれません。体質改善によって肌質も改善すること、乱れた生活を見直して、低下した内蔵機能を高めること、不足している気血を養い、体内から肌に潤いを与えることで、必ず美肌になることができます。

美容鍼灸で気・血・水を整える

鍼灸施術は、ホルモン分泌の乱れが原因となって生じる不妊症、生理不順、更年期障害などの婦人科系疾患などに効果が期待でき、世界保健機関(WHO)より、その効果は公式に認められています。

鍼灸によって自律神経を整えることで、血流が改善され、生殖器官への血行不良も改善されるようになります。生殖器官の働きが改善されれば、ホルモンの働きも正常な状態に戻り、ホルモンバランスが安定するようになります。また自律神経機能を整えることで、身体の免疫力を高めることもできます。

【本コラムの監修】

・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。