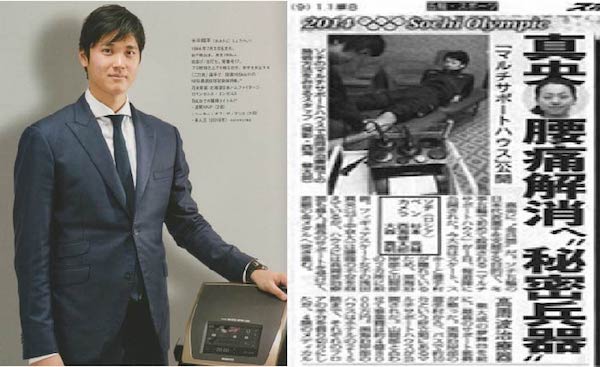

当院導入の『PHYSIO RADIO STM MH2』は、ソチオリンピックで日本選手団の治療ブースで正式に採用された、次世代を担う最新の施術機器です。JIIS(国立スポーツ科学センター)でも採用され、プロのアスリートの治療器として活躍しています。

筋肉や脂肪層まで奥深く届くラジオ波(0.3~0.5MHz)という高周波によって、体内の水分や細胞分子などを振動させてジュール熱(摩擦熱)を発生させます。これによって身体の奥深くから温度を上昇させることで代謝が活性化し、身体全体の温度を上昇させます。

ラジオ波は美容業界などでは、主に女性向けに、脂肪を燃やして痩せる目的で幅広く使われています。また痛みや怪我の予防などにも応用されており、プロ野球選手の大谷翔平が使用するなど、プロスポーツ選手の多くが愛用しています。

ラジオスティムが注目されるきっかけになったのは、ソチオリンピックで、日本選手団の治療・メンテナンスに採用され、浅田真央選手も腰痛を治すために使ったことです。特にスポーツ分野で高い評価を受けており、ロンドンオリンピックでも現地でも使用され、高い治療実績をあげています。

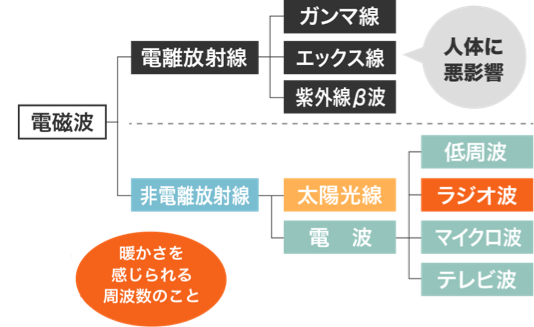

ラジオ波とは

医学分野で利用されているラジオ波は、AMラジオなどの周波数(300kHz~6MHz)に近い高周波のことです。身体に有害と言われているのは、ガンマ線・エックス線・紫外線β波の電離放射線です。ラジオ波は、医療分野でも広く使用されているもので、人体に影響はありません。

この高周波温熱により、手技では届かない体の深部の頑固な張りやコリ、痛みといった筋緊張を効率よく施術、改善することができます。リンパドレナージュに深部まで届く温熱効果が加わることで、今までにない心地よさを体感いただけることと思います。

また、高周波(ラジオ波)の特徴として身体の抵抗の高いところ、いわゆるコリや古傷などの痛みや負担のかかっているところに、より熱が発生するという特徴を活かすことでき、より一層効果が高まります。

ラジオ波のメカニズムと効果

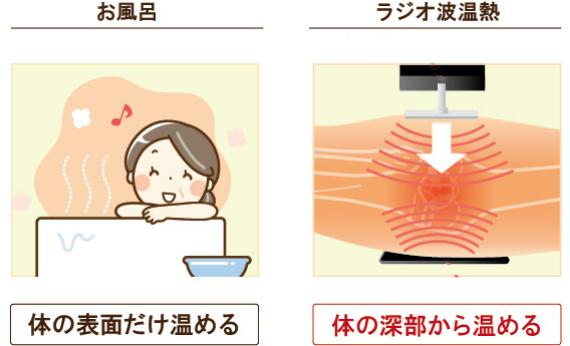

ラジオ波は、体を温める入浴などとは異なり、体深部から発生する「ジュール熱」という摩擦熱によって体全体の温度を内側から上げることができます。この熱によって、代謝が活性化し、手技では届かない体の奥深くのコリや痛みも効率よく改善することができます。

特に硬くなった関節や厚い筋肉、脂肪の層の奥深くまで届く熱の作用によって動きやすく柔軟になるため、深部の頑固な張りやコリといった筋緊張や痛みを効率よく改善することができます。また痛みのセンサーとなる器官や神経をコントロールして直接痛みを取る作用もあり、施術直後から効果を実感できます。

特に、スポーツ障害の治療に関して高い効果を発揮していますが、もう一つの重要なメカニズムがヒートショックプロテイン(HSP)です。

HSPは、傷ついた部分を直してくれる万能なたんぱく質と言われており、ラジオ波を使うことで、痛みを取り除く即効性と、損傷の回復、他にも疲労回復や故障の予防に作用します。施術後の筋肉のパフォーマンスの向上・耐久性の向上により、全力でプレーした時の筋肉の損傷予防に効果を発揮します。

ラジオ波の期待できる効果

- 除痛の即効性

- ケガの予防

- 治療期間の短縮

スポーツ障害での利用例

- テニス、ゴルフ肘

- 肉離れ

- 半月板損傷

- ランナー膝

- 靭帯損傷、ねんざ

- アキレス腱炎

- 足底腱膜炎

ラジオ波(インディバ、ラジオスティム)の特長は、深部加温により組織細胞から発せられた熱の保温時間が長いという点にあります。その間に体内では血行が促進され体質改善が行われている状態になります。この働きは美容面での痩身、美肌、アンチエイジングだけではなく、冷え性や自律神経の改善も期待できます。

深部加温トリートメント

高周波は体内の細胞振動により深部に熱を発生させる深部加温トリートメントができます。外から熱を加える、お風呂、岩盤浴、よもぎ蒸しなどとは違い、体内深部から温めることができます。

体内深部の温度向上により、新陳代謝の促進、ストレス緩和、免疫力向上、冷え、むくみ、疲労、肩こり、更年期症状などあらゆる悩みに効果があり、更には高い痩身効果、美容効果、疲労回復などあらゆる不調を改善へと導き、かつ深部から血流をあげることで万病を防ぎ、高いアンチエイジング効果が期待できます。

- 新陳代謝の促進

- 血流・リンパ循環の改善 (むくみ・セルライト)

- 自律神経(交感・副交感神経)への作用

- ホルモンバランスの乱れを整える

- 交感神経の緊張緩和(ストレス軽減)

- 免疫力向上(体温が1℃上昇すると免疫力は5~6倍アップ)

- 生活習慣病の予防

- 基礎代謝向上(体温が1℃上昇すると代謝は12%アップ)

- 深部体温上昇

- 痩身効果

- 美肌効果

- 疲労回復

- 冷え性改善

- 更年期症状の軽減

- リラクゼーション効果

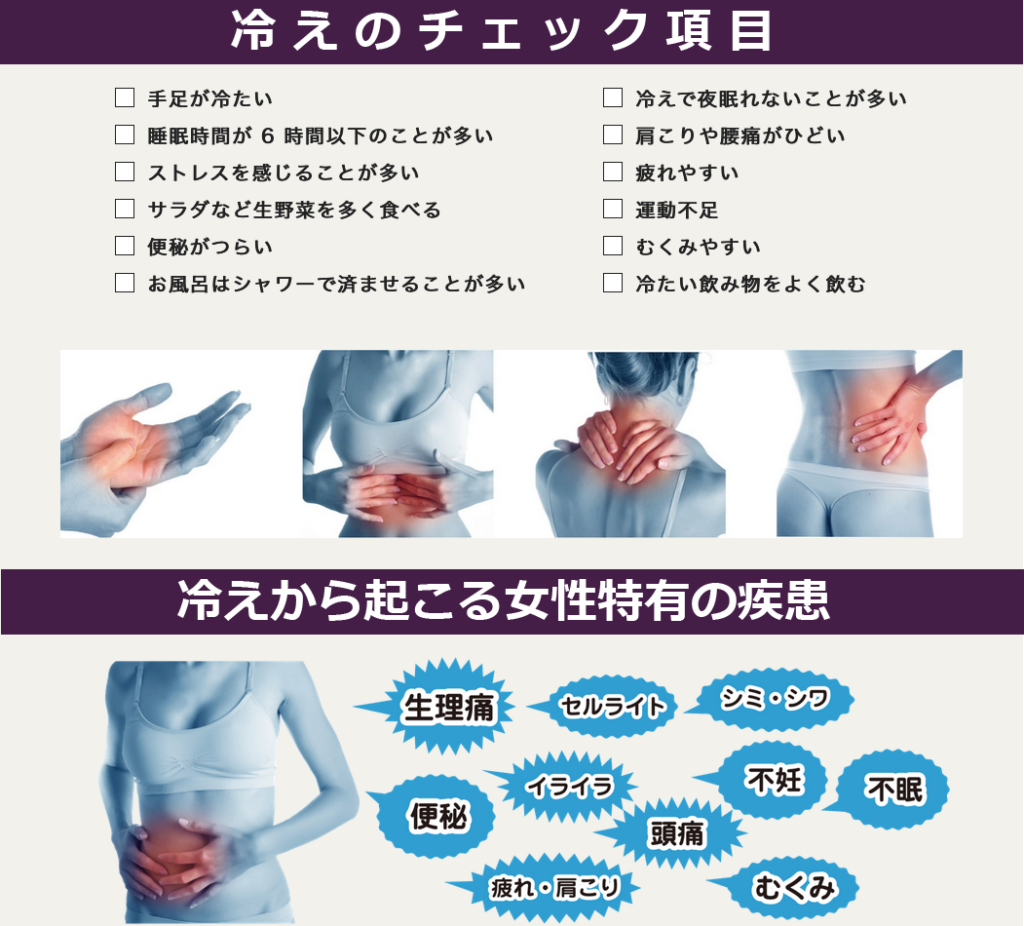

このように高周波温熱の施術は、婦人科疾患(冷えや便秘、肩こり、腰痛、不眠、生理不順、肥満など)に対しても非常に有効的です。体の深部加温を行い、血流やリンパの流れを良くすることで、人が本来持つ健康で美しい身体へと導くことができます。

高周波温熱による施術は、身体を温めながらリンパドレナージュを行うことができるため、まるで温かい手でオールハンドの施術を受けている様な気持ち良さを体感して頂けます。

不定愁訴を引き起こす「冷え症」

多くの方が「生まれつき冷え性体質なんです」とおっしゃられ、半ば冷え性については諦められているかもしれません。しかし冷えは生活習慣などが原因です。食生活の乱れ、疲労や睡眠不足、ストレスなどで自律神経系が乱れると、本来私たちの体に備わる体温調整機能が正常に働かなくなり、手足への血流が抑制されてしまいます。これが「冷え症」の原因になります。

「冷えは万病のもと」と言われているように、冷えは様々な不調の原因となります。また成人女性の半数以上は「冷え症」に悩んでいると言われています。女性の体が冷えやすい原因は、男性に比べて熱を作り出すため(基礎代謝)の筋肉が少なく、さらに女性は排卵や月経の周期があるため、男性よりもホルモンの分泌が複雑になっているからです。

また、冷えは首肩こり、腰痛、動機、めまい、イライラ、頭痛、不眠、たるさ、免疫力の低下、アレルギー疾患、胃腸疾患など、人によって様々な自覚症状となる不定愁訴を引き起こす可能性があります。私は生まれつき冷え性だからとあきらめず、冷えの改善に取り組みましょう。

さらに体の冷えは、ストレスや不規則な生活による自律神経の乱れからも起こります。不規則な生活をすると、身体の器官が正常に働くために機能する自律神経が乱れます。この自律神経は、交感神経と副交感神経で成り立っていますが、適切に切り替えられず、交感神経が常に働いてしまった場合、血管が常に収縮してしまいます。その結果、血行不良となって、冷え性になってしまうのです。

血液には酸素、栄養、老廃物を運ぶ役割や、生み出されるエネルギー(体熱)を全身に運び、体を温める役割があります。まずは血液循環を図るためにも自律神経の働きを整えることが大切になります。また自律神経はホルモン分泌の影響を受けやすい特徴があります。そのため生理前や更年期などでホルモン分泌が不安定になると自律神経が乱れて冷えやすくなります。

高周波(ラジオ波)の特長は、深部加温により組織細胞から発せられた熱の保温時間が長いという点にあります。その間に体内では血行が促進され体質改善が行われている状態になります。この働きは冷え性や自律神経の改善も期待できます。

【本コラムの監修】

・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。