1日の自分の生活を体が持っている本来のリズムが「体内時計」であり、そのリズムに合わせた生活に心掛けることで美容・健康に多くのメリットがあります。この「体内時計」のメカニズムを発見した科学者に2017年にノーベル賞が授与されていますが、東洋医学では1日24時間を12に分け、2時間ごとに活発に動く臓器が当てはめられています。人の生理機能と自然のリズムをうまく考えた時間治療学とも言えます。

ただし、この時間は季節によっても時間が異なり、その影響で体内時計も揺れ動きます。元々は日の出日の入りが作る光リズムであり、数字としての時間ではありませんでした。そのため厳密に守ることより、自分のリズムを見つける目安としてください。24時間で体内が何をしているのかを知ることで心と身体に負担なく生活ができます。忙しい方にこそ知って頂き、賢く取り入れて見てください。

| ⏰5時~7時 | 朝にコップ一杯の水を飲むことで、腸の蠕動運動を促進して便通を良くすることができます。 | 大腸の排毒時間です。皮膚は腸の鏡と言われ、大腸の環境は肌の状態に大きく影響します。現代医学でも腸内環境の良し悪しが免疫力を左右し、アレルギーやアトピーなどと深い関係があります。 |

| ⏰ 7時~9時、9時〜11時 | 1日の中で食事をするのに最も適した時間と言われています。 体内時計には主時計と抹消時計があり、朝ごはんを食べることで、抹消時計がリセットされてズレを防止することができます。 | 消化器の時間(胃と脾)であり、小腸が活躍する時で、栄養をしっかり吸収してくれます。 また自律神経が副交感神経から交感神経に切り替わるタイミングです。また9時から11時は、気や血を動かす運化の時間(運動と集中)です。 |

| ⏰11時~13時 | 記憶や想像することに最も適した時間です。感覚が研ぎ澄まされる時間のため、分析力、創造力を最大に発揮できます。 | 心の時間で、全身に血流を送るだけではなく、精神の働きにも大きく関わります。全身器官の働きが最も良くなる時間のため、効率よく仕事などをすることができます。 |

| ⏰13時~15時 | 昼寝や休息を取ると、体の陰陽の転換や栄養吸収をスムーズにでき午後からの活力を生み出してくれます。 | 小腸の時間で、栄養吸収に適した時間です。また一日の中で2番目に疲れが来る時間です。効率的な仕事よりも休憩的な仕事をしましょう。 |

| ⏰15時~17時 | 慢性病の予防に意識して背骨のストレッチやマッサージをしましょう。 | 膀胱の時間で、膀胱経が活性化します。慢性病の改善に活用される兪穴(ツボ)は、ほとんどが膀胱経上(背骨に添った場所)にあります。 |

| ⏰17時~19時 | 昼の陽から夜の陰に切り替わる時間で、所謂交感神経から副交感神経へ切り替わる時間です。この時間までに仕事は切り上げましょう。 | 腎の時間です。腎は腎臓だけでなく、生命力を意味しています。一日の中で最も疲れる時間で、体力が消耗します。 |

| ⏰19時~21時 | 情緒が不安定になる時間のため、リラックスを心がけましょう。また夕食は就寝3時間前までに終わらせましょう。 | 心包の時間です。心包は外から悪いものが入らないように心を最適な状態に保っています。 また記憶力が増す時間です。ここで覚えて朝を迎えると記憶が整理されて定着します。 |

| ⏰21時~23時 | リラックスして消化器官を休ませましょう。本来であれば眠っている時間です。夜の食事が遅く、食べ過ぎや消化不良になると、胃腸が弱り、血流が生み出せなくなります。 | 三焦の時間で、免疫系統の排毒時間の始まりです。この時間から白血球量が増加し始めて、老廃物の排毒が始まり、体温が下がり始めます。 |

| ⏰23時~1時 | 23時までに寝ると心と体に絶大な効果が生まれます。この時間に活動し、睡眠不足になると翌朝の自立神経が乱れることが研究でも明らかになっています。 | 胆の時間です。大部分の体の器官の働きが弱まります。特に肝臓は体内の毒素を取り除く働きを担いますが、排毒は熟睡中でないと起こりません。 |

| ⏰1時~3時 | 血流にとって最も大切な時間です。肝臓が疲労物質の分解を高めてくれるため、 | 肝の時間です。胆の排毒が終わり3時頃になってすべての器官が寝始めてくれる時間です。 |

| ⏰3時~5時 | 最も大切な時間は朝一です。 | 肺の排毒時間です。東洋医学ではこの時間が全ての始まりです。全身にある気血のエネルギーの通り道である経絡は肺に集まり、肺から始まります。 |

体内時計を知ることで体調や思考が上手くまわります。

最も大切な時間は朝一

朝一をバタバタと始めてしまうと自律神経が乱れる原因になります。さらにその影響は1日中続き、1日が台無しになってしまうことがあります。自律神経が乱れると、不安や緊張が高まったり、朝起きられない、夜眠れない、吐き気、全身のだるさ、疲れがとれない、肩こり、頭痛、動悸など、様々な辛い症状に繋がります。

例えば、朝起きて余裕を持ってゆっくり出勤準備をすることが、自律神経が最高の状態で1日を始めることができます。そしてその最高の状態のまま1日を過ごすことができます。つまり毎日のスタートが良ければ、日中のパフォーマンスを最高にすることができるのです。

自律神経は、自分の意思では動かせない心臓や血の流れなどの動きを司る神経のことですが、24時間働き休むことはありません。自律神経には、昼間アクティブに働く交感神経と、夜に働いて体を休ませる副交感神経があります。この2つがバランスを保つことで、私たちの健康的な活動を営むことができます。このバランスを整えるためには、朝の時間が大変重要です。

この2つのバランスを整えるためには、朝の過ごし方が大変重要になります。なぜなら、朝は自律神経が副交感神経に切り替わるタイミングだからです。朝の過ごし方でつくられた自律神経の状態は長く持続する傾向があり、その日1日のパフォーマンスを左右することになります。

朝は、自律神経が副交感神経から交感神経に切り替わるタイミングであるため、朝の過ごし方でつくられた自律神経の状態は長く持続する傾向があることが分かっています。つまり余裕をもって朝のすべての行動をゆっくり行うことで、その日の体を最高の状態でスタートすることができるのです。

1日の美容リズムは朝食から作られる

朝食を摂る、摂らない、色々な考え方がありますが、体にとっては朝食を食べることは、私たちの体がこれから活動するための準備をする上でとても重要な役割をしてくれます。

朝食を食べると消化に関わる内臓が動き出します。その時に発生した熱が寝ていた間に体温が低下した私たちの体を温めてくれるのです。車で言うと走り出す前にエンジンをかけて準備をしている状態になります。

実際に朝食をとっている人ととっていない人では体温上昇、また体温維持にも差が出ていると言う研究結果もあります。

ただし、専門家によって朝食を食べるか食べないかは意見が分かれており、一度自分で試して見て、調子が良いか悪いかで決めて頂く方が良いと思います。しかし朝食を食べるにしても注意点があります。それが朝一から体に砂糖をいれないことです。

朝食で砂糖は取らない

12rules for lifeのジョーダン・ピーターソン氏は、この本の中で炭水化物と砂糖を多く含む朝食から、脂肪とタンパク質が豊富な食事に切り替えた時に、被験者がどのように不安の低下を経験したのかを分析しています。

白米やパンなどの炭水化物と糖質は、血糖値が急激に上昇し、その後急激に低下します。また朝のコーヒーに砂糖を入れたり、コーンフレークなどの糖質の高い食べ物も同じです。このように血糖値が急上昇することを血糖値スパイクと呼び、その後血糖値が大きく下がる低血糖状態になります。このきっかけでイライラしたり、吐き気や眠気に襲われたり、不快な症状を引き起こします。

朝食を食べて、元気になったと思ったら、だるさを感じたり、やたらと眠くなったり、集中力が続かないなどは、朝食に糖分の多い食事をするからです。もちろん、誰にでも当てはまるルールや、誰にでも有効な方法論はないので、一度自分で試してみるのも良いでしょう。

いずれにせよ、長期的には生産性の低下だけではなく、精神的及び肉体的な幸福に悪影響を与え、体重増加や深刻な健康問題につながる可能性があります。

朝一杯のハチミツ

朝からハチミツを摂ることでメンタルが安定します。その理由がメンタルが乱れる原因として「低血糖」が挙げられるからです。高血糖になることを問題視して、糖質制限する方も多いですが、体の負担で言えば低血糖過ぎる方が問題です。体はエネルギー不足から命の危険性を感じて、低血糖を解消するために緊急で対応することになります。その一つが食べ過ぎです。

ハチミツには果物の甘味を作る果糖とブドウ糖がバランスよく含まれています。ブドウ糖だけであれば血糖値が急上昇しやすいのですが、果糖が入ることで緩やかになり、低血糖を防いでくれるのがハチミツです。朝にティースプーン1杯のハチミツを舐めることでイライラや脱力感、異常な空腹などの低血糖症状を軽くすることができます。またティースプーン一杯のハチミツは糖質は5g、カロリーは20kcalしかありません。

朝散歩

あらゆる病気を防ぐ方法は「歩くこと」です。歩くだけで幸福感に影響する脳内物質セロトニンが分泌され、心の病気も改善できて幸福感ややる気も上昇することが分かっています。また歩くことが血圧、血糖値、コレステロール値、尿酸値を改善し、生活習慣病を予防します。

健康になるためのメソッドはたくさんありますが、最もシンプルで効果を実感できるのが「朝散歩」でしょう。起床後に朝散歩して日光を浴び、リズミカルな運動をするとセロトニンの合成・分泌が最大限に活発化し、体が目覚めます。その結果、自律神経のバランスが整い、心身の調子が安定し、睡眠の質が高まります。

朝散歩が難しくても、日常の中に歩く習慣を身につけるだけで、ある程度歩く時間を確保できるはずです。効果の高い歩き方は、肘を後ろに引いて足だけでなく上半身も動かして全身で歩くことを意識することです。こうすることで肩甲骨が動き、上半身の筋肉も使って歩くことができます。

朝食とPFCバランス

朝ごはんを抜くと脳のエネルギーが不足して、イライラしたり集中力が欠けると言われていました。しかし朝食が必ず必要であるという科学的なエビデンスはありません。また朝食を食べると代謝がアップするということも科学的に否定されています。

PFCバランスとは、プロティン(タンパク質)、ファット(脂質)、カーボンハイドレート(炭水化物)の3大栄養素のバランスで、厚生労働省は2:3:5が理想的なバランスと定めています。これも時代遅れの考え方で、脂質の摂りすぎが動脈硬化を引き起こすというのは否定され、むしろ脂質摂取は大に推奨されています。さらに様々な研究により、タンパク質の摂取が腎臓に悪影響を与えるという説の根拠が揺らいできています。また炭水化物を5割というのも明らかに糖質の摂りすぎになります。つまりこのようなPFCバランスには拘らず、糖質摂取を減らし、その分脂質の摂取を増やすことを意識しましょう。

果物は朝に

体に悪い食習慣の一つに朝ごはんをしっかりと食べることが挙げられます。人間は太陽の昇り降りに合わせた一日24時間の体のリズム、サーカディアンリズムがあります。太陽の光を浴びれば目が覚め、日中は交感神経が働いて活力が増し、太陽の光が落ちて暗くなると副交感神経が働いてリラックスし、だんだんと眠くなるという自然なリズムが備わっています。

この24時間の自然なサイクルに従うと午前4時からお昼の12時頃までは、排泄の時間となります。前日の夜までに食べたものの老廃物を体外に排泄し、体内をリセットする時間帯が午前中です。しかし朝食を摂取すると余計な食べ物をまた体内に入れることになり、老廃物が排泄されて体内がリセットされるタイミングが無くなります。つまり常に胃腸が働き老廃物が胃に残っている状態が続いてしまいます。

そこでおススメなのが果物の摂取です。多くの果物は水分量が80%から90%を占めているため、果物を摂取することで胃腸が緩やかに刺激されて、排泄行為を促してくれます。また果物は30分から40分程度で消化されるため、胃腸の負担も大きくありません。体内のリセット機能を高めると同時に、ビタミンやミネラルなどの栄養成分を補給することができます。

食後は果物NG

果物は栄養価が非常に高い優秀な食材です。ビタミンやミネラル、食物繊維、ポリフェノール、カロテノイドなどのヒトケミカルなどを健康のために欠かせない栄養成分が多く含まれているのが果物の特徴の一つです。

デザートとして果物を食べることで、さらに栄養バランスがとれた食事になりそうですが、実は食後に果物を摂取することが、健康に悪影響がある説があります。そもそも食後のデザートに果物を食べるという習慣が広まったのは、フランス料理から始まっています。フランス料理といえば、本来は野菜を使った料理が多く、クリーム系の肉料理は少ないです。日本のフランス料理は特別な記念日に作られるような豪華なメニューばかり取り入れられています。その結果バターや生クリームがたっぷりと使われたフランス料理が日本に広まっています。これらの料理を食べると、口の中が油っぽくなるため、口の中をすっきりさせたいということで果物がデザートとして出されるようになりました。

果物は最も消化しやすい食材で、本来果物を食べると胃で約30分から40分で消化され腸へと流れていきます。しかし食後はまだ肉や魚、ご飯やパン、パスタなどの消化が遅い食べ物が胃に残っています。肉や穀物類は、胃で消化するのに3時間から4時間ほどかかり、消化されやすい果物が後から胃の中に入ってくると先に食べた肉やご飯、パンなどが腸への通り道を塞いでいるため、消化された果物は腸に進むことができません。

その結果、果物に含まれている酵素が胃の中で発酵を始めます。果物が発酵を始めると、肉やご飯などの発酵も連鎖して進み、場合によっては腐敗が進むケースがあります。この果物や肉、穀物類の発酵や腐敗の過程で人にとって毒性のある有害物質が発生してしまい、有害物質の分解のために肝臓に余計な負担をかけてしまうことになります。しかも肝臓で分解しきれなかった毒素は、肝臓や皮下脂肪に蓄積され、疲れやだるさといった体の不調に繋がります。

何よりも睡眠が大事

血液がつくられる(造血)のは夜寝ている時と言われています。寝不足になると血が十分に作られず、血流が乱れ、様々な不調が引き起こされてしまいます。

現代の研究では、睡眠不足は血流の乱れだけではなく、ネガティブな感情を強化してしまうことが分かっています。

怒りや恐怖、攻撃性などの感情と深く関わる脳の部位(扁桃体)の反応が、睡眠不足の人は60%も強くなることが研究で分かっています。結果、睡眠不足の人は、状況を客観的に判断できず、カッとなって過剰反応しやすくなります。このようなことは誰もが経験しますが、実際にも脳内の活動を測定することではっきりと証明されています。

さらに睡眠不足は自分や周りの人の感情を知覚し、コントロールする力である心の知能指数であるEQを低下させることも分かっています。このことで周囲との関係性が悪くなり、ますます怒りや苛立ちなどの攻撃的な感情を抱きやすくなり悪循環に陥ります。

自律神経が整う習慣

どんな習慣が自律神経を整えてくれるか知っていますでしょうか。自律神経が乱れている人がまず意識すること、それは逆説的にはなりますが無理に自律神経を整えようと思わないことです。自分の意志でどうにもできない自律神経をどうにかしたいと思えば思うほどストレスになります。ストレスを溜めてしまえば、なおさら自律神経は乱れに乱れ、症状は悪化するばかりです。とにかく肩の力を抜く、これが難しいですが意識として直そうとしない方が良いということは押さえておいてください。

自律神経を本来ある姿に戻すためには 私たち自身が本来ある姿に戻るだけでいい んです 肩の力を入れる必要はありません自律神経 をどうこうしようとしてはいけないです

そして、自律神経を整えてくれる以下の8つの習慣を実践してみてください。どれも言い尽くされている当たり前の習慣ですが実行できていないのが現代人です。

| 朝日を浴びる | とにかく朝は起きてそのことを自分の体に知らせてください |

| コップ1杯の水を飲む | 1日が始まるリズムをつけると同時に、胃腸の働きを活発にして排便を促します |

| 朝食をとる | バナナ1本とヨーグルトだけでも良いです。朝食をとらないと 昼食にドカ食いするなどリズムが乱れていきます |

| 鏡を見て微笑む | イライラしそうになったらトイレに行って鏡を見ましょう。口角を上げてにっこり微笑み、スイッチを入れ直して席に戻りましょう |

| 湯船に浸かる | シャワーで済ませず、ゆったり湯船に浸かりましょう。睡眠の質がアップします |

| 今日のものを片付ける | 家に帰ったら脱いだ服はハンガーにかけ、カバンの中も片付けていきましょう |

| ゆったりくつろぐ | 今日という一日を確実に終えた合図を自分に送ってください |

| ゆったり明日の準備をする | 明日は今日とは違った新しい1日です。その日を慌ただしくだらしなく始めることがないよう落ち着いた気持ちで準備しておきましょう |

| 夜はスマートフォンの電源を切る | 暗くなってからも明るい液晶画面を見続けることは、祖先の時代にはありえなかったことです。絶対にやめてください |

以上、8つの習慣を実践していけばあなたの自律神経は整っていきます。どれも当たり前の習慣ですが、なかなか実践できていない習慣ではないでしょうか。いきなり全ては難しいと思いますので、どれか一つだけでも良いですので実践してみてください。

自律神経が乱れる原因

天気や季節の変わり目などの急激な気温の変化や強風、湿度や気圧の変化で自律神経は乱れてしまいます。よく台風の前やゲリラ豪雨の前には頭痛がしたり、古傷が痛んだりする人がいますが、原因は自律神経にあります。また雨の日は副交感神経が優位になりがちで、日中もだるかったりやる気が出にくかったりします。

そんな時には行動で自律神経のスイッチを入れてあげる必要があります。そのため雨予報の日の朝は、いつもより早起きをしてしっかり朝食を作ったり、掃除をしてみたりと晴れの日よりも活発に動いてみることをお勧めいたします。交感神経のスイッチがオンになるような行動をすることで雨の日であっても、だるさを感じず気分爽快に動くことができるようになるはずです。

また、今は特に自律神経に問題を抱えていないという人も加齢とともに自律神経の乱れが出てくる場合があります。一般的に20代の若い頃には、交感神経も副 交感神経もよく働いています。ところが年齢とともに、特に副交感神経の働きが落ちてくることが分かっています。男性は30代、女性は40代を境にして自律神経のバランスが崩れていきます。男性は女性よりも副交感神経の下がり具合が激しく、それに伴って心身の休息感が得られなくなります。現代人は交感神経が優位になっている人が多い上に、加齢が原因で副交感神経が低くなってしまうと、ますます自律神経が乱れてしまいます。

副交感神経のスイッチを意識的に入れるためのおすすめは、夜は電気を間接照明に変え、ゆったりとした音楽を聴きながら本を読んだり、ハーブティーを飲んだりすることです。もちろんスマホのスイッチはオフにして自然と眠くなってきたら布団に入る、このように夜落ち着いて過ごすだけで副交感神経のスイッチを入れることができます。当たり前の習慣こそが自律神経の乱れを正す特効薬です。

自律神経と胃腸の働きを整えるツボ

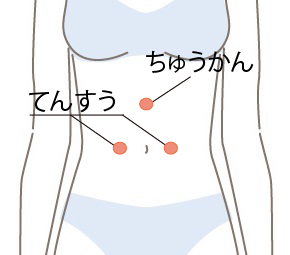

朝起きてすぐはお腹が空いてない、食べられないという人も多いでしょう。そういう方は、朝起きてお布団の中で「中脘(ちゅうかん)」を押してみましょう。

中脘(ちゅうかん):おへそから指幅4〜5本分上。みぞおちとおへその中間。

効果:自律神経と胃腸の働きを整え、 胃もたれを解消させるツボ

息を吐きながらゆっくり押して、ゆっくり圧を抜いてください。これを3回すると胃が元気になります。朝食を摂ることは一日元気に過ごすために要となります。体の機能や免疫力を維持、美容のために1日のリズムを整えていきましょう。

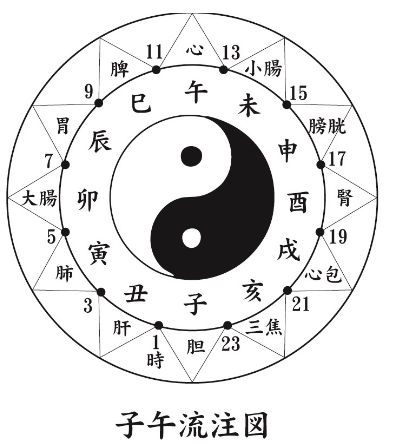

子午流注(しごりゅうちゅう)

「子午流注」の「子午」とは、「子」は夜中の午前0時前後、「午」は昼の午後0時前後を指します。そして「流注」とは水の流れを意味します。つまり時間帯ごとに体に生じる特徴を言い表したものが「子午流注」です。

自然界の中で生きている私たちの体は、生命活動の基本である太陽の動きに沿って動いています。よって自然界の流れに抗わずに生活することが「子午流注」の考えの根本にあります。

「子午流注」では1日を2時間ごとに区切り、12分割します。その中で17時~19時(酉時)がエイジングケアに最も適している時間だといわれています。この時間帯に生命活動エネルギーが腎へ入り貯蔵されるため、腎を養う食物を摂るのに最適な時間です。

これは臓腑(内臓)と時間が密接に関わっているので、時間に合わせてそれぞれの臓腑(内臓)が喜ぶことをすると効率的にケアをすることができるということです。

【本コラムの監修】

・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。