お悩みの顔のたるみに関して、それをどうやって防いでいけば良いのかを考えてみたいと思います。お顔のたるみによって下がってくるのと、若い時の丸いハート型から四角い顔に変化しますが、これにはもちろん皮膚が垂れ下がったり、脂肪が付いたりするなどありますがやはり重力の影響が大きいです。

横になってもまっすぐ向いても、若い時は重力に勝っていますが、年々肌の構造が重力に負けやすい構造になってきます。またファイスラインが重力で下がってくること以外にも、皮膚自体のハリがなくなって萎んだ状態になることもたるみの大きな影響です。このように肌や組織が重力で下がることに加えて、肌を支える部分の衰えがたるみの原因になります。

一方で、この重力に私たちの顔が負けないようにする美容研究が進んでいます。例えば、資生堂は「立毛筋」に関しての論文を出していたり、ロート製薬はコラーゲン以外にも重要なのがエラスチン繊維の「オキシタラン繊維」であることを見つけています。

たるみの原因「オキシタラン繊維」

まず、たるみが出てくるのは、真皮にあるコラーゲンやエラスチンが壊れてしまうからです。例えばベッドのスプリングが弱くなるのと同じように、グッと肌がたるむと言われており、そのためコラーゲンとエラスチンを増やしましょうとなるわけです。

もちろん、これらはどちらも大切ですが、実は皮膚を下から押し上げるような縦方向のエラスチン繊維「オキシタラン繊維」が重要であることが分かっています。このオキシタラン繊維がしっかりと柱になっていれば、いくら重力で下がろうとしてもこの柱が支えてくれます。しかし柱が年々折れてしまい、重力がグッとかかって下がってたるみになることが分かっています。

また、横方向のエラスチン繊維「ロキシャラン繊維」もあります。しかし縦に走っている大きなオキシタラン繊維は、横のロキシャラン繊維よりも紫外線によるダメージが受けやすいことが分かっています。つまり同じだけ紫外線を浴びても横の繊維はあまり壊れませんが、肌の柱の役目をしている縦のエラスチン繊維は壊れてしまうのが早く、紫外線が当たるとどんどん折れてしまい、その結果たるみや深いシワになっていきます。

ロート製薬は、この縦のオキシタラン繊維は、表皮と真皮の間にある基底膜から真皮に伸びていくことを発見し、基底膜をしっかりケアすること、つまりどうすればしっかりと真皮にエラスチンが届くようになるのかを研究しました。

また、この縦のエラスチンの軸となるのが「フィブリン1」であり、このフィブリン1があることによって繊維がしっかりと太くなっていくことが分かっています。一方で「フィブリン5」と言うエラスチンの卵のようなものを運ぶタンパク質もあり、これらが2つあることによって、この縦の柱になるオキシタラン繊繊維ができることが分かっています。

このフィブリン1とフィブリン5をしっかりと産生する植物成分も分かっており、それがタチジャコウソウの花と草のエキス、メディアアザシラクタ葉エキス、イザヨイバラエキスの3つのエキスです。

肌のたるみを改善する習慣

むくみを放置しない

たるみを改善習慣は、むくみを放置しないことです。むくみは、冷えや便秘と並んで女性が悩まされる症状の1つです。女性がむくみやすいのは、女性の方が男性よりも筋肉量が少ないことが関係しています。筋肉は血液に酸素を運ぶポンプ機能として働くため、筋肉量が多いとリンパや静脈の流れがスムーズになります。逆に筋肉量が少ないとポンプ機能が低下し、むくみやすくなります。女性は皮下脂肪が多いため、スペースにリンパや組織外液がたまりやすくなり、女性に多い冷え症も血行不良を引き起こし、むくみの原因になります。さらに女性ホルモンのバランスも関係し、女性ホルモンのエストロゲンが減少すると血流が悪くなりむくみやすくなります。また妊娠中や生理中にむくみやすくなるのは女性ホルモンのプロゲステロンが増加するからです。

また、むくみを長時間放置していると皮膚がその状態を記憶し、むくみが取れた時に風船がしぼむように皮膚がたるんでしまいます。また顔がむくんでいるということは余分な水分や老廃物が溜まっている状態なので、それを放置すると重力で下がり、頬のたるみを引き起こしてしまいます。余分な水分や老廃物が溜まることで頬だけでなくフェイスラインも重力で下がり、たるみにつながります。

慢性的にならないためには、まずは塩分を控えることです。人間の体には体内の塩分濃度を一定に保とうとする働きがあり、塩分をたくさん摂取すると体の塩分濃度を薄めようと体内に水分を溜め込みます。それが原因でむくみやすくなってしまうため、塩分の取りすぎには注意が必要です。1日の食塩摂取量の目標は男性7.5g未満、女性6.5g未満、高血圧の予防治療のためには 6g未満が推奨されています。2020年度には、日本人の食事摂取基準が5年ぶりに改定され、以前と比べて目標量が1日あたり0.5g下がっています。しかし食塩摂取量の平均値は1日あたり10.1g、男女別に見ると男性11.0g、女性9.3gとなっています。

塩分を過剰に摂取すると口が乾いたり、高血圧などの様々な病気のリスクが高まり、特に高血圧は、20歳以上の日本人の約半数が該当すると言われています。自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行し、血管が厚く固くなり、本来の弾力性を失う動脈硬化という状態になります。動脈硬化になると血管が詰まったり、破れたりしやすくなり、心臓病や脳卒中など命に関わる生活習慣病を引き起こす可能性があります。

また、塩分摂取量を減らすだけではなく、塩分を排出する働きのあるカリウムを摂ることも大事です。カリウムはミネラルの一種で、ナトリウムを体外に排出するため、カリウムを十分に摂ることで血圧低下や脳卒中を予防する効果が期待できます。カリウムを多く含む食品には、野菜類や果実類、豆類、海藻類などがあります。またカリウムは水溶性なので、野菜や果物を生のままで摂ることで効率よく補給できます。

糖化と酸化を意識する

糖化と酸化は、老化の原因になると考えられています。糖化とは体が焦げることで、体の中でタンパク質と余分な糖が結びついて、タンパク質が変成、劣化してしまうことです。これは糖化最終生成物(AGEs)が生成する反応で、老化物質であり悪玉物質とも言われています。このAGEsは分解されにくく、例えばコラーゲンに蓄積すると肌の弾力が失われて、たるみやくすみ、シワに発展します。さらに体調不良や様々な疾患、糖尿病、高血圧、癌などの温床となると考えられています。特に糖分や脂肪の多いファストフードを食べ続けたり、運動、睡眠不足などが重なると病的な老化が加算され、その結果、実年齢よりも体の中の老化が早く進行することになります。

また、生体内でタンパク質や脂肪を糖化させる糖には、ブドウ糖と果糖の2 つがあります。摂りすぎて余ってしまったブドウ糖は血液に入り込んだまま全身の細胞に送り込まれます。そしてタンパク質や脂肪にくっついて糖化が進むとAGEsという悪玉物質が生まれます。果糖は、体温とすぐ反応するため、ブドウ糖に比べ10倍以上のスピードでタンパク質や脂肪を糖化させます。つまりたくさんのAGEsを作り出します。糖は生命を維持するために必要ですが、余分な糖は糖化を引き起こし、生態内に様々なトラブルを引き起こします。

一方で、私たちは常に呼吸をし、それだけで細胞は酸化します。糖が生命を維持するためのエネルギー源なのと同じように、水と酸素も生きていく上で欠かせません。体内で酸素が他の物質と結びついて酸化し、その際に発生するものが活性酸素です。活性酸素は、体内で殺菌作用などプラスの働きをする一方、過剰に発生すると体内の細胞を傷つけ、有害物に変わります。活性酸素が体の細胞にダメージを与えるないように、人間の体には先天的に活性酸素に対する防衛システムが備わっています。それが抗酸化酵素で、活性酸素を消し、錆を防いでくれています。細胞内のミトコンドリアにあるコエンザイムQ10は、活性酸素と反応して無毒化してくれる働きがあります。体外から摂取するビタミンやミネラルなどで余剰に発生した活性酸素の処理をしてくれます。このように抗酸化酵素や体内にある抗酸化物質の働きで酸化を防いでいます。

しかし、処理しきれないほど活性酸素が発生した場合は、生体内の至るところで活性酸素の攻撃にさらされ、多くの細胞が損傷を受け、壊されてしまいます。金属の表面に酸素が作用してできる酸化物を一般的に錆と呼びますが、人の体も同じように錆びてしまいます。

残念ながら私たちは生きている限り酸化を避けることはできません。活性酸素に対する防御システムの中に抗酸化酵素があり、その主成分はタンパク質です。

実はここで糖化が問題になり、タンパク質が糖化によって変性、劣化することにより抗酸化酵素の能力を発揮できない状態になってしまいます。よって体内に発生した活性酸素を防御する機能が低下し、生体内の多くの細胞が活性酸素の攻撃にさらされることになります。このように糖化と酸化は互いに関連が深く、この両者が揃うと老化の危険度が5倍にも10倍にもなります。

仰向けで寝る

肌のたるみを加速させないたためには、肌の健康状態を保つことが大切です。そのためには睡眠をしっかり取ることが欠かせません。睡眠中に成長ホルモンと呼ばれるホルモンが分泌され、全身の疲労回復に関わっています。また肌のターンオーバーの正常化やコラーゲンの生成も促してくれます。そんな成長ホルモンを分泌させるには、眠り始めの3時間に深くぐっすりことが重要になります。そのため眠る前にスマホを見続けるなど眠りが浅くなるような習慣はNGです。

そして就寝時に同じ方向でずっといると顔に負担をかけていることにもなります。横向きで寝ると下になっている方に圧力がかかってシワでき、それがたるみの原因になります。片方の肩や腕に重力がかかり背骨が歪む原因にもなります。仰向けは胸郭が開きやすく、全身の筋肉がリラックスする姿勢なため寝付きが良くなります。

たるみを科学する最新研究

顔の奥ではどんな変化が起こってたるむのか、を研究しているのが資生堂です。資生堂では4つに着目しており、1つ目がたるみは、真皮の変化、皮下組織に近い部分にあり、たるんでいる人とたるんでない人にここに大きな変化があったことを見つけています。2つ目が表情筋ではなく、真皮にある「立毛筋」が、たるみに重要な筋肉であることを見つけています。3つ目がコラーゲンやエラスチンの産生に関わる真皮の繊維芽細胞が、加齢とともに産生能力が低くなり、その支えが弱くなりますが、新しくどうやったら繊維芽細胞が生まれてくるのか、繊維芽細胞の元にある幹細胞は、どういう風に刺激したら増やせるのかに着目しています。最後が表情筋に刺激を与えることは、たるみにはどういう風に効くのかにフォーカスを当てて研究しています。

真皮と幹細胞

真皮の奥、皮下組織の近くにある真皮と皮下組織は、平行にピタッとくっついています。お顔に関しては真皮が縦に皮下組織に刺さっている楔のようになっている部分がいくつかあります。真皮の基盤の縦の構造は、柱のように刺さっているものがしっかりと構造としてあれば、たるみづらくなります。そのため、たるみがない人は、真皮が皮下組織にしっかりと楔のように打ち込まれているような構造があります。逆に加齢によって、たるみが始まった方を見てみると、楔のような構造がだんだん無くなっていることが分かります。

資生堂の研究では、楔の部分をどういう風に再現していくかということを研究しており、この楔の部分は繊維芽細胞が作るコラーゲンとエラスチンからできているので、繊維芽細胞の元である幹細胞を増やし、楔の部分に誘導できないかと研究されてきました。

その中でローズマリーエキスが、真皮で幹細胞の楔の部分、真皮の基盤部分に誘導できるってことを見つけています。つまり幹細胞が楔の部分にちゃんといることで、コラーゲンやエラスチンが作られて強く接着されることになります。一方で幹細胞自体は、加齢とともに少なくなりますが、皮脂腺の周りに幹細胞が多くいることが発見されており、しっかり圧で押すことも皮脂腺の近くにいる幹細胞を外に出す1つの刺激になることが分かっています。つまりお顔を押す(指圧する)ことで血流が良くなるだけではなく、実は幹細胞を誘導するにも良いことが分かっています。

化粧品では、皮脂腺の周りにある幹細胞を刺激して、繊維芽細胞に変えていく成分で、イリス根エキスがあります。イリス根エキスで幹細胞を刺激し、ローズマリーエキスで楔に誘導するのがこの2つの成分になります。

たるみに関わる「立毛筋」

立毛筋は、鳥肌のように毛に直接ついている筋肉で、刺激がある時にだけ動く筋肉です。立毛は、重力とは反対の方向、重力に逆らうよう付いています。加齢とともに重力に逆らって付いていたものが、だんだん弱くなるのですが、たるみがある人は、この立毛筋の動きが悪かったり、立毛筋自体が劣化していることが分かっています。つまり立毛筋をケアすることで、たるみに抗うではないかということが分かっています。

一方で、立毛筋そのものに対してアプローチする植物成分に、カンゾウエキスとキイチゴエキスのコンプレックスが、立毛筋にアプローチして衰えるのを抑えることが分かっています。

表情筋への刺激

表情筋を鍛えることもたるみケアには大切ですが、表情筋への刺激は喋るとか、笑顔を作るだけでも表情筋に刺激が入り、それによって活性化されることが分かっています。一方で表情筋に対してアプローチできる植物成分が、ワレモコウエキスです。このエキスは、表情筋の筋繊維を活性化することが分かっています。

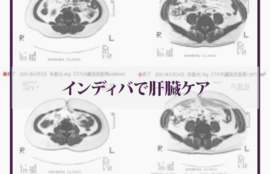

お肌のたるみにはインディバ

高周波治療(ラジオ波)は、高周波を照射し、真皮の奥の皮下組織に熱を与えることで、たるみを改善します。高周波治療器(ラジオ波)の代表的なものに、サーマクール、テノール、インディバなどがあります。

サーマクールは熱によって脂肪を焼き、熱でタンパク質を縮める作用によってたるみ改善を図ります。テノールは、高周波によってコラーゲン生成を促し、肌にハリや弾力を取り戻します。インディバも同じくコラーゲン生成を促し、筋肉に働きかけて肌を活性化させてたるみ改善を図ります。

いずれにおいても主な治療効果は、顔全体のたるみに対するものが挙げられますが、当院が導入しているインディバは、深部から温める作用によって、皮下脂肪・骨などの周囲に生じた線維化、硬化を改善して、リンパの流れや代謝を促進することができます。

特にセルライトや皮下脂肪の質の変化に効果を発揮します。この効果は、初回、2回目以降の治療後にお肌を触っていただけると、ハリや弾力が戻り、たるみが改善されることが分かっていただけると思います。また衰えた血流やリンパの流れを促進することで、局部の基礎代謝が亢進するため、加齢で低下した新陳代謝とそれに伴って生じたたるみなどの肌質の変化を改善することができます。

一方で、インディバは切らないたるみ治療のため痛みがありません。サーマクールのように瞬間的なエネルギーで効果を狙う機器に対して、インディバは持続的に体内の脂肪燃焼作用を誘発します。緩徐な温度上昇によって痛みが伴いません。また当院では、美容鍼灸院としての長年の経験の元、元々の脂肪の付き具合、表情筋(筋肉)の弛緩の度合いなどから、個々のお客様の状態に合わせて施術法は変えていきます。

【コラムの監修】

・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。