自律神経には昼間や活動しているときに活発になる「交感神経」と、夜間やリラックスしている時に活発になる「副交感神経」の2種類があります。活動する時に活発になるのは「交感神経」、リラックスしている時に活発になるのが「副交感神経」です。心と身体の状態を活発にする「交感神経」と、心と身体を休ませる「副交感神経」。難しいのは、どちらかが高すぎてもいけないことです。「交感神経」が高すぎると、緊張状態が続き、身体に負担を生じさせたり、「副交感神経」が高すぎるとやる気がなくなったりします。

このように自律神経がバランスを取りながら働いているおかげで私たちの健康が保たれています。アクセルとブレーキのバランスを取りながら、程よい自分のスピードになるように調整することが大切です。

気おつけないといけないのは、「交感神経」が高まったときに、「副交感神経」を刺激する一番簡単な方法は飲食です。食べたり飲んだりするとストレスや疲れが癒されます。そのためストレスフルな生活からお菓子を食べたり、大量にご飯を食べてしまうので、肥満やアルコール依存症になってしまうケースがあります。

ご来院される多くの方が、美容目的だけでなく、自律神経を整えるために、鍼灸治療を受けられています。当院では、肌と心と身体のつながりから、全体のバランスを整えていきます。そのアプローチ方法についてご説明致します。

自律神経の乱れの症状

人の体には『体性神経』と『自律神経』という2つの神経あります。『体性神経』は、自分の意思などで動く筋肉を動かす神経です。『自律神経』は自分の意思とは関係なく無意識に働き、呼吸・脈拍・消化・生殖・排便をコントロールする神経です。

この自律神経は、日中に体の働きを活発にする「交感神経」と、夜に体を休ませる「副交感神経」から成り、この2つが相反する働きでバランスをとっています。このバランスが乱れてしまった状態を「自律神経の乱れ」「自律神経失調症」という状態です。

実は「自律神経失調症」は、明確な診断・判断基準がありません。医学的に説明できない病気であるものの、何かわからない不定愁訴の総称と言うことができます。自律神経失調症の大部分の方は、一つの症状だけでなく、数多くの症状に悩まれています。

より具体的には以下の症状があります。これらの症状は一つだけではなく、同時に表れます。

| 身体症状 | 偏頭痛、慢性的な疲労、だるさ、ほてり、不眠、動悸、息切れ、耳鳴り、めまい、便秘、下痢、生理不順、頻尿、残尿感 |

| 精神症状 | イライラ、感情の起伏が激しい、不安感、落ち込み、やる気が出ない、疎外感、あせりを感じる、憂鬱になる |

自律神経とホルモンバランスの関係

自律神経は、ホルモンバランスの乱れの悪影響を受けます。なぜなら女性ホルモンの分泌を指令する脳(視床下部)は、自律神経の指令塔でもあるからです。女性ホルモンには「エストロゲン」と「プロゲステロン」があり、前者は女性らしい体を作るための働きを持ち、後者は体温を上げるなど、妊娠を維持しやすい体をつくる働きがあります。生理前はエストロゲンの働きが強くなり、生理後はプロゲステロンの働きが強くなります。

このホルモンバランスが崩れると、慢性的な疲労感、不眠、動機、胃腸の不調などの身体的な症状と、感情の起伏が激しい、情緒不安定などの精神的な症状が引き起こされます。同時にPMS(月経前症候群)、更年期障害、生理不順などの女性特有の不調にもつながります。

特に更年期になれば、誰にでも女性ホルモンの急激な減少がみられます。しかし更年期症状のあらわれ方は個人差が大きく、症状が比較的軽い方もいれば、日常生活に支障をきたすほど強くあらわれる方もいます。

| 精神神経 | 頭痛、不眠、めまい、耳鳴り、不安感、疲労感、倦怠感、判断力・集中力の低下など |

| 血管運動神経 | 冷え、手足の冷え、のぼせ、ほてり(ホットフラッシュ)、発汗、動悸、息切れなど |

| 皮膚・分泌 | ドライアイ、皮膚・粘膜の乾燥、湿疹、発汗、ドライマウスなど |

| 消化器 | 食欲不振、便秘、下痢、吐き気など |

| 運動器官 | 肩首こり、腰痛、関節痛、背部痛、手のこわばり、手足含む体のしびれ |

| 泌尿器・生殖器 | 月経異常、頻尿、尿失禁、残尿感、外陰掻痒症、膣萎縮症状 |

症状の出方にはこのように大きな差が見られます。体質の違い、考え方の違い、環境の違い、ストレスの違いなどが大きく関わります。そしてホルモンバランスが乱れる原因のひとつが、人間関係によるストレスです。

ストレスで自律神経が乱れる

自律神経が乱れる原因の一つに、ストレスの影響が挙げられます。例えば人間関係の悩みや仕事でのプレッシャーによる精神的なストレス、過労による肉体疲労のなど、これらは自律神経の乱れの原因になります。特に自分の個性を抑えることが大きなストレスになっているのが現代社会の特徴です。

ありのままの自分を認めてくれる人間関係が理想ですが、固定化された概念によって自分を偽り続けなければならない現代社会の難しさもあります。例えば自分を偽り、周りから求められる自分像を演じ続けることで心身に負担が掛かります。

多くの方が人間関係のストレスから自律神経が乱れており、落ち込みやすくなったり、自律神経が乱れると風邪などの病気に罹りやすくなります。また人間関係を悪くしないようにしようと思うほど、自律神経系は興奮状態を維持しようとします。その結果オンとオフの切り替えができず寝たくても寝れない不眠症になってしまいます。そして、体の中の炎症から疲れが取れない慢性疲労の状態になります。

日中に活発になる交感神経と、夜に心や体を休ませる副交感神経がうまくバランスを保ちながら24時間働き続けてくれるおかげで、私たちの健康は保たれています。このバランスが崩れると途端に心身に支障をきたします。これが自立神経の乱れた状態です。一方で生活習慣の乱れ、例えば夜遅くまで起きていたり、明け方にようやく寝たりするような不規則な生活、暴飲暴食なども自律神経のリズムを崩してしまいます。

また、実は頭痛、肩こり、腰痛は8割、9割はメンタルが原因で生じているとの研究があります。ディスクワークで肩がこると言われていましたが、人間関係のストレスで運動量が低下、もしくは同じ動作で特定の筋肉が動かなくなると脳が勘違いをして、痛みを脳内で作り出すことが分かっています。

鍼灸により全身のバランスを調整することで本来身体が持つ自然治癒力によって、ストレスに負けない健康な状態に少しずつ変わってくると思います。

血流と自律神経の関係

心と体の悩みの多くは血流にあります。血流には以下のような役割があります。

- 酸素や栄養、各種ホルモンを体中の細胞へ届ける

- 体内の細胞から出た老廃物や二酸化炭素を回収する

- 体温を維持したり、水分を保ったりする

- 白血球マクロファージといった、免疫に重要な細胞を体中に運ぶ

このどれもが健康に過ごすために欠かせないものであるため、血流が悪くなると、体の働きは根本から崩れてしまいます。また私たちの脳内では、セロトニン(幸せホルモン)、ドーパミン(やる気ホルモン)、ノルアドレナリン、オキシトシンなど様々なホルモンがつくれられており、メンタル、感情、体調に大きな影響を与えます。しかし血流が悪くなることで不足してしまう可能性が指摘されています。

自律神経は全身の機能をコントロールする神経ですが、血流もコントロールしています。交感神経が優位になれば血管は収縮し、副交感神経が優位になれば血管は拡がります。しかし自律神経が乱れると血行が悪くなり、身体を回復するための栄養が細胞に届けられず、いくら寝ても疲れが取れないということになります。

現代人は、ストレスによって交感神経ばかりが働き、血管は収縮し血液は滞りがちになります。そのため意識的に副交感神経を活性化してあげる必要があるのです。

東洋医学で診る「血流が悪い」

血流が悪くなるのは、①血が作れない、②血が足りない、③血が流れない、の3つが原因です。またこの3つの原因には順番があり、それ順番に合わせて改善に取り組む必要があります。この3つを東洋医学では、①気虚体質、②血虚体質、③気滞瘀血体質とします。これらの体質合わせた不調の解決法を考える必要があります。

①血が作れない「気虚体質」

血が作れないことで、血が不足し、血流が悪化するそもそもの原因を引き起こします。血が作れなくなる理由は、胃腸の不調にあります。胃腸が弱っているとその機能が十分に発揮できず、何を食べても栄養を吸収することが難しくなります。そのためまずは胃腸の不調を改善していくことが一番目にしなければならないことです。

②血が足りない「血虚体質」

気虚体質を改善し、血が作られるようになると、血が増えていきますが、女性には生理があり、毎月100mlをも血液を失い常時貧血にならざる得ない状況にあります。このため血液の原料となる鉄分が不足し、婦人科トラブルの多くが、この「血虚体質」から生じています。その他にも血色が悪い、カサカサ乾燥する、シワが出やすくなるなどの老化も加速しますし、「血虚」を改善しない限りは、どんなに高価な化粧水や美容クリームを使っても効果は実感できないでしょう。

③血の巡りが悪い「気滞瘀血体質」

血を増やしても血流が良くならないのは「気滞瘀血体質」です。その原因はストレスにあり、ストレスによって脳からストレスホルモンが分泌されることで全身の血管が収縮して血流が流れなくなります。血流が悪くなると、ドロドロ血液では高血圧を引き起こし、スカスカ血液では低血圧を引き起こします。いずれも体の細胞に栄養が行き届かなくなる原因ですが、スカスカ血液は「気虚」「血虚」が改善されると自然と良くなることが多いです。

多くの女性が生理前に感情が激しくなるのは、脳内のセロトニンが生理前に一時的に減少するために引き起こされることが分かっています。そのため胃腸の働きを良くして、血量を増やすことができれば幸せホルモンの生成量を増やすことができるため、PMS(月経前症候群)の症状を緩和することができます。

最近の脳科学の研究では、脳内の幸せホルモンが増えるとストレスを感じにくくなることが分かっています。ストレスが減れば、血管の緊張がほぐれ、血流が良くなり、心も体も調子が良くなるという好循環が生まれます。

腸が整えば自律神経も整う

自律神経は心身の不調や病気の発症に関わっていますが、腸内細菌のバランスを整え、生活習慣を見直すことで、自律神経を整え心身の調子を改善することができます。

脳と腸の関係を「脳腸相関」と言い、幸せホルモンであるセロトニンの95%が腸でつくられ、このセロトニンが交感神経と副交感神経を調整する働きを活性化してくれます。つまりこのセロトニンによって自律神経が整い、心のバランスを整えることができるのです。そのためにも、腸に良い食事(発酵食品と食物繊維)を心がけ、腸内細菌のバランスを整えて自律神経を整えましょう。

腸内環境を整えるためには便秘の解消がまず大切です。腸の動きが鈍るのは副交感神経が低下しているからです。例えば朝起きたら食事の前にコップ一杯の水を飲むことで腸を刺激することができます。

自立神経のバランスを整える方法

深い呼吸を意識する

呼吸と自律神経には密接な関係があり、中でも深呼吸が過剰に働く交感神経を抑え、副交感神経を活性化できます。交感神経が優位な場合、呼吸が浅くなっており、意識的に深呼吸をするだけで、自律神経のバランスを整えることができます。特に寝る前に5分間自分の呼吸に集中する時間を確保することで寝付きが良くなります。

また、深い呼吸を身につけることで心身をリラックスさせる副交感神経の働きを高めることができます。自律神経は免疫細胞を集める腸や免疫細胞を運ぶ血液と深い関係があります。腸の内側の表皮である腸壁には、私たちの体の中にある免疫細胞のおよそ7割が集まっていると言われ、免疫細胞は血液によって全身に運ばれています。そのため腸の免疫細胞を健全に保つことが、全身の免疫力を高めることになります。そのため腸内環境を整えることが大切なのですが、それ以上に意識しなければならないことが自律神経を整えることです。

深い呼吸によって自律神経さえ整えれば腸内環境まで良好になります。なぜなら腸は脳に次ぐ多さの神経細胞によってつくられ、脳からの指令ではなく、自律神経によってコントロールされているからです。つまり自律神経のバランスが整っていると、血液の循環が滞りなく機能することになります。血液の循環を良くして酸素や栄養素、免疫細胞を全身の細胞へ届けるために、深い呼吸によって自律神経を直接コントロールすることが大事なのです。また深い呼吸によって自律神経のバランスが整えれば、幸せホルモンの一つであるセロトニンの合成も増加します。

深い呼吸をするためには、肺のまわりの様々な呼吸筋の柔軟性を高めることで、胸郭がスムーズに拡張させることが大切です。胸郭のトレーニングとしては以下の方法を試してください。

- 足を肩幅に開き、まっすぐに立つ

- 両手を頭上に伸ばして、手首を固定するように交差させる

- 鼻から息を吸いながら、腕を上へと伸ばす

- 手首を交差させたまま、口からゆっくりと息を吐きながら体を右方向にゆっくりと倒す

- 鼻から息を吸いながらの姿勢に戻す

- 左も同様にする

これらを左右5回づつ試して下さい。呼吸をしながら筋肉を伸ばすことで肩甲骨と胸郭が広がり、胸郭全体のストレッチになります。

次に深呼吸のトレーニングを以下の方法で行なってください。

- 椅子に座り、背筋を伸ばす

- 口の前で手を組み、親指と人差し指の穴から大きく息を吸い込む

- 親指と人差し指の穴に、ゆっくりと時間をかけて息を吹き込む

これらを10回づつ行なってください。肺に負荷をかけることで横隔膜など肺まわりの筋肉が鍛えられます。

自然に触れる

自然と触れ合うことで、副交感神経が活性化する効果を示す有名な研究が2016年のダービー大学で行われたメタ分析です。その結論は「自然に触れるだけで、確実に人体の副交感神経が活性化する」というものです。自然の中にいると落ち着く、リラックスできるのは副交感神経が活性化しているからなのです。

また、他の研究では自然の中にいるだけでストレスが激減することも明らかになっています。たった20分自然に触れるだけでストレスを受けた時に分泌されるストレスホルモンのコルチゾールが大幅に低下したことが分かっています。

実は、私たち人類は1万2000 年前からほとんど変わっていないということが判明しています。つまり体と脳は今も原野に生きています。私たちは、自然に触れることによってメンタルが整うとか、自律神経が整うとか、健康になれるなどの様々な恩恵を得ることができるのは、私たちの本能に埋め込まれている自然を求める気持ちが満たされるからです。

地球上に私たち人類が現れてから99.9%の時間を人類は狩猟と採集して暮らし、私たちの脳や体は今でも当時の生活様式に最適化されています。このように長い間、私たちはいつも自然とともにあったため自然を求めるという本能が私たちに埋め込まれています。

私たちを取り巻く環境と人間の進化の結果、脳を心に様々な問題を発生させます。環境が激変してしまった現代では、脳や体が適用することができず、様々な不調を引き起こしています。そのため特に都会に住んでいる人はあまりにも 自然が少ないため、もっと自然に触れて自然を愛する本能を満たしてあげる必要があります。

首まわりの筋肉をほぐす

特に首周りの筋肉は自律神経に関係しており、首回りをほぐすことで副交感神経の働きを活性化させることができます。首には自律神経に関係する「迷走神経」や「星状神経節」があり、凝りから全身の血流が悪くなり、これらの筋肉の働きが低下し、自律神経のバランスも乱れ、内臓機能が低下するだけでなく心の不安などの不調を招きやすくなります。

私たちの体の中に簡単に副交感神経に切り替えられるスイッチがあります。それが胸鎖乳突筋と言われる耳から鎖骨にかけて斜めに伸びている部分です。首筋の筋肉や耳や耳の周りには迷走神経やツボがたくさん通っており、副交感神経を刺激するためには、以下の方法があります。

- 胸鎖乳突筋を優しくつまみながらマッサージする

- 耳をつまんで上方向、外側下方向に優しく引っ張る

- 神門と言われる部分のツボを指で押す

- 耳の穴の中に指を入れて傷つけないよう穴を広げるようにぐるぐる回す

- 大きな声で歌ったり、ガラガラうがいをして声帯を活発に動かす

特にディスクワークなどで首が前に突き出て、背筋が丸まっているような姿勢は、大変首に負担がかかっています。30分に一回は首を大きく回すことや、首の筋肉をほぐすために首を温めることも大切です。

お風呂

自律神経のバランスを整えるのに、効果的なのはお風呂です。眠る前の入浴は、体を清潔に保つだけでなく、一日の終わりに滞った血流の流れをよくすることができます。血流の流れがよくなれば、質の良い睡眠に入ることもできます。お湯の温度は39~40度。入浴時間は15分。最初の5分は首まで浸かり、残り10分はみぞおちぐらいまでの半身浴が効果的です。

注意しなければならないのは、熱すぎるお風呂です。熱いお湯によって、交感神経が急激に上がり、血管が収縮してドロドロになり、直腸温度も急激に上がり、自律神経バランスが乱れていまします。またシャワー入浴は、副交感神経の働きを低下させてしまうので、湯船に浸かるということが重要です。

お風呂に入りながらリラックスミュージックを聴くことも良いですが、次のツボ押しも効果的なので一緒に試してください。

ぬるめのお湯の中で「1:2呼吸法」

イライラや不安などで交感神経が高まると血管が収縮し血流が悪くなります。1:2呼吸法は、鼻から3から4秒かけて息を吸い、口をすぼめて6から8秒かけて息を吐き出す方法です。ゆっくり息を吐くことで副交感神経の働きが高まり、そうすれば緊張していた交感神経が緩みイライラや不安がなくなります。

さらにこの効果を倍増させるのが、ぬるめのお湯(39から40℃)の中で行うことです。入浴の健康効果は高く、例えば週5回以上入浴する人は、心臓や血管の状態が良好という研究があります。入浴が血流を促進することは明らかです。この呼吸法によって、水圧を押しのけながら呼吸筋を動かすことになり、呼吸筋を効率よく鍛えることができます。また副交感神経を上げ、血流を改善し、さらにマインドフルネスの効果も期待できます。

入浴が難しい場合は、シャワーヘッドを首の後ろと首の付け根に重点的に当ててあげることで、首の太い血管が拡張し、血流が良くなって疲労物質が押し流されるため、自律神経のバランスが整うだけでなく、身体のコリの軽減にもつながります。

またサウナによって自律神経が整い、血流を促進し、血管を鍛えることができます。サウナで「ととのう」のは、自律神経が整うからです。高温のサウナで温め、その後水風呂に入ると、この温度変化によって血流が良くなり、自律神経が整います。

美容鍼灸のアプローチ

「自律神経の乱れ」「自律神経失調症」は、出る症状の範囲が大きく、決まった治療法確立されていません。しかしながら目安として大きく二つのアプローチが考えられます。

まずは、頭痛や首肩こりなどの症状がはっきりしている部位からアプローチしていきます。「自律神経失調症」は、症状が連鎖していることが多く、一つの症状を解決できるとその他の症状も次第に回復・改善していく傾向があります。

そして、呼吸に関係する胸鎖乳突筋や肩甲骨内側の筋肉を調節します。自律神経が乱れているということは呼吸・脈拍・消化・生殖・排便に何らかの問題が表れている可能性が高く、この中で唯一意図的にコントロールできるのが呼吸だからです。

深呼吸すると気持ちが落ち着くように、呼吸に関係する胸鎖乳突筋や肩甲骨内側の筋肉を調節することで、脈拍が整い、胃腸などへの血流を良くし、消化機能を整えることができます。

また、自律神経の乱れは身体症状だけではありません。イライラ、不安、うつなどの精神的な症状もあります。この精神的な症状はすべて呼吸の乱れが伴っていることが多くあります。呼吸そのものを整えることで、自律神経のバランスを整えることができます。これを意図的に行うのがヨガや瞑想などの呼吸法です。

最近の研究において刺鍼の効果によって、βエンドルフィンという神経ペプチドの分泌を促し、自律神経の機能を活性するというデータもあります。

自律神経を整える鍼灸治療の流れ

首肩こりをほぐす

特に首周りの筋肉は自律神経に関係しており、首回りをほぐすことで副交感神経の働きを活性化させることができます。首には自律神経に関係する「迷走神経」や「星状神経節」があり、凝りから全身の血流が悪くなり、これらの筋肉の働きが低下し、自律神経のバランスも乱れ、内臓機能が低下するだけでなく心の不安などの不調を招きやすくなります。

仰向けでの鍼

仰向けで手足や頭、お腹のツボに鍼治療をしていきます。手や足のツボへの刺激により緊張している自律神経を整えます。特にお腹の張りが強いと自律神経が緊張していると言われています。

東洋医学には、「気血≒エネルギー」があり、その気血の流れる通路のことを経絡(十二経脈)と言います。そしてツボは経絡上の要所にあるため、そのつながりの中で変調を知ることが出来ます。つまり症状から離れたツボを使うことでも、症状の改善が可能なのです。その他、お身体の症状、個々の体調や体質に合わせたツボを選択していきます。

インディバで内蔵温度を上げる

自律神経は体内の内臓機能をコントロールする役目を担い、体温調節にも関わっています。自律神経バランスが乱れることで、血管収縮が収縮して血流が妨げられます。

結果として、手足の先にまで血液が行き渡らず、代謝が落ちることで熱が作られにくくなり、内臓も冷えて体温が低下します。さらに生命維持のために内臓温度を一定以上に保とうとするため、血液の温度を下げ手足への血流を減らします。このように冷え症の人は体温調節が正常に行われないため、季節に関係なく手足に冷えを感じてしまいます。

当院導入のインディバ (ラジオ波温熱)は、体の中で熱を作り出すため、その熱の放出を数時間保持することが可能です。体内深部の温度アップにより、自律神経を整え、新陳代謝の促進、ストレス緩和、免疫力向上、冷え、むくみ、疲労、肩こり、更年期症状などあらゆる悩みに効果があります。

更には高い痩身効果、美容効果、疲労回復などあらゆる不調を改善へと導き、かつ深部から血流をあげることで万病を防ぎ、高いアンチエイジング効果が期待できます。

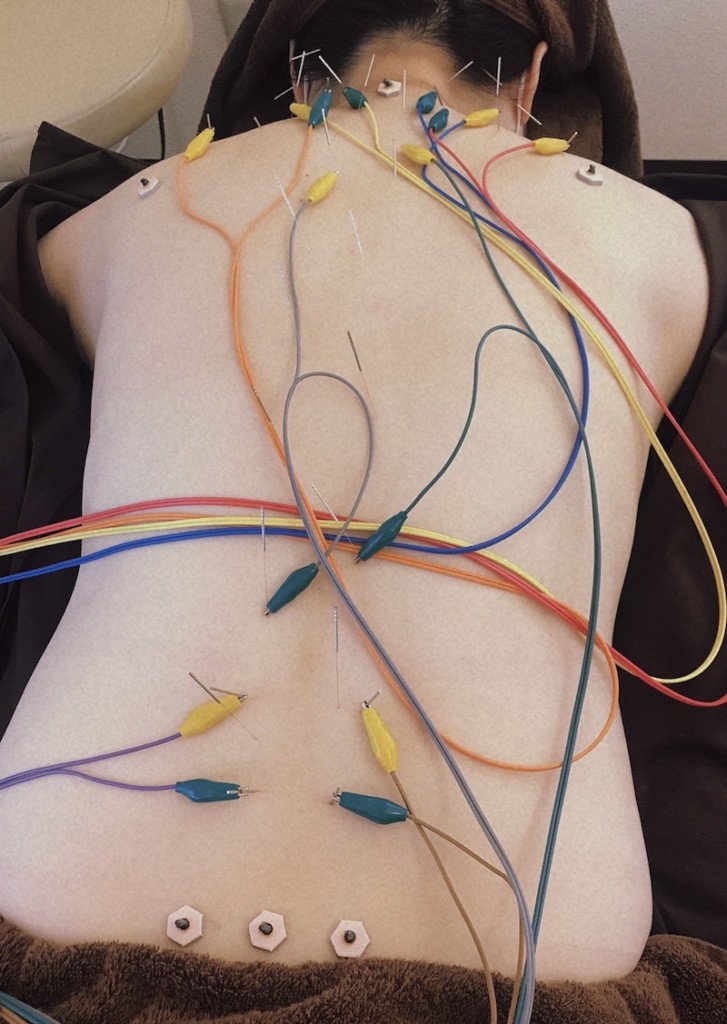

うつ伏せの鍼(オプション)

背中、首、肩に刺鍼して、凝りや張りを取り、同時に身体全体の気血の流れを良くすることができます。特に背骨の左右にはツボが並び、内臓へもアプローチして良くすることができます。このツボの並びを「華佗夾脊穴(かだきょうせきけつ)」と言い、それを交互に1本ずつ省いた刺し方を「盤龍刺(ばんりゅうし)」と言います。

この「盤龍刺(ばんりゅうし)」は、経絡の1つである「督脈」の流れを改善する効果があります。この経絡の流れを良くすることで、背中の凝りや張り、腰痛などが解消されるだけではなく、頭がスッキリし、頭痛の緩和に効果があります。

この背骨の付近に「脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)」という体を支える筋肉があり、その他にもマッサージなどでは届かない細かい筋肉が沢山あります。これらの細かい筋肉にも凝りや張りを改善できるのが「盤龍刺(ばんりゅうし)」です。また背骨には自律神経の集まり(神経節)が連なっており、この付近に刺鍼することによって自律神経にも働きかけることができます。それらを調節することで神経の流れのバランスを整えていきます。

このようにツボや経絡、筋肉と神経に相互にアプローチできる「盤龍刺(ばんりゅうし)」によって、自律神経を調整して、冷え、背中の凝りや張り、頭痛など、様々な症状に対して効果が期待できます。

自立神経と女性ホルモンのバランスを整えるツボ

女性の方の多くは、冷え症で悩まれる方が多くいらっしゃいますが、冷えの原因に自律神経の乱れが関わっている場合があります。まず自律神経の乱れると血行が悪くなります。血行が悪くなると、特に心臓から遠く離れた手や足の指先ほど、血液が流れにくくなり、手足に冷えが生じやすくなります。血行不良や低体温は、自律神経の乱れを知らせるアラームのようなものです

- 天柱(てんちゅう):首の後ろ中央のくぼみの両脇のところから左右両方外側のくぼみ

自律神経を整え、首こり、頭痛に効くツボです。

- 照海(しょうかい):足首の大きな骨から指1本分下にあるくぼみ

下腹部に滞った悪血を取り除き、卵巣や副腎機能を高め、精神不安、頭痛、めまい、耳鳴りなどにも効果があります。

- 三陰交(さんいんこう):くるぶしの頂点から指4本分位上にあるくぼみ

三陰交は「女性の三里」とも言われ、女性ホルモンの働きを調え、女性の元気と若さを保つ

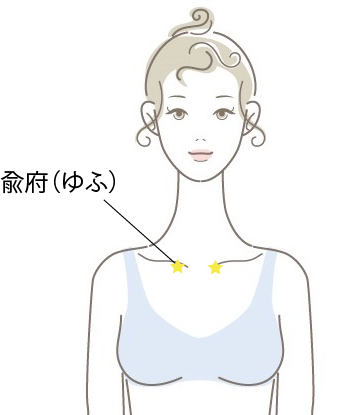

- 兪府(ゆふ):鎖骨の下で身体の真ん中から外に指3本分のところ

副甲状腺ホルモンの調整、咳、喘息、嘔吐などにも効果があります。

【本コラムの監修】

HARRNY 院長/鍼灸師 菊地明子 ・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。