老化の三大要因は、①糖化、②酸化、③光老化です。40代になると、お顔のお肉が柔らかくなる方がいらっしゃいます。その原因のひとつが『糖化』です。

『糖化』は、食事などで過剰に摂取した糖が身体の中のタンパク質や脂肪と結びつくことで「AGEs(糖化最終生成物)」と呼ばれる老化促進物質がつくり出されることです。このAGEsは体内のタンパク質を劣化、破壊してしまうことが分かっています。

お肌にとって重要であるコラーゲンはタンパク質の一種なので、AGEsが増加すると、このコラーゲンも破壊されてしまいます。その結果、お肌の乾燥、シワ、たるみ、黄くすみなどの老化の元となってくるのです。また、酸化や紫外線によるダメージも『糖化』を促進することがわかっています。

この『糖化』を改善・予防するには、血糖値(血液中のブドウ糖の量)を上げないことと、AGEs(糖化最終生成物)を速やかに排出することです。

老化は「糖化」と「酸化」が原因

糖化は、焦げる老化とも言われています。糖化は、血液中のブドウ糖と細胞や組織を構成するタンパク質が、体温で加熱されることで起こります。糖化が進むとAGEs(終末糖化産物)が発生し、皮膚や骨、血管などの弾力を保つコラーゲン繊維が切断されて、細胞の劣化を引き起こします。

一方で、酸化は錆びる老化と言われ、糖質などがエネルギーに変換される時に発生する「活性酸素」が原因になります。活性酸素は、本来有用ですが、過剰に発生すると有害物質になります。インスリンが増えることで、活性酸素も増える原因となり、細胞を劣化させたり、遺伝子情報を傷つけ、老化を加速させることが分かっています。

血糖値が上がった時に、それを下げる働きをするのがインスリンで、主に糖質を摂った時のみ分泌されるホルモンです。インスリンが分泌すると血糖値は下がりますが、血液中にあったブドウ糖(元は糖質)は消えて無くなるわけではありません。その糖は体内に取り込まれ、中性脂肪やグリコーゲンに変わり蓄えられます。つまり食事で摂取したほとんどの糖は、体内に吸収され、エネルギーに消費されない分が脂肪として蓄積されていきます。

このように糖質だけが血糖値を上げ、インスリンが分泌されて血糖値を下げる、そのインスリンの分泌が糖化や酸化を促進させるのです。

糖化が加速する食べ方

老化が加速してしまう絶対にやってはいけない食べ方の一つ目が、焼いたり揚げたりして焦げさせてしまうことです。老化を促進する原因物質として、非常に強い毒性を持つAGEs(終末糖化産物)があります。この物質が体内で増えてしまう要因としては、食事から摂取した 過剰な糖分が体内で消化される過程で生じる場合と食事から直接摂り蓄積していく場合があります。

炭水化物や糖質を摂取すると、それが消化吸収され、血液中に回り血糖となります。血液中の血糖は本来であればインスリンの作用によって下がりますが、糖質の摂りすぎや運動不足によってインスリンの作用が弱まると血糖が高い状態が続きます。血液中に溜まった糖質は、毛細血管や血液中のタンパク質と結びつきAGEsが発生します。

一方で食事から摂取されるAGEsは、油で料理した焦げたものを食べることです。特に揚げ物で最も多く発生すると言われています。そのため茹でるなどして焦げないように注意することが大切です。

実は電子レンジでもAGEsが発生することが知られるようになっています。温めることで タンパク質と糖が結びつきAGEsが発生することをメイラード反応と言います。マイクロ波で食品の分子を振動させ高温状態にする過程で、タンパク質が糖化してしまうためだと考えられています。

糖化しない食べ方

『糖化』をしない為に 最も効果的な対策方法は食事の取り方です。余分な糖質がタンパク質と結合するとAGEsとなるため、体内の血糖値が急激に上昇しないように気を付けることがポイントです。

例えば食事の際は、まず食物繊維を多く含む野菜類⇒お肉やお魚⇒ごはんやパン、麺類といった順番に食べることで、血糖値の急上昇を抑え、糖化を予防することができます。

家に帰るとほっとして、無性に甘いものが食べたくなる、それが習慣化してしまっている方が多いと思います。長年の糖質の過剰摂取により、『糖化』が進むと、お肌のコラーゲン繊維の弾力性を失いたるみに繋がります。

甘いものを摂る習慣がある方とない方を比べると、前者が圧倒的にお肌が柔らかく、ゆるんでいます。ちなみに、フルーツは果物だから健康に良いと思っている方もいますが、果物に含まれる果糖は糖化作用が強いです。例えば、ぶどう、りんご、バナナ、パイナップル、そしてドライフルーツなどです。

食べ物の習慣を改めることも重要ですが、鍼灸治療では、このような『糖化』の対策になるツボ(血糖値を下げる)や、全身の気の巡りを良くするツボなどを組み合わせて全身の治療をします。もちろん、良い食事・適度な運動・質の良い睡眠は糖化予防だけではなく、生活習慣病の予防にも繋がります。

食後の運動で糖化させない

血管の健康は全身の健康に影響しており、すべての細胞は血液から栄養を受け、要らなくなった老廃物を排出し、血管が全身のメンテナンスをしてくれています。血管は、三大生活習慣病にも大きく関係し、高血圧、脂質異常症(高コレステロール)、高血糖は、健康の要である血管を老化(動脈硬化)させます。

血管を老化させないためには、とにかく高血糖に気をつける必要があります。なぜなら血糖値だけは薬でコントロールできないからです。血管を老化させる血圧やコレステロールはある程度薬でコントロールできますが、血糖値は生活習慣が改善されなければ数値は下がりません。

生活習慣の改善で大きな影響を与えるものが食事です。高血糖を起こさないためには、まずは甘い飲み物は避けましょう。なぜならそれらは糖質そのものが液体になっているため、体の中で分解されるという過程なく、すぐに血糖値の上昇(血糖値スパイク)につながります。

次に大切なのはエビデンスをもとに低GI食を選ぶことです。例えば白米のGI値は73ですが、玄米は68です。確かに玄米は食物繊維、ビタミン、ミネラルなどの栄養分がありますが、血糖値の面では大きく変わりません。またGI値を実際の食事に当てはまるように改良したGL値もありますので参考にして下さい。

さらに食事をする時に、先に食物繊維を沢山食べることも大切です。食物繊維とタンパク質が多く含まれた栄養バーを食事前に食べた場合と食後に食べた場合で、血糖値の上がり方がどう変化するのかを調べた研究では、食物繊維とタンパク質のバーを先に沢山食べた方が食後の血糖値の上昇が緩やかになったことが確かめられています。このように食物繊維には糖質の吸収を抑える役割があります。

最後は効果的に運動することです。特に食後に体を動かすと瞬間的にエネルギーを使うことになるため、血中の糖が筋肉で使われることになるため、血糖値が下がります。ただし食後と言っても、食事には時間が必要であるため、血糖値が上がっている食後すぐのタイミングで体を動かすことが大切です。運動の目安として個人差はありますが、スクワット50回ほど行うと食後の血糖値スパクのピークが下がると言われています。50回は結構大変なので、ウォーキングなどでも代用できます。

肌老化の原因「光老化」

肌の老化には紫外線も深く関わっており、光老化があります。光老化とは加齢による肌の老化とは違って、蓄積された紫外線のダメージが原因で起こります。日光による紫外線を受けるとメラニンを生成するメラノサイトが活性化し、メラノサイトは真皮にある皮膚のハリを保つコラーゲンやエラスチンに影響を及ぼします。その結果、シミ、シワ、はたるみなどの発生につながります。光りによる肌の変化は、紫外線を浴びた時間と強さに比例して現れると言われており、紫外線対策として日焼け止めや日傘などの活用が重要になります。

一方で、適度な日光浴は体内時計の調整やうつ傾向の抑制などメリットも多く、日光はビタミンDの合成に重要な役割を担うためです。紫外線を徹底して避けると十分なビタミンDを合成できません。

ビタミンDには食物からのカルシウム吸収を促し、血液中のカルシウム濃度を一定に保つ働きがあります。骨格を健康に維持するために骨量を保ち、骨粗鬆症を防ぐために重要な役割を担います。またカルシウムが不足すると骨軟化症や骨粗鬆症をはじめ、不整脈、頭痛などを引き起こしかねません。

実は、光老化を防ぐために日焼け止めを使うように広まったのは1980年前後です。この時期からビタミンD不足は加速し、現在では7割近い女性がビタミン D不足もしくは欠乏状態とさえ言われています。厚生労働省の調査によると食品から摂取できるビタミンDの必要量の目安は 5.5g程度です。しかし1日に必要なビタミン Dの量は15g以上とされており、10gのビタミンDは日光を浴びて体内で生成する必要があります。

紫外線の量は、季節や時間帯、その人の皮膚のタイプによっても変わってきますが、1日に必要な日光照射時間は15から30分程度です。環境省などの各機関が推奨しているビタミンD生成に必要な日光照射時間を一覧にした表があります。ただし実際は季節や地域によって日照時間には大きく差があり、例えば冬場の札幌は晴天日が少ないため日光からビタミンDを生成する場合、長時間の日光浴が必要です。

このビタミンDには、6種類の栄養素が分かれており、そのうち体に必要なのは、ビタミンD2とビタミンD3です。多くの魚類にはビタミンD3が豊富に含まれており、魚を食べることでビタミンDを十分に体内に摂り入れることができます。

たるみを予防する方法

表情筋を鍛える

筋肉は使っていくことで鍛えられますが、使わなくなると衰えます。表情筋も同じで、表情筋を意図的に動かして筋肉をトレーニングする習慣が大事です。新陳代謝を促し、真皮の成分のコラーゲンやエラスチン、ヒアルロン酸を作り出す繊維芽細胞にも働きかけることができます。その手っ取り早い方法が、よく噛むことです。噛むことで表情筋を使うため、それだけでもリフトアップのトレーニングになります。

凝り固まった筋肉をほぐし、血行を良くする

血液を全身に送るポンプといえば心臓ですが、全身の毛細血管に血液を送るのは心臓だけではありません。筋肉のポンプ作用がとても重要な働きをしています。40代以上では、筋肉が凝り固まっている人が多く、その結果、筋肉が収縮できず血流が悪くなってしまいます。血流が悪くなれば流れているリンパの流れも悪くなり、むくみも出やすくなります。さらにむくみは、冷えの元凶でもあるため、ますます血流が悪くなるという悪循環に陥ってしまいます。

凝り固まった筋肉の影響は、骨格を引っ張り、顔のたるみや姿勢の悪さなどの歪みを起こします。筋肉は、さらに偏った使われ方をするため、リンパや血流への悪循環に拍車がかかります。一方で血行をよくすると体の中の老廃物が排出され、肌の細胞にもしっかりと栄養と酸素が運ばれます。蒸しタオルでお顔を温めたり、適度な運動はもちろん普段からお風呂に浸かって汗をかくのも効果的です。

コラーゲンとエラスチンを摂る

真皮を維持する組織を守るためにコラーゲンやエラスチンを摂ることが大切です。真皮は網状に張り巡らされたコラーゲンという繊維状タンパク質が約97%の大部分を締めており、残りの3%はエラスチンという弾性の繊維タンパク質で出てきています。エラスチンは、ゴム状に伸び縮みしながらコラーゲン同士をつなぎ止めるように絡みついています。例えば肌を引っ張っても切れないのは、コラーゲンに引っ張り強さがあるからです。また肌を押してもへこんだままにならないのは、エラスチンの弾性のおかげと言えます。

しかし、コラーゲンとエラスチンも加齢によって生成が減るため、意識して摂る必要があります。またエラスチンを増やしたい場合は、コラーゲンを摂ると良いでしょう。コラーゲンは、エラスチンの元となる繊維芽細胞を活性化させる働きがあるためです。繊維芽細胞が働くことで、エラスチンの生成を促進させことができるため、結果的にエラスチンの増加につながります。

コラーゲンを増やすためには、コラーゲンが含まれている食品を積極的に食事で摂ることが必要です。ただし食べたコラーゲンがそのまま肌のコラーゲンになるわけではありません。消化段階でアミノ酸に分解されてしまいますが、コラーゲンは全てがアミノ酸に分解されず、一部はコラーゲンペプチドになります。このコラーゲンペプチドが、コラーゲンの新陳代謝を促していることが研究で分かってきています。

コラーゲンペプチドは、普通のコラーゲンよりも低分子で、その状態で食べた場合は分解工程を省略できます。つまり普通のコラーゲンよりも吸収性が高く、美容や健康効果が期待できます。コラーゲンペプチドは、コラーゲンの分解で生成されるため、コラーゲンを多く含む食べ物の肉の筋、軟骨、魚の皮、鮭、フカヒレ、ウナギ、手羽先などを食べましょう。またコラーゲンの生成をサポートしてくれるビタミンCや鉄分もプラスするとより効果的です。

たるみを予防する緑茶

たるみの原因の光老化を予防する飲み物が緑茶です。緑茶には、特有の抗酸化物質茶カテキンとビタミンCが豊富に含まれていて、光老化を予防するのにもってこいの飲み物です。特に茶カテキンは数ある抗酸化物質の中でも強力な抗酸化力があり、紫外線を浴びることで増える活性酸素の発生や働きをシャットアウトします。また緑茶には、抗酸化物質のビタミンCも含まれているため、茶カテキンとビタミンCがにより、肌のたるみを引き起こす活性酸素を撃退してくれます。活性酸素は、増えすぎると体内を酸化させて錆びさせるだけでなく、真皮にあるコラーゲンも破壊して、肌をたるませる原因となる物質です。

さらに緑茶のビタミンCの含有量は、野菜の中でもビタミンCが多いとされる赤ピーマンの約1.5倍も多く含まれています。

たるみを予防するコーヒー

コーヒーも抗酸化作用のあるポリフェノールの一種のクロロゲン酸が豊富で、顔のたるみを予防する抗酸化力があります。緑茶の茶カテキンとコーヒーに含まれるクロロゲン酸を量で比較すると、クロロゲン酸が2倍多くなります。

ただし、クロロゲン酸にはデメリットがあり、胃液の分泌を活性化させてしまう働きがあります。特に胃潰瘍や胃酸型の人の場合、胃に負担をかけてしまいます。

因みに30歳から60歳までの健康な日本人女性244人を対象にポリフェノールが含まれる飲み物、赤ワイン、コーヒー、緑茶、紅茶の4つの中でどれが一番肌の光老化を抑えるのに効果があるのか調べた研究があります。

その結果、コーヒーと緑茶の両方を飲んでいた人が最も肌の光老化の影響を受けていなかったと言うことが分かっています。

糖化を防ぐツボ

糖化防止には体内の血糖をうまくコントロールすることです。食後の血糖値が高い状態が続いたり、間食などで何度も血糖値を上げると、体の中では糖とたんぱく質が結合して糖化反応が進んでしまいます。

そこで糖化対策として、血糖値を下げると言われているツボをご紹介致します。

・地機(ちき):胃腸の働きを整え消化・吸収をよくすることで血糖値を下げる働きがあるツボ

むこうずねの内側をすり上げ、人さし指が止まるところから、 指幅4本そろえて小指があたっているところ押すと心地良い良いと感じるポイントを探し、親指を使ってツボを押し刺激していきましょう。

美容鍼は『糖化』によって破壊されたコラーゲンなどを再生することでお肌のハリやツヤを取り戻すことが可能です。また血流改善によってお肌に栄養を行き渡らせ、くすみや肌質の改善もできます。

『糖化』はお肌、こころ、身体に深刻なダメージをもたらします。美容は「肌と心と身体」という土台があってこそ、健康的で若々しい肌と身体が維持できます。少しずつ意識し、こまめな抗糖化対策で老化を防止しましょう。

腸内環境を整える

たるみは、老化現象の一つで年齢と共に現れてきます。しかし同じ年齢なのに肌がピンとしている人もいれば、目に見えてたるみが始まっていて、ほうれい線が目立つ人もいます。実はその違いは「胃腸」にあります!

胃腸が弱いと、全身の筋肉が弱くなり、たるみという顔症状を引き起こします。筋肉の衰えはたるみを年齢以上に加速させてしまうのです。美容液やマッサージでたるみと戦うより先にやるべきことは「胃腸の強化」‼︎

自分のスタイルを維持するためには、運動やダイエットなどが連想できますが、一番大切なのが「腸内環境を整える」ことです。つまり「胃腸の強化」とは、腸内環境を積極的に改善していくことです。それは、食生活に気を配り、さらに適度な運動によって、善玉菌が優勢な腸内環境に整え、便秘や下痢等が起きにくい健康を維持する強い腸をつくることです。

そうすれば、体の代謝機能が上がり、脂肪を燃焼しやすい「痩せやすくて太りにくい体型」や「全身の筋肉の衰え」を防ぐことができます。

そして、「腸内環境を整える」ことは以下のような効果もあります。

- 美肌・アンチエイジング効果

- アレルギーや湿疹の緩和

- コレステロール値の低下効果

- 血圧を下げる

- 免疫力を高めて病気に強くなる

- 体臭・口臭の発生を抑える

このように、「胃腸の強化」は、体の内側から美しく健康的な体づくりをする方法です。

胃腸強化のツボ

「腸内環境を整える」ためのツボをご紹介します。

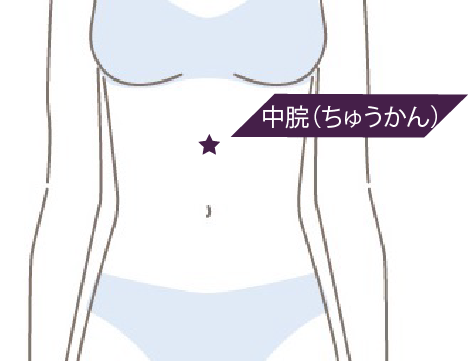

中脘(ちゅうかん):みぞおちとおへそを結んだ線の中心

胃の消化を助けて疲労を回復させるツボです。指で押したり、カイロや温タオルで温めるのも効果的。

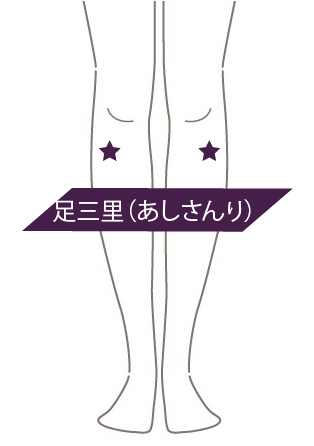

足三里(あしさんり):左右の膝の外側のくぼみから、指4本分下

松尾芭蕉が旅に出る前にお灸を据えていた部位としても知られています。免疫細胞の70%は腸に存在していると言われているため、足三里を押すことによって、免疫を活性化させる効果があります。少し強めに刺激しても◎

胃腸虚弱で疲れやすい人はできれば毎日中脘と足三里のセルフケアしてください。

当院では、これらツボを利用しながら真皮層を直接刺激して血流の促進、お肌の細胞を再生させます。結果、コラーゲンなどのタンパク質が活性化され、お肌のハリが保たれます。またほうれい線の大きな原因である頬骨筋や顎下、首回りの筋肉に直接鍼刺し、筋緊張を緩め柔軟性を高めることで、頬のお肉を引き上げます。

さらに美容鍼に、パルス(低周波電流)を加えることで、ほうれい線の原因筋の改善や皮膚の弾力性向上し、ほうれい線が目立ちにくいお肌へと導きます。鍼によって自然治癒力の高まった部分は皮膚の下から血流が押し上げ、施術直後から効果を実感できます。

【本コラムの監修】

・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。