「しわ」には2種類あり、皮膚の乾燥によってできる細かい「小じわ(ちりめんじわ)」と、表情クセや習慣によってできる「大じわ」があります。

細かい「小じわ」は目元や口元に、表情クセや習慣でできる「大じわ」は目尻や額、眉間などに現れます。いずれにしても、最初は鏡をよく見なければわからない程度の症状から始まりますが、油断しているとより深いしわへとあっという間に進行してしまいます。

眉間のシワは東洋医学で言う「心(しん)」と「肺」の場所です。「心(しん)」はこころの働きを司っています。そのため眉間には気持ちの状態や快・不快、心の広さや忍耐力などが表れます。常に眉間にシワを寄せていたり、眉をひそめたり上げたりしていたり、肌の乾燥などでコンディションが良くないとその部分表皮がもとに戻らずシワが作り出されます。

眉間のシワは一度できてしまうと戻すのに時間がかかり、また表情筋が固定されてしまうとさらに戻すのが難しくなります。

次に「肺」は潤いや肌のバリア機能を高めているので、不足した状態が続くと乾燥などから肌を守れなくなります。そのため肌の潤う力もなくなりシワが出来ます。

眉間のしわの原因は「表情癖」と「乾燥」

シワには大きく分けて、「筋肉が動く場所にできるもの」と「乾燥などによる肌の状態からできるもの」があります。前者は、表情クセや習慣によってできる「大じわ」、後者は、細かい「小じわ(ちりめんじわ)」になります。

特に眉間のシワは表情癖が関係しているので、無意識に繰り返す顔の動作が眉間のシワにつながります。

例えば、視力が悪い方は目を細めて遠くを見ようとすると、表情筋に力が入り、目を細めるのをやめると元に戻る。これを繰り返すと眉間に折りシワができて、さらに繰り返すことで深いシワになります。

いずれにしても、最初は鏡をよく見なければわからない程度の症状から始まりますが、油断しているとより深いしわへとあっという間に進行してしまいます。

「表情癖」は「大じわ」の原因

「大じわ」は、表情筋が衰えて、過剰に収縮することで生じます。特に長年続けてきた表情癖によるシワは、加齢によってコラーゲンやエラスチンなどの減少することで元に戻らなくなります。また真皮層にあるコラーゲンが硬くなることも「大じわ」の原因になります。

このコラーゲンの変性は、加齢よりも紫外線による影響が大きいといわれています。弾力のあるコラーゲンをキープするためには、しっかりと紫外線対策をして、真皮層のダメージをいかに抑えられるかが大切になります。

目尻や額、眉間などの「大じわ」は、習慣や表情癖でかたくなった筋肉をゆるめていくことで改善していきます。つまり「大じわ」対策にはお顔の筋肉を鍛えるのではなく“ゆるめる”のです。

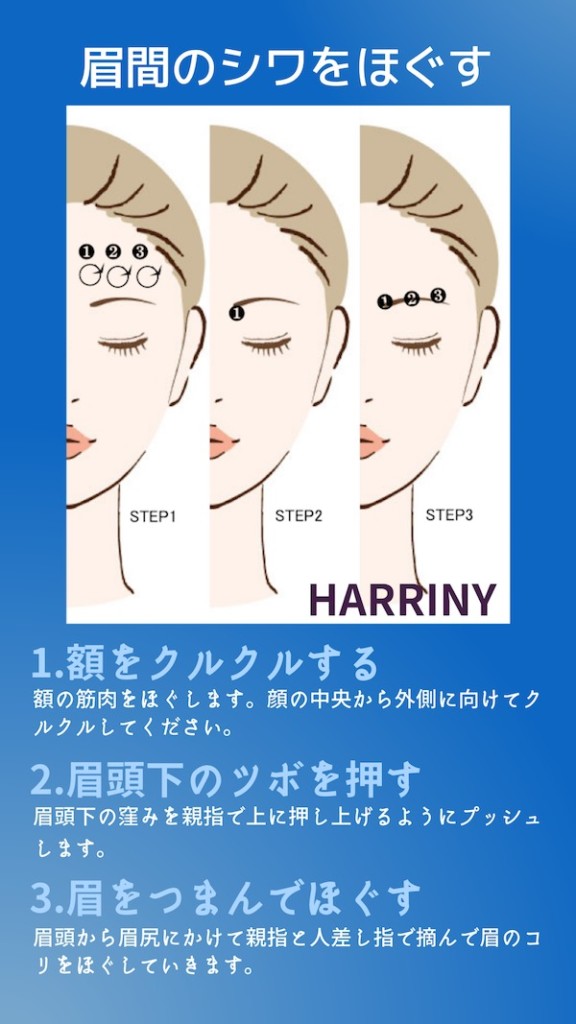

例えば、眉間のシワを改善するためには、眉間の左右にある皺眉筋(しゅうびきん)という筋肉を緩めることでシワが深くならないようにすることができます。以下の3つのステップで眉間のシワをほぐしてください。

「乾燥」は「ちりめんじわ」の原因

肌は表面から「表皮」「真皮」「皮下組織」の3層構造になっています。この中で表皮にできるのが「小じわ」です。通常、表皮の角質細胞(主にセラミド)が保湿やバリア機能を担い、肌を守ってくれています。しかしこの角質細胞が乾燥して壊れると、「小じわ」が発生する要因となり、放っておくと次の層の「真皮」にまで達します。このため「小じわ」対策は、乾燥しないよう肌をしっかり保湿することです。

また、不規則な生活を避け、睡眠をしっかり取ることも血行をよくするためには大切です。なぜなら睡眠不足が続くとホルモンバランスが崩れ、肌のターンオーバーが滞ってしまうからです。肌細胞は寝ている間に回復するので、十分な時間と質のよい睡眠を心がけましょう。

シワができる原因

老化

人の体の各組織や細胞は、時間の経過とともに機能が低下し、これが老化と呼ばれる現象で、その老化が顔のシワとして現れます。肌は複数の層から成り立っており、各層はさらにコラーゲンや エラスチンといったタンパク質で支えられています。年齢を重ねるとこれらのタンパク質の生産量が減少し、肌の弾力や構造が維持されにくくなり、肌の弾力性が弱まると肌がたるみ、シワが形成されやすくなります。コラーゲンは肌の主要な成分で、肌の強度と心臓を保つ役割がありますが、年齢を重ねるとコラーゲン繊維が減少し、肌は薄く、緩みやすくなります。さらに外部からのダメージによってコラーゲンが破壊されると肌はさらにシワが生じやすくなります。

エラスチンは肌の弾力を保つ役割を持つタンパク質であり、表情の変動などで伸縮した肌を元の形に戻す力を持っています。しかし老化とともにエラスチンの量も減少し、肌の弾力性が失われ、エラスチンが減少すると肌にハリがなくなり、シワやたるみが形成されやすい状態になります。

肌細胞は、定期的に新しい細胞に入れ替わっており、年齢を重ねるとこの再生速度が遅くなり古い細胞が肌表面に残る時間が長くなります。その結果、肌は乾燥しやすくシワやくすみが目立ちやすくなります。肌の健康を維持するためには、栄養や酸素を適切に供給することも必要ですが、老化が進むと血流が低下し、肌細胞への酸素や栄養の供給が不足します。これにより肌の再生や修復が遅れシワやたるみが増加してしまいます。

若い肌は角質層に含まれる天然保湿因子により水分をしっかりと保持していますが、加齢とともにこの保湿因子の量が減少し、肌は乾燥しやすくなり、乾燥した肌は深いシワができやすくなります。

紫外線

継続的な日焼けは肌に対して深刻なダメージをもたらす可能性があります。特にUVAは、肌の真皮層まで到達する能力があり、コラーゲンやエラスチンの破壊を引き起こします。さらに長時間の紫外線暴露は、メラニンの過剰生成を促し、シワやシミの原因にもなります。UAは年間を通じてほぼ一定の強さで地上に到達し、窓ガラスを通過する能力もあり、屋内にいる場合でも一定の影響を受けます。ちなみにUVBは日焼けによる赤みを引き起こしますが、肌の真皮層までは到達せず、肌表面にはダメージを与えますが、肌のターンオーバーが正常であればそこまで問題はありません。

紫外線の影響によって皮膚の細胞がダメージを受けると炎症反応が引き起こされることがあり、これは細胞がダメージを修復しようとする身体の自然な反応です。しかし継続的な紫外線の影響による炎症は、肌の再生を妨げる可能性があります。肌の再生が効率よく行われず、古い肌細胞がそのまま残って、肌細胞の新陳代謝が低下すると古い細胞が溜まり、肌の水分保持能力が低下します。これにより肌は乾燥しやすくなり、シワも形成されやすくなります。肌の再生が遅れると紫外線ダメージからの回復も遅れることになり、メラニンの過剰生成や異常な分布が起こりやすくなり、シミや色素沈着に繋がります。

表情筋と使う

笑顔、眉をひそめるなどは表情筋の働きによってシワを形成させてしまうことがあります。皮膚の下層にある筋肉が頻繁に収縮することで皮膚の上層に微細な破れや折りたたみが 生じます。

表情筋は顔の筋肉の一部で、皮膚に直接結びついており、表情筋が収縮すると皮膚も一緒に動き表情を作ることができます。微細な破れや損傷は、初めは一時的で表情をやめれば元に戻りますが、

ただし年齢とともに肌の弾力性が低下すると、この一時的なシワや折りたたみが時間とともに定着します。この表情筋を使うことでできるシワを表情シワとも呼ばれています。特に目尻や額、口元など表情の変化が多い部位に現れやすくなります。

栄養不足

肌は栄養素から直接影響を受けます。特にビタミンAとビタミンCは、健康的な皮膚の維持と再生に必要不可欠な栄養素です。これらのビタミンの不足は、皮膚のトラブルや老化の進行を加速させる。可能性があるビタミンAは、皮膚細胞の再生や修復を促進する役割があります。さらに皮膚のバリア機能を維持し、乾燥や炎症の予防に役立ちます。ビタミンAが不足すると皮膚が乾燥し、荒くなったり、炎症が起こりやすくなります。ビタミンCは、コラーゲンの生産に必要な酵素の活性化に関与しています。コラーゲンは、皮膚の弾力性や構造を保つタンパク質です。ビタミンCは、強力な抗酸化物質としても作用し、外部刺激から肌を守り、老化を遅らせる効果もあります。ビタミンCが不足するとコラーゲンの生成が低下し、その結果、皮膚の弾力性や構造が失われ、シワが形成される可能性があります。さらに抗酸化作用の低下により外部ダメージが蓄積し、シミやシワが増えるリスクが高まります。良質な食事や栄養の摂取は、肌の健康や美しさを維持する上でとても重要です。ビタミンAとCは多くの野菜や果物、魚や肉に含まれています。

乾燥

皮膚の乾燥は、日常の小さな選択や生活環境によって引き起こされることが多いです。乾燥は、シワや皮膚トラブルの原因につながるため、シワの原因を正しく理解し予防をすることが大事です。皮膚の表層には天然保湿因子という水分を保持する成分が含まれており、この天然保湿因子が、肌の適切な水分量をコントロールしています。天然保湿因子が不足すると、肌の乾燥や外部からの刺激に対するバリア機能が低下してし、シワや肌のトラブルの原因となる可能性があります。

天然保湿因子が低下する原因としては、主に3つあります。1つ目は加齢とともに肌の水分保持能力が経過し、天然保湿因子の生成が減少します。2つ目は強い日差しや冷たい風、乾燥した空気などの外部環境で天然保湿因子の生成を妨げられることです。そして3つ目は間違ったスキンケアです。例えばアルコール成分が多い化粧品や過度な洗顔は天然保湿因子を壊してしまう可能性があります。

アルコールは化粧品の成分としてよく使用されることがあり、主な役割は製品の乾きを早めたり、製品の感触を軽くしたりすることです。アルコールは皮膚の水分を蒸発させる性質があり、角質層の水分を奪い、乾燥を進行させます肌の水分バランスが崩れると天然保湿因子の機能が低下します。特に天然保湿因子が構成する水溶性成分はアルコールの影響を受けやすく、破壊されると肌の保湿の能力がさらに低下してしまいます。

また、洗顔は肌の汚れや余分な皮脂を取り除くために必要ですが、過度に行うと肌の乾燥を引き起こします。洗顔料に含まれる界面活性剤は、汚れや皮脂を取り除くと同時に自然な油分も取り除き、肌の水分と油分のバランスが崩れ、天然保湿因子の機能が低下します。

肌を擦るクレンジング

美しい肌を保つための基本は、正しい洗顔とクレンジングです。日々の洗顔の仕方によってシワ・たるみ・くすみ(STK)の原因になります。洗うとき、すすぐとき、拭くとき、スキンケアをなじませるとき、日焼け止めを塗るときなど、お手入れをするときに無意識に肌を擦っていることがあります。擦ることでお肌に炎症を起こしたり、肌が必要以上に分厚くなることで乾燥が進んだり、くすみやたるみに繋がったりします。

正しい洗顔は、徹底的に肌を擦らないこと意識することです。これだけで、刺激によって起きていた炎症が治まって吹き出物が改善し、肌にハリや弾力が生まれ、肌荒れしにくくなります。また擦らないことでキメが整い、肌の水分量を取り戻し乾かなくなります。さらに毛穴の汚れが取れ、開いていた毛穴が閉じて目立たなくなったり、皮脂が正常に分泌されてツヤのある肌になったりします。

洗顔時には泡を押すように洗う(押し洗い)ことが正しく、顔全体に泡をのせ、手で泡を垂直におして、その泡の圧で毛穴やキメの中に入った汚れを押し出すようなイメージで繰り返しましょう。よくやりがちなのが、手を横に滑らしたり、くるくるさせたり、指が直接肌に当たってしまうことを注意しましょう。

クレンジングはメイクの濃さに合わせて選ぶことが大切です。特にファンデーションが落ちにくいロングランスティング、ウォータープルーフ、皮脂や汗に強いタイプのものは、オイルクレンジングを使い、そうでない場合はミルククレンジングやフォームクレンジングを使いましょう。このときにも摩擦はNGです。特に目周りはゆっくりと、薬指と小指で目頭から一周し、一呼吸置いてメイクが浮くのを待ちましょう。

眉間のしわへの美容鍼の効果

眉間のシワに鍼を打つことで、硬くなってしまった筋肉(真皮層)に直接アプローチをして柔らかくすることができ、シワの改善にはとても効果的です。

ハリニーでは、シワの浅さ、深さや長さによって一つのシワに対して鍼の本数を調節します(水平鍼の刺入)。このことでシワ全体にアプローチすることができ、深く刻まれたシワも徐々に薄くすることができます。

また、加齢によるコラーゲンの減少は、お肌の潤いが失われて乾燥し、シワの原因となります。このコラーゲンは肌の真皮層に沢山含まれており、直接真皮層に鍼で刺激することで、コラーゲン生成を促すことができます(マイクロトラウマの原理)。つまりお肌のターンオーバーを整えることで、角質細胞(主にセラミド)の保湿・バリア機能を維持することができます。日々のスキンケアでは消せない「しわ」も、美容鍼によって肌のターンオーバーを促し、新陳代謝を活発にすることでより改善効果が期待できます。

眉間のシワはスキンケアだけでは なかなか思うように効果がでません。美容鍼は効果的に眉間のシワにアプローチすることができますので、眉間のシワについては当院にお任せ下さい。

インナーケアも大事

スキンケアが外側からのケアであるのに対し、インナーケアは内側からのケアのことです。そしてインナーケアにおいて一番重要なのが食事です。健康的で若々しい肌は、食事で摂取した栄養素によって作られます。肌に限らず体の細胞を作るには必要な栄養と酸素を血液によって運ぶことが大切です。その運搬路となる血管も、食べ物を消化し、分解する内蔵も食べ物でできています。肌に関しても食事で取り込まれた栄養は真皮層のコラーゲンやエラスチンの産生に役立ちます。

具体的には、温かい汁物を食事にプラスして体を温め、血流アップを目指すと良いでしょう。また新しい血液を作るためには、牡蠣やほうれん草、レバーなどの食材がおすすめです。牡蠣にはビタミンB12のほか、鉄分や銅が含まれ造血作用があります。またほうれん草にも血液凝固に良いビタミンK1や貧血予防になる鉄分も多く含まれます。レバーにも貧血予防効果があり、レバーの中でも鳥レバーはタンパク質も豊富です。タンパク質は体の細胞を作る栄養素であり、肌の元にもなります。

また、タンパク質は体内でアミノ酸に分解される前にペプチドに分解され、このうちコラーゲンペプチドは真皮の繊維芽細胞を増やし、肌のハリを蘇らせる作用があります。またヒアルロン酸も産生し、肌内の水分を増やす働きもあります。

コラーゲンを食事で摂取する場合は、手羽先や軟骨、豚骨スープなどがおすすめです。またビタミン Cを同時に摂取することで、コラーゲンを体内で再び作ることがでます。さらにビタミンCやビタミンE、ビタミンAには、抗酸化作用があり、体の酸化を防いでくれます。また糖化を防ぐためにも、甘いお菓子や揚げ物はなるべく控えるようにしましょう。

東洋医学で診る、シミ・シワ

東洋医学の特徴の1つに「弁証論治」があります。これは表面に現れる症状に対処するのではなく、その原因を根本から治すという考え方です。例えば「シミ」は、表面のシミを取り除くのではなく、体内にその原因があると考え、それを取り除くことが根本的な予防もしくは治療になるということです。

また、東洋医学の最大の特徴として、自ら健康になろうとする力である“自然治癒力”を高めることを重要視しています。そしてシミ・シワは、病気を引き起こす手前の”未病”の状態とも言えます。つまり未病の段階からアプローチすることで、シワ・シミを防ぎより健康な肌へと近づくことができます。

もちろん、シミ・シワは誰にでもできるものですが、その程度に個人差があります。その違いは、新陳代謝、血流の状態などによります。特に「肌は内蔵を映す鏡」と言われるように、内蔵機能が低下すると肌の状態も悪くなります。働きが低下している部分にしっかりアプローチすることで、予防・改善の効果が期待できます。

シミ・シワ症状別の原因

まずは、お顔の症状別でその特徴と原因を確認してみましょう。

| 症状 | 特徴 | 原因 |

| シミ | 大きなシミ多数のシミ濃いそばかす肌のくすみ | シミの原因となる紫外線ダメージは、血流が悪いと、よりトラブルが大きくなります。 血液が滞っていると不要な老廃物が溜まり、シミができやすくなります。また日焼けすると色が消えにくくもなります。 さらにシミだけでなく、肌のくすみ、目の下のクマ、肌の白さが失われます。 |

| 小ジワ | 小ジワの目立小ジワが多い肌の乾燥肌のかゆみ | 肌に血液や栄養が十分に受け取れないため、潤いが失われ、肌が萎み、カサカサになります。 肌の乾燥で小じわができやすくなります。また血液からの栄養が不足すると、小ジワから大きなシワへとトラブルになります。特に夜更かしは栄養の元である血を消耗することになります。 |

| 縦ジワ | 眉間の縦ジワほうれい線老けて見える | 年を取るにつれて新陳代謝が低下し、肌トラブルは増えますが、縦ジワは、特にストレスなど負の感情に伴ってできやすいとされています。 ストレス発散を心掛け、しっかりと睡眠時間を確保しましょう。 |

シミができにくい習慣

生活習慣の中でシミができにくくするためには、まずは保湿することです。シミと保湿は関係ないのではと思うかもしれませんが、強い紫外線を防ぐために角質層は厚くなると言われており、言わば天然の日焼け止めのような役割を果たしてくれます。だからこそ、この角質層をしっかり潤わすことでシミを防ぐことができるのです。またビタミンC、アルブチン、4MSK、トラネキサム酸などの美白のスキンケアを浸透させるためにも、肌が潤っている状態が土台になります。

次に大切なことがこまめな運動(特に下半身)です。これもシミとは一見関係なさそうに思われますが、実は運動することで筋肉から分泌されるマイオネクチンが血流に乗って肌に届くと言われています。このホルモンが肌の炎症を抑制し、メラノサイトというメラニンをつくる細胞の働きを抑えてくれることも分かっています。またメラニンが塊になること(メラニンキャップ)を分解することも分かっています。このようにシミをつくる司令を防ぎ、つくる過程も抑制し、さらにできた後の塊も分解するという働きを持つのがマイオネクチンです。

そして、大切なのが食生活です。特に野菜や果物をしっかり摂りましょう。例えばブルーベリー、マンゴー、スイカなどの抗酸化物質(アントシアニン)が炎症を抑えてくれます。抗酸化作用が強いビタミンA,C,Eを野菜や果物からしっかり摂ることで、シミをつくらなくすることができます。

これらを行いつつ、最も大切なのが365日しっかり日焼け止めを塗ることでシミを防ぐことができます。

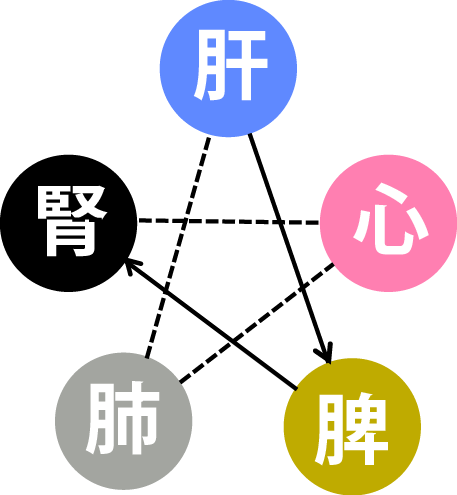

五臓とお肌の関係

東洋医学では、内臓の働き現す五臓(肝・心・脾・肺・腎)の働きが低下すると、肌に影響が表れるとされています。東洋医学的な観点から診ると、体質改善によって肌質も改善することが可能です。日常生活を見直して、低下した内蔵機能を高め、シミ・シワを改善しましょう。

| 五臓 | 特徴 | 肌との関係 |

| 肝(かん) | 血液を貯蔵し、血液や気の巡りを調節します。また感情を調整する働きもあります。 肝の機能が弱まると、気血の流れが滞り、意欲低下・イライラ感・不眠などといった情緒面と慢性頭痛・肩凝り・耳鳴・めまい・高血圧などといった身体面双方の症状を引き起こします。 | 顔色が青白いくすみシミくま肌ツヤがない |

| 心(しん) | 血液を全身に巡らせる働きと、精神・意識活動や自律神経の働きの2つの役割があります。 心の機能が弱まると、動悸、不整脈、息切れ、イライラ、不眠、不安感、冷え症、貧血や手足の冷え、などの症状が起こります。 | 顔が蒼白(心の状態)顔が真っ赤(心の状態) |

| 脾(ひ) | 胃と共同して消化吸収を担い、気血水のもとを作り、全身に栄養を届ける機能があります。 脾の機能が弱まると、食欲不振、下痢、むくみ、疲労感、などといった症状が表れます。 | 肌のきめが粗いカサカサ肌荒れむくみ |

| 肺(はい) | 呼吸機能、必要な水分を皮膚に巡らせる、毛穴の開閉、発汗などを通じて体温調節を行うなど、皮膚のバリア機能や免疫力にも関係しています。また心の補助、血液運行とも密接に関係している。 肺の機能が弱まると、鼻や喉の粘膜の炎症や鼻水、風邪をひきやすい、などの症状が表れます。 | 顔色が白っぽい乾燥によるシワ |

| 腎(じん) | 生殖・泌尿器系を担い、その主な機能は、成長や発育に携わり、ホルモン系にも関系する器官です。水液を主り、骨、髄、歯、耳、髪、脳と密接な関係があります。 腎の機能が弱まると、歯や骨がもろくなる、白髪や耳鳴り、などの症状が表れます。 | 血色が悪い乾燥肌小ジワたるみ |

肝・心・脾・肺・腎の中でも、美容で最も関わりの深いのは肝・脾・腎です。肝・腎の機能低下だけでなく、特に脾、つまり胃腸の働きが悪くなると老化を早めると考えられています。なぜなら胃腸にかかわる脾が腎に悪影響を与えるからです。また肝の乱れからも脾の不調を招くことが多く、胃腸の健康を保つことがアンチエイジングにつながります。

このように五臓のひとつに問題が起こると必ず他の臓腑へも影響が及びます。表面にあらわれている問題(標)と根本原因(本)を見極めることで、複数の問題の結び付きを解消する可能性があることが、東洋医学の大きな特徴のひとつです。

【本コラムの監修】

・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。