私たちの体というのは他でもなく、私たちが毎日食べている食べ物からできています。私たちの体の中ではあらゆる臓器において常に細胞分裂が行われています。細胞分裂が行われることで古い細胞が死滅して、新しい細胞に置き換わっていきます。このような細胞分裂はだいたい3ヶ月程度の周期で起こるとされており、私たちの体は知らないうちに新しい細胞に入れ替わっています。そしてそのような新しい細胞を作る材料こそが、普段食べている食べ物です。

根本療法の薬膳

薬膳は東洋医学における基本的な考え方で、気功と同じく根本療法に属するものです。そして対症療法として漢方や鍼灸があるという位置付けです。

現代では、人々は何が一番良い食事療法なのかを探すようになっていますが、当たり前ですが、人それぞれ食べた方が良いものは違うと言う結論になります。具体的に言えば、その人がなった病気があるとすると、それをもたらした食事の状態に原因がありますから、それに応じて食事療法は変えていく必要があります。

例えば和食は身体に良い、逆に肉食が良い、糖質制限が食事は体に良いなどありますが、ある人がやると体が悪くなり、ある人がやると体が良くなることもあります。さらに同じ人でも、その時点の体の状態によっても変わります。そうなると全部オーダーメイドになってしまうのですが、それをパターン化するために陰陽五行という考え方が東洋医学にはあります。簡単に言えば体は陽に傾いているのか、陰に傾いているのかを判断していきます。

まず、五行には「木火土金水(もっかどこんすい)」という5つのエレメントがあり、それぞれに特徴を持ち、それらを食材などにも当てはめることができるというのが薬膳の基本的な考えです。例えば動物系食品と植物系食品というのがありますが、これらを敢えて当てはめると、動物系食品は陽転させるような食材が多いというふうに思います。植物系食品は陰側に寄せる食材が多いと思います。ただし陽の方が良く、陰の方が悪いのではなく、それぞれ組み合ってないといけないし、その人はどの状態にあるかを当然考えて、その状態が崩れているものを立て直すイメージが必要です。

五臓と五味

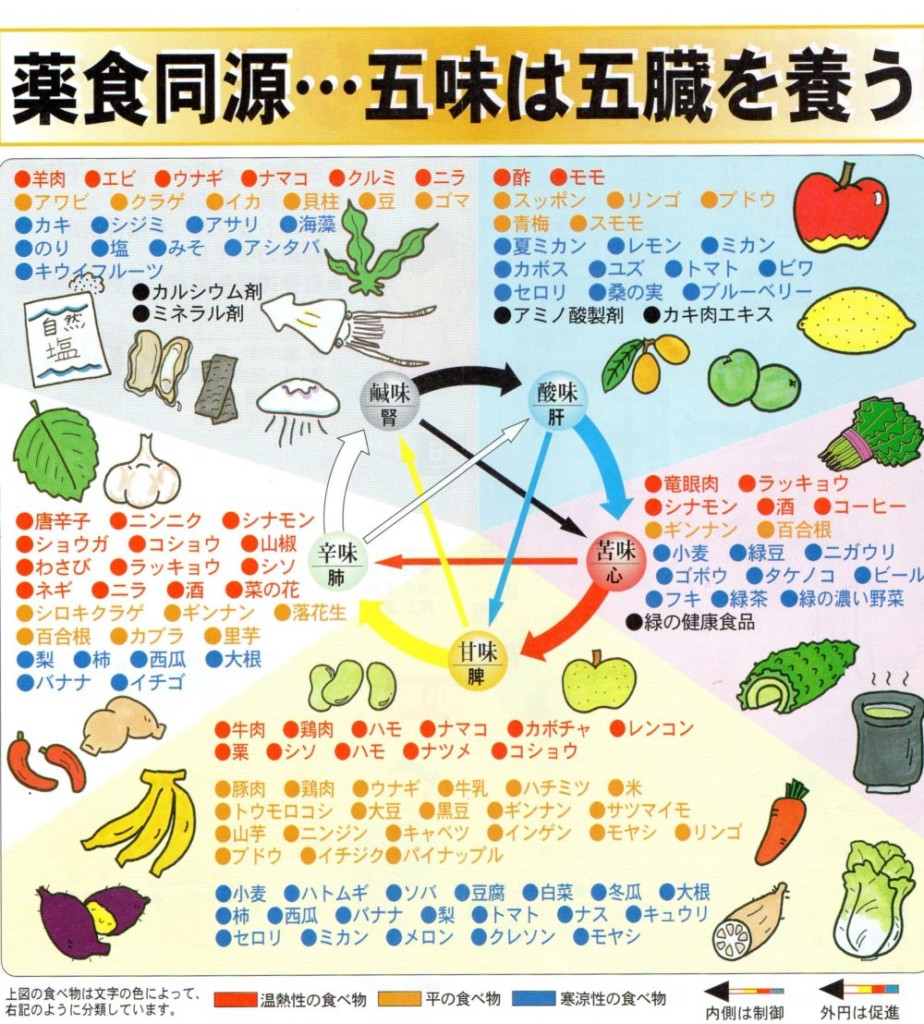

一方で、薬膳には味に意味があると考えるのが東洋医学の特徴です。味には、酸(さん)・苦(く)・甘(かん)・辛(しん)・鹹(かん)があり、酸っぱい、苦い、甘い、辛い、塩っ辛いことです。この5つの味を体の状態に合わせて使い分けていきます。例えば肝臓は酸っぱい、心臓は苦い、脾臓は甘い、肺は辛い、腎臓は塩っ辛いものが助けてくれるという考え方になります。しかし酸っぱいものが一定以上、多すぎるようになってしまうと今度は肝臓がダメージを受けると言う風に考えることが薬膳の基本的な考え方です。

さらに、これらと精神性が結びつくと考えるのが東洋医学の特徴で、ここが現代の栄養学との大きな違いです。例えば脾臓(甘い)は同情心や共感心、依存心などに関わると考え、そのため甘いものは依存的な味と捉えます。つまり脾臓と依存心、甘い味は繋がっていると考え、甘いものばかり摂っていると依存して摂り続けることになってしまいます。

他にも辛いものを食べると汗が出る、例えば唐辛子のイメージですが、辛いものは発表剤、つまり発散する、外に出していくという味になり、発散する精神性を持っていることになります。このように味にそれぞれに精神性があると捉え、これを意識しながら薬膳表(補充食)を作っていくことになります。

また、薬膳に意識しないといけないのが季節です。五行で考えると、春は肝、心は夏、季節の変わり目は脾、肺は秋、腎は冬になります。これらの季節で採れたものは、その肝心脾肺腎(かんしんひはいじん)を補うと考えます。簡単に言えば季節のものを食べましょうと言うマクロビオティック的な話になると思います。

五味は五臓を養う

この表にあるものを意識して食べると経絡に繋がっていくことになります。つまり肝臓にあるものを食べると肝臓が強くなると言う捉え方になります。他の脾臓を見ると炭水化物が多く、それとは別に肉が多くなっています。胃は胃酸を出すところで、炭水化物ばかり食べていると胃が萎縮して分泌が低下します。例えば病気になった時は、最初は食べれない状態になりますが、次に回復期が来て食べようとなっても大抵の人は肉とかは食べれません。

その場合にお粥を食べると思いますが、それが炭水化物であり、胃が弱った時とかに対しては効果を発揮してくれる、胃酸も出さなくても食べることができると言う意味で、胃を優しく補ってくれる意味もあります。一方で肉が入っているのは、胃酸をしっかり分泌させるために肉を食べましょうと言う意味もあります。

このように五行のどこが弱っているか、そして五行の裏側ある臓器もあるため、どこの臓器が弱っているかを踏まえて、陰と陽、つまり動物系をたくさん食べたほうが良いのか、植物系をたくさん食べた方が良いのかを考えていきます。例えばビーガンやマクロビオテックを行なっていた人が病気になったら、肉をしっかり食べた方が良いことになりますし、逆にステーキばかり食べて病気になったのであれば、植物系の食事療法ちゃんとした方が良いということになります。

このように西洋医学のように画一性が無く、ほとんど信頼できないと考える人も多くいますが、大事なのは五行から考えることです。多くの場合、解釈するところで様々な解釈があるため、五行を考えて、五臓を考え、五味で味を考えて、そして関係する感情を考えて、季節を考えて薬膳表を作ることが大切です。最終的には、自分なりの薬膳表が作れれば、健康な体づくりに結びつくと思います。

東洋医学で診る「アンチエイジングのための食事」

東洋医学で診た場合の、人生を補うための食事の五箇条は次の通りです。

- 命の源を宿す食材を取り入れる

- 腎を補う食材を知る

- 身体を冷やさない

- 食べ過ぎない

- 色々な食材を食べる

命の源を宿す食材を取り入れる

東洋医学には、以蔵保蔵(いぞうほぞう)、似類補類(にるいほるい)という思想があります。意味は弱ったり、足りなくなったりしたら同じ分野の似たものを食べようという意味です。例えば骨を強くしたいなら小魚を骨ごと食べるといったイメージです。加齢が進んで寿命が短くなってきた状態は、命の源が減っている状態と言えます。そこで命の源が減っているのであれば、命の源を宿す食材の力を借りようというのが東洋医学の考え方となります。

命の源を宿す食材の代表は、土の中で芽吹く力を持つ豆やナッツなどの種実類や豆類となります。種実類であれば、ごま、くるみ、カシューナッツ、栗、松の実などがおすすめと言われています。豆類であれば、黒豆、なた豆がおすすめで、皮ごと食べられるドライフルーツのレーズンやカシス、ブルーベリー、桑の実、プルーンなども命の源を宿す食材と考えられています。

これらの食材の中でも特におすすめなのは黒豆、黒ごま、くるみの三大種実です。黒豆の皮は中国の薬学書である「本草網目(ほんぞうこうもく)」にも記載されている生薬の一つで、血を補い、水の流れを整えてくれる効果を期待できます。例えば黒豆には疲労回復効果があるとされており、疲れが抜けない、元気が出ないといった症状で悩んでいる方は血が足りていない状態と考えられるため、血を補ってくれる黒豆がおすすめです。ただし黒豆は消化しにくいという欠点もあるため、大量に食べるのは逆効果となってしまいます。消化不良で悩んでいる時は黒豆茶で代用するようにしましょう。

また黒ごまは、中国では古くから長寿効果がある薬用品として扱われてきたという歴史があります。黒ごまにも血を補ってくれる効果がある他、体に潤いを生んでくれる効果も期待できます。体の乾燥が気になる方は、ご飯やおひたし、味噌汁などに黒ごまをふりかけて毎日摂取するようにしてみてください。また黒ごまの血を補う効果は脳にも働きかけると言われています。物忘れが多かったり、精神的な不安がある方も脳を活性化してくれる黒ごまを摂取してみましょう。

くるみも薬学書の本草網目に記載がある命の源の食べ物となります。病気ではないものの何となく、もやっとした不調や頭の働きの鈍さの改善に効果的であり、老化防止のために 積極的に摂取して欲しい食材の一つです。東洋医学において。くるみは陽、黒ごまは陰を補う食べ物に分類されています。くるみと黒ごまを合わせて食べることで陰陽が揃い、より健康効果を発揮するでしょう。ただしくるみも消化を考えると食べ過ぎは注意です。

腎を補う食材を知る

漢方薬を構成する原料は生薬と呼ばれています。生薬には体を温める、冷やすなどの性質を表す性や、体のどこに働きかけるのかを表す帰経などの細かい効能分類があります。このような効能分類を東洋医学では性味帰経(せいみきけい)と呼びます。

例えば、生姜は体を温める効果があり、胃腸の不調に働きかけてくれるといった感じで、漢方の原料ごとに効能や効果がある場所が定められています。現在私たちの身の回りにある様々な食材は、かつては漢方の生薬として使われていたものも多いです。つまりそれぞれの食材には性味帰経が存在し、効能の種類や体の効く場所が決まっていると考えられます。特に腎を補う食材を積極的に摂取することで体に精が満たされ、健康的で若々しく生きることができると言えます。

身体を冷やさない

腎精には身体を温めるエネルギーもあります。加齢が進んで腎精が減っていくことは、体を温めるエネルギーも減っていくことに他なりません。ここで重要なのは、冷えは人間の身体にとっては天敵であるということです。なぜなら人間の免疫機能は体温が高くなければ十分に働かないからです。私たちが風邪や感染症にかかって体温が高くなるのは免疫がしっかりと機能するためには体温を上げる必要があるからです。つまり加齢によってだんだんと体を温める力が減ってくると免疫がうまく働かなくなって体が弱ってしまうことにつながってしまいます。温かい食べ物や体を温める力を持つ食べ物を食べるのは、心と体の健康に重要な役割を果たしています。

体を温める力が衰えてくるのに合わせて、食べて欲しいのはシナモン、クローブ、ジンジャーなどのスパイスです。温かいミルクティーにシナモンやクローブ、カルダモンなどを入れることで身体を温める機能をアップさせていきましょう。

食べ過ぎない

体内のうち気血水の循環が滞ってしまうと体の不調が訪れて、老化も促進してしまいます。特に気をつけなければならないのは暴飲暴食です。食べ過ぎることでいとも簡単に体の巡りが悪くなり、肥満、不眠、疲労につながり、生活習慣病のリスクも跳ね上がってしまいます。また食べ過ぎだけでなく味付けのしすぎにも注意しなければなりません。特に砂糖や脂肪の多い食品は、血の巡りを悪くするため控えめの摂取を心がけていきたいものです。「腹八分目に医者いらず」と言う言葉がありますが、食べ過ぎないことはそれだけで一つの健康的な食事法です。

色々な食材を食べる

この食材は健康的だからと、特定の食材を食べ続けることで栄養バランスが崩れて体調不良になってしまうこともあります。東洋医学においては、漢方の原料である生薬には、辛、甘、苦、酸、塩の5つの味があり、辛は体内の巡りの促進、甘は滋養効果、苦は胃腸の促進作用など味によって働きも変わってきます。食材によって健康効果も効く体の部位も変わってきますので様々な食材をバランスよく食べてこそ、私たちの体は健康な状態を保つことができます。どんな食べ物も食べ過ぎは害になるので、様々な食材を適量食べることを意識しましょう。

アンチエイジングにおすすめの食材

山芋

山芋は精のつく強壮効果のある食材としておすすめです。蒸して干した山芋は山薬(さんやく)と呼ばれ、古くから中国では漢方として使われてきました。山芋は疲労回復効果が高いほか、頻尿や寝汗などの水分が体外に排泄されすぎて乾燥してしまうことを予防してくれ、体に潤いを与えてくれます。汗をかいて暑さバテしてしまう夏には特におすすめとなりますので夏バテ予防として積極的に食べるのがおすすめです。

ブロッコリー、カリフラワー

ブロッコリー、カリフラワーはたくさんの小さなつぼみが集まった野菜であり、それぞれのつぼみが花を開くための精気がぎゅっと蓄えられた食材であると東洋医学では考えられています。特にブロッコリーは天から賜る薬とみなされていまして、貧乏人の医者とも呼ばれるくらいに強壮効果の高い野菜です。内臓や筋肉、骨の強化にも効果的であり、老化を予防する食材として非常におすすめできます。消化を助ける作用もありますが、体を温めてくれる効果はありませんので、ブロッコリーは温野菜にして食べるとより健康効果を発揮するでしょう。

ニラ

ニラは強壮作用を持つほか、体を温める効果も発揮するため古くから薬草として使われてきたという歴史があります。特に春先のニラは柔らかくて甘く、中国の薬学書には正月はネギ、2月はニラが良いと記されていまして、冬の寒さを振り払ってくれるほどの体を温める力がある野菜として現在でも親しまれています。ニラは血の巡り、滞りを解消してくれるため体の末端まで温める効果が期待できます。強壮効果と合わせ、元気が出ない時ややる気を出したい時に積極的に食べるようにしましょう。

しめじ、エリンギ、なめこ

キノコ類は何もないところから自然と生えてくるため、昔は不思議な生命力がある食材と 考えられていました。エリンギは生命の潤いの補給、しめじは血を補う効果、なめこは整腸作用、便通作用といった効果があり、消化を助けてくれ、体内の水分の巡りを良くしてくれる働きが期待できます。冷え性の方は温かいキノコ料理を食べて体を温めつつ、体に潤いを与えていきましょう。

いわし、アジ、カツオ

東洋医学では青魚は血を補給し、体の巡りを良くし、元気の源になるとして積極的に食べられていきました。加齢が進んで、疲れやすさや記憶力の衰えなどが気になり始めている方には 疲労回復効果もある青魚は特におすすめです。

いわし、アジ、カツオはそれぞれの効能は似ていますが、お腹の冷えにはアジを、疲れて気力が足りない場合はいわしを、だるさが抜けない時はカツオを食べるのがおすすめとされています。

あさり

アサリには、心を冷ます性質があるとされていまして、不安定な情緒を穏やかにする効果が期待できます。ちょっとしたことで怒ってしまったり、イライラしてしまうことが多いという方は、アサリを積極的に食べて、心に潤いを与えるのが効果的です。またアサリには、排泄効果があるため足のむくみ解消にも役立ってくれます。冷え性で下半身がむくみがちな方は蒸す、茹でるといった料理で体を温める作用を追加し、唐辛子、胡椒、山椒などの薬味なども加えて温める力を増幅させる食べ方を意識してみてください。

エビ

エビは腰が曲がっていて長いヒゲを持ち、元気に跳ねる姿から長寿の象徴として親しまれてきました。東洋医学においてエビは、人間の体を根本から温めてくれる食材とされていまして、特に下半身の冷えや、冷えによる体の巡りの滞りを解消してくれる効果が期待できます。またエビには食欲増進作用もありますが、体の巡りが改善され効果が高いため、ほてりや気分の高まりが強い人は食べ過ぎには注意が必要です。また海老の殻には安定作用があると言われていますので、可能であれば殻も食べられるような料理をしてみると良いでしょう。

豚肉

東洋医学には、物事を陰と陽に分ける陰陽論が存在します。その基準のひとつが体を温め、体を動かすパワーを陽として、陽に動かされる肉体を陰とする対比があります。これは例えば陽がエンジンで陰が車体というような比喩で理解するとわかりやすいかもしれません。 豚肉にはこの陰の力、体そのものの力を高める作用があるとされています。簡単に言えば豚肉は肉体を強くしてくれる源になるということです。

レバー

東洋医学には、以蔵保蔵(いぞうほぞう)、似類補類(にるいほるい)という弱ったり、足りなくなったら同じ分野の似たものを食べようという思想があります。そこで血が足りない時に食べるべきおすすめの食材がレバーとなります。血は生命活動において重要な働きをしていて貧血状態に陥れば、あらゆる不調が起きてしまいます。疲れが抜けない、フラフラするといった貧血状態が続いている人は、血の補充のためにレバーを食べるようにしてみましょう。またレバーには老眼による目の乾燥や目のかすみといった症状の改善効果も期待できます。

羊肉

体を温める力が最も強いお肉は羊と言われています。羊肉には体を芯から温める効果があり、お腹を温めることで消化機能を助けてくれるほか、疲労回復効果、膝や足腰、体の末端の冷えの解消にも効果的です。東洋医学は冷えを解消することで体の疲れも心の疲れも回復すると考えています。現代の医学においても体を温めることは免疫力や代謝を高めて健康的な身体を維持できると考えられているので、羊肉も日々の食事に取り入れてみてください。

【本コラムの監修】

・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。