アレルギーは、免疫系がアレルゲンという物質に過剰反応したときに発生します。アレルゲンには花粉、ダニ、特定の食品や金属、薬などがあり、アレルギー疾患は年々増加傾向にあります。その中で最も多いのが、花粉症を含むアレルギー性鼻炎と喘息などの吸入性アレルギーです。このアレルギーと腸内環境には密接な関係があり、食べ物をしっかり選んで腸内環境を良くすることがアレルギーの発症や症状を抑えることができます。自分にアレルギーのある食べ物を徹底的に食べないことが大切ですが、アレルギーを撃退してくれる食べ物を食べることも大切です。

アレルギーの以外な原因

実は、アレルギーの意外な原因は抗生物質で腸内細菌のバランスが崩れてしまうことではないかと言う研究があります。実際、抗生物質は1960年頃に一般の子供にも使われるようになり、そこから花粉症にかかる人も一気に増えていきます。そして花粉症以外の自己免疫疾患と言われるアレルギーは、1970年代以降から一気に増え始めます。さらに認知症や精神疾患は、まだ高齢化社会になってない当時から患者数は増加し続け、現在日本は高齢化も影響し、世界と比べても認知症患者の割合が多く、さらに2人に1人は何かしらのアレルギーを抱えているという状態になっています。腸内は免疫の要であり、腸の炎症は脳にも影響してしまいます。

研究では、5種類の抗生物質を組み合わせて投与したマウスや無菌環境で育てたマウスが、家ダニやチリダニ類由来のアレルゲンに反応して、普通よりも重いアレルギー性気道疾患を発症することが明らかになっています。これはマウスだけではなく人の研究でも立証さ れていて、国立成育医療研究センターアレルギー科が902人の子供を対象にした研究によると、2歳までに抗生物質を使用したグループは、使用していないグループに比べて5 歳児の気管支喘息は1.72倍、アトピー性皮膚炎は1.4倍、アレルギー疾患鼻炎は1.65倍とすべてに関連が見られました。

また、慢性的な抗生物質の摂取による脳腸相関を理由にした認知機能に関しての低下も2022年3月23日に科学誌に発表されており、研究によると中年期に長期にわたって抗生物質を使用すると腸内細菌のバランスが崩れ、認知機能が低下する可能性があると指摘されています。

アレルギーで酸化する

体の老化や不調の原因は細胞が炎症すること、つまり酸化です。私たちの体を構成している細胞は、細胞膜によって包まれていますが、炎症は細胞膜が傷ついた状態であり、そこから細胞内に大量のフリーラジカルが侵入して体を錆びつかせて老化や不調の原因を作り出します。

ある食べ物を食べてアレルギーが直ぐに表れる急性型アレルギーは、自分でも判断しやすいですが、慢性型アレルギーの場合は症状が少ししか出なかったり、気づきにくい側面があります。特に慢性型アレルギーは腸の炎症を引き起こし、細胞膜を傷つけ、酸化を引き起こします。こういった慢性型アレルギーを引き起こす食べ物を特定して、避けることが体の酸化を防止する上で大切です。

アレルギーの検査は保険適用外になってしまいますが、慢性アレルギーになる食材がはっきりさせることができます。しかし検査をしなくてもある程度であれば特定することは可能です。なんとなくこの食材を食べると調子が悪くなる、だるくなる、おならが臭くなるなどは、知らない間に体に酸化が起きているサインです。

酪酸菌を腸内に増やす

アレルギーは病原菌等の有害なものを排除しようとする自己防御のシステムが、本来は攻撃する必要のない花粉や食物などにも過剰に反応してしまうことで、体に備わった免疫反応の暴走です。腸内細菌の数が減ることで腸内環境が変わると免疫反応に関わる細胞の種類や数も変化してしまい、それがこれまでかかったことのないアレルギーになってしまう原因となります。

そこで何をすれば腸内環境を改善して炎症を抑えることができるのかと言う研究が活発になっています。その一例が酪酸菌を腸内に増やすことで炎症やアレルギー反応を抑制するなどです。酪酸菌は腸のバリア機能を強くする作用以外にも、酪酸菌には免疫系を発達させて不要な炎症を抑え、アレルギーを抑える働きがあると考えられています。

慶應義塾大学の研究では、アレルギーや自己免疫疾患を引き起こす免疫の暴走を抑えるブレーキとしての役割を持つTreg細胞(制御性T細胞)に注目し、健康な人の腸内細菌をマウスの腸に移植し、どんな腸内細菌がTreg細胞を増やすのかを調べました。

酪酸菌である17種のクロストリジウム菌が一緒にいると大量のTreg細胞が生み出されることを突き止めました。実際に免疫の暴走が起きて腸で炎症が起こりやすい状態になったマウスの腸内に、酪酸菌のクロストリジウム菌を入れたところ免疫の暴走が抑えられ、症状が抑制されることが確かめられています。この大量のTreg細胞が作られる詳細なメカニズムはまだ解明の途中ですが、他の研究からも酪酸によってTreg細胞が増えることが確認されているため、アレルギーを治すにはクロストリジウム菌が短鎖脂肪酸の中でも酪酸が鍵を握っていると考えられています。つまり酪酸菌であるクロストリジウム菌が作る酪酸は、炎症やアレルギーを抑えてくれるTreg 細胞を増やすため、アレルギーを治すには腸内の酪酸菌を増やすことが大事と言うことになります。

酪酸菌の増やし方

オリゴ糖は食物繊維よりも効果的に酪酸菌を増やす作用があることが分かっています。オリゴ糖は、もともと野菜や母乳にも含まれている天然の糖類です。私たちがすぐに消化吸収できるブドウ糖や果糖は単糖類で、これに対してオリゴ糖糖質のうち単糖が 2 個から 10 個程度結びついたもので、少糖類とも言われます。基本糖質のほとんどは小腸でブドウ糖や 果糖に分解されて吸収されてしまい、酪酸菌が主に住処としている大腸に届きません。

一方でオリゴ糖は消火性と難消化性の2つに分けられ、難消化性のオリゴ糖は胃や小腸で消化吸収されにくく、大腸まで届いて酪酸菌の餌になります。これがオリゴ糖が腸内細菌に良いと言われる理由です。

実際にオリゴ糖がアレルギーや炎症に効くという研究はいくつか行われていて、アトピー性皮膚炎患者である被験者15人を対象に行った研究によると、難消化性αオリゴ糖を摂取することで、摂取し始めてから12週間後にアトピー性皮膚炎の症状の改善が確認されています。

さらにアレルギー性喘息の症状がある20 歳以上60歳以下の男女17名を対象に、アンケート調査と血液検査を行った別の研究では、難消化性αオリゴ糖を摂取する前と比べて摂取開始1から4周目で、既に発作の程度が優位に低下し、5周目以降も摂取前と比較 して優位に低下しました。さらに摂取し始めてから12週間後には花粉症の原因の一つであるヒノキ花粉特異的 IgEが顕著に低下することが分かっています。

市販されているオリゴ糖には、シロップタイプと粉末タイプがありますが、シロップタイプのオリゴ糖には、オリゴ糖以外の甘味料や添加物、水分も含まれ、オリゴ糖の含有率は全体の30% 程度になっています。一方で粉末タイプは90から98%とオリゴ糖の含有率が高く、より効果的にオリゴ糖を摂取することができます。

そして大切なのがオリゴ糖の種類です。酪酸菌が好んで餌とするオリゴ糖は限られています。オリゴ糖でよく使われているのは、フラクトオリゴ糖、ラフィノース、ガラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、キシロオリゴ糖、乳化オリゴ糖(ラクトスクロース)です。

この中で効果的に酪酸菌を増やせるのはフラクトオリゴ糖で、フラクトオリゴ糖を摂取するとそれを餌に酪酸菌が大腸で増えます。酪酸菌が増えるとその働きで体の炎症を抑えてくれるTreg細胞も増えるため、アレルギーを治すのに繋がります。

バイオサエンス研究所の研究者たちが27人の健常者を対象に行った研究によると、フラクトオリゴ糖の1日の摂取量が1、3、5gのいずれの場合でも便中のビフィズス菌の数や排便回数が優位に増加し、便の硬さも優位に柔らかくなったことから便通の改善効果が認められました。1日の摂取量の目安としては、多くても10g程度大さじ1杯弱を目安になります。

フラクトオリゴ糖は、玉ねぎ、ニンニク、ごぼう、アスパラガスといった野菜の他に、果物のバナナにも含まれています。ただし3gのフラクトオリゴ糖をこれらの食材から摂ろうとすると、玉ねぎ6.5個、ごぼうと5.5本、バナナ10本になります。一方で難消化性デキストリン、レジスタントスターチ、セルロース、ペクチンといった身近な食物繊維には酪酸菌を増やす効果はありません。

クラゲと納豆でアレルギー

食べ物のアレルギーは、子供に多いイメージあるかもしれませんが、今注目されているのが大人になってから発症する食物アレルギーです。例えばマリンスポーツなどでクラゲに刺された経験がある方は、納豆アレルギーになる可能性があることが分かっています。

調査では、納豆アレルギーの患者13人のうち11人 がサーファーだという結果が出ました。発酵食品である納豆は一般的にアレルギーを起こしにくいとされています。しかし納豆のネバネバ成分に含まれるPGAと呼ばれる物質は同じく、クラゲの触手が毒針を刺す時にPGAが生み出されます。クラゲに繰り返し刺されたサーファーは、皮膚からPGAが体内へと入りアレルギー反応が起きやすい体質になります。そこに納豆を食べてPGAが体内に入ると、体にアレルゲンが侵入したと認識してしまうのです。

このように構造が似ているアレルゲンを体が異物と勘違いし、過剰な免疫反応を起こすことを「交差反応」と言います。また他にも様々な組み合わせで起こります。

例えば、ペットを飼っている人のアレルギーの原因はマダニです。ペットに寄生した場合に、マダニの 唾液に含まれるアレルゲンと牛肉や豚肉に含まれるアレルゲンが似ていることで交差反応を引き起こします。

また、医療従事者のアレルギーの原因が、天然ゴムの手袋に含まれているラテックスです。このラテックスが荒れた皮膚などから体内に入ることで、バナナやアボカドなどの果物と反応を起こし、アレルギーが引き起こります。

アレルギーを改善する食べ物

最近の研究では、特定の食品がアレルギーの根底にある炎症を抑え、アレルギーを軽減してくれることが示唆されています。

生姜とターメリック

まず一つ目が生姜とターメリックです。いずれもアレルギー症状を緩和するのに役立つと言われており、生姜はアレルギー症状の原因となるヒスタミンを抑える作用があります。一般的に売られているアレルギーの薬には、抗ヒスタミン薬が多くあり、生姜にはほぼ同じような効果が得られることが分かっています。

一方で、ターメリック(うこん)に含まれるクルクミンは、アレルギー鼻炎によって引き起こされる腫れや炎症を最小限に抑えるのに役立つことが示唆されています。また抗酸化作用によって、老化や多くの病気の原因となる酸化から体を守る効果もあります。

プロバイオティクス

プロバイオティクスは、腸内フローラのバランスを改善することにより人に有益な作用をもたらす生きた微生物を含む食品やサプリのことです。食品であれば、ヨーグルト、甘酒、乳酸菌飲料、ぬか漬け、みそ、キムチ、納豆などの発酵食品に含まれています。

2017年に発表された論文(フロリダ大学)によると、プロバイオティクスは季節性アレルギーのある健康的な個人のアレルギーシーズン中の生活の質を改善すると示唆されています。その理由として、プロバイオティクスは制御性T細胞(Treg)の割合を増やし、耐性を誘導することにより、アレルギーシーズン中の生活の質を改善する可能性があると考えられています。またプロバイオティクスが医学的な治療法が存在していないアレルギー性鼻炎に有効であるとの可能性を示した論文(2013年プロバイオティクスによるアレルギー性鼻炎の治療:代替アプローチ)もあります。

またアトピーなどの皮膚のトラブルにも有効であることが明らかになっています。例えば2013年に発表された研究論文よれば、プロバイオティクスによって湿疹、アトピー性皮膚炎、ニキビ、アレルギー性炎症などの皮膚疾患を防ぎ、また治療できる可能性が示唆されています。そして過敏性皮膚疾患や紫外線のダメージや傷から皮膚を守ってくれる可能性も指摘されています。さらにメンタルを健康にする、体重を減らす、リーキーガットを改善するなど様々な効果が確認されています。

野菜や果物

食生活を改善するために最も効果的なのが、野菜や果物の摂取量を増やすことです。様々な健康効果のある食べ物やサプリが世の中にはありますが、最もシンプルでアレルギーに良いのが野菜や果物であることには変わりません。

例えば12ヶ月に渡って、4000人以上の子供たちの食事を調べた研究(イタリア)によると、野菜や果物の摂取量を増やすと、喘息、息切れ、その他のアレルギー性鼻炎の症状が軽減し、パンやマーガリンを多く摂取した子供は、喘息を起こしやすくなりました。野菜や果物が炎症を抑えてくれる効果と沢山の食物繊維によって腸内環境が整ったことが軽減した理由として挙げられています。その他にも、血圧を下げる、目や消化器系のトラブルを減らす、血糖値の改善などの効果も確認されています。

ビタミンCが豊富な食べ物

ビタミンCがアレルギーにも効果的であるという論文があります。韓国ソウルで4,554人の子供たちを対象に行われた研究では、抗酸化物質とアレルギー性鼻炎との関連が調べられました。その結果によると、ビタミンCの消費量が増加した子供たちのグループは、アレルギー性鼻炎の症状が少ないことから、ビタミンCを多く含む食品を食べることがアレルギー性鼻炎を減らすことが推測されています。

また、ビタミンCはヒスタミンを調節することでアレルギー症状を緩和することができることが分かっています。ヒスタミンは、アレルギー、感染、障害による体の炎症反応の一部として生成される化学物質です。例えば花粉などのアレルゲンに晒されると、皮膚、鼻、喉、肺の細胞がヒスタミンを放出し、その結果、痛み、かゆみ、鼻水、喘息などのアレルギー症状を引き起こします。研究によれば、高レベルのビタミンCが炎症を起こしている細胞のヒスタミン放出を阻害し、さらには放出されたヒスタミンを分解することを補助して、アレルギー症状を緩和してくれることが明らかになっています。

マグネシウムが豊富な食べ物

マグネシウムが気管支を拡張し、ヒスタミン作用を抑制することが分かっています。例えばブリンガムヤング大学の研究によるとマグネシウムが不足している動物は、適切なマグネシウムの動物よりもアレルゲンに晒されると血中のヒスタミンレベルが高いことが分かっています。

他にもマグネシウムが不安を軽減してくれることが研究で示唆されています。2017年に異なる研究を調べたレビューによると、マグネシウムが神経伝達物質の調整に重要な役割があるため、脳の視床下部に影響を与えてストレスや不安を軽減することが挙げられています。

腸内環境を整える「グルタミン」

一般的に腸内環境を整える食品として、発酵食品や食物繊維が挙げられますが、グルタミンも腸の健康を維持するために有効な成分であることが分かっています。グルタミンというと旨味成分である「グルタミン酸」と混同しがちですが、これらは異なる物質です。グルタミンは生肉(ユッケ)、生魚(刺身)、生卵、発芽玄米などに多く含まれています。いくつかの研究では、グルタミンを摂取することによって腸が健康になる可能性が示されています。

例えば、グルタミンが腸のバリア機能を改善し、炎症やリーキーガットのリスクを軽減するのに役立つことが分かっています。また腸内の善玉菌の増殖を促進することも分かっています。

さらに、グルタミンは酸化ストレスを軽減することも示唆されています。グルタミンは抗酸化物質であるグルタチオンの材料となることによって、体に負担がかかった時に酸化ストレスを軽減して、細胞やDNAなどが傷つくのを防いでくれます。つまり老化防止にも効果が期待できます。

グァバ茶のアトピー改善効果

グァバは、パパイヤやマンゴーなどと並ぶ代表的な南国の果物の1つで栄養化が高いことから世界的にもスーパーフードとして知られています。グァバ茶は焙煎したグァバの葉やグァバの実を抽出して作ったお茶のことで、様々な健康効果があるとして注目されています。

グァバ茶には、血液をサラサラにして動脈効果を予防する効果、食物繊維によって腸内の有害物質を吸着し便として排泄してくれる効果、ストレスを和らげて心身をリラックスする効果など様々な健康効果があることが確かめられていますが、多くの方にとって嬉しいのがグァバ茶の美白効果です。

グァバ茶には、シミやそばかすの原因となるメラニン色素を作るチロシナーゼという酵素の働きを抑えてくれる作用があると分かっています。さらにグァバ茶には豊富なビタミンEが含まれており、血管を広げて血行を改善する作用があることから、メラニン色素の代わりに美白成分がお肌の血管に流れ込んでくれることでしょう。

また美肌という点ではグァバ茶によるアトピー性皮膚炎の改善効果も期待できます。アトピー性皮膚炎のマウスにグァバ抽出物を塗付した実験によると、血中の炎症関連マーカーが改善するとともに、皮膚における炎症組織が減少していることが分かっています。そのためグァバ茶は加齢性の皮膚のトラブルだけでなく、アトピーやアレルギーといった免疫系の問題にも、非常に良いお茶であると言えます。

1日2回の鼻うがい

体内炎症は明確に私たちの謎の体調不良に関連しています。それは科学的に認められている事実であり、病院に行くほどではないけどいつも調子が悪い、実際に病院に行って検査をしたものの特に異常が見つからない、それでも確かに体が重く、だるくて辛い症状に悩まされているなど、こんな方がたくさんいらっしゃいます。

病名がつかないことは、かなりしんどいことで、病気であると分かればその病気の治療に 専念すればいいわけですが、病名がそもそも分からないと何をすればいいのか全くわからなくなります。そんな病名のつかない謎の体調不良は、体内炎症が原因となっている可能性が非常に高いです。そして長引く体調不調の原因に、鼻の奥にある上咽頭という部分が炎症を起こしていることが原因である可能性があります。

実は上咽頭の炎症が、自律神経失聴症、うつ、慢性疲労症候群など万病を招いてしまうということが近年明らかになっています。つまり慢性的な疲れが取れないのは上咽頭が炎症を起こしていることが原因かもしれません。実際に上咽頭が炎症を起している人はたくさんいると考えられています。

そこで鼻うがいをすることによって上咽頭の炎症を減らせることができます。鼻うがいは 特にアレルギーや感染の予防、炎症の緩和に有効とされる健康習慣です。鼻うがいをすることによって鼻腔や鼻の奥の部分に溜まっている埃や塵花粉、その他のアレルゲンを洗い流すことができます。これらの異物やアレルゲンが除去されることで鼻腔内の炎症反応が減少し、アレルギーや鼻詰まりやくしゃみなどの症状が軽減されることが期待できます。

また炎症の原因となる物質や過剰な粘液が鼻腔内に存在している場合、鼻うがいによって、これらが洗い流され炎症を減らすことに繋がります。また鼻うがいによって、ウイルスや細菌などの病原体も洗い流されるので、感染を起こしやすい部位である鼻腔や喉に病原体がいるリスクが減少し、感染症の発症や炎症の発生を予防することも期待できます。

鼻うがいの具体的な方法は超簡単で、体液と同じ浸透圧である生理食塩水、つまり水500mlに小さじ程度の食塩をよく溶かしたものと鼻の穴に差し込めるようなノズルのついたプラスチックのボトルを用意してください。ちなみに最近では鼻うがい専用のキットが売られています。方法は、洗面台で顔を突き出し、顎を引いて洗浄液を入れた容器を片方の鼻に当てて、あーっと声を出しながらボトルを押して水を出し、鼻腔内を洗います。片方の鼻から生理食塩水を入れて、もう片方の鼻から出すというのを左右の鼻で行います。そして鼻うがいの後は、片方ずつ軽く鼻を噛みましょう。鼻に残った水が気になる時は、頭を下に向け軽く左右に振ると取り除くことができます。

この鼻うがいを1日2回習慣化することで、炎症が減ることに加え、口呼吸の予防になるというのもメリットです。しっかりと鼻で呼吸することが重要だと医学的に分かっており、口呼吸というのは本来不自然な呼吸の仕方です。また口呼吸によって様々な病気のリスクが上がることも分かっています。例えば口呼吸によって花粉症、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、過敏性腸症候群、うつ病、ドライマウス、睡眠時無呼吸症候群などの様々な病気が引き起こされてしまいます。もちろん不自然な呼吸の仕方をしているわけですから当然と言えば当然でしょう。特に鼻が詰まっていて鼻呼吸ができない人は、鼻うがいを習慣化して、鼻の詰まりが徐々に取れて鼻呼吸ができるようになるでしょう。

アソコが痒い「膣カンジタ」

綺麗にしているのに、何だか痒い。そんな方に限って余計に症状を悪化させていることがあります。場所が場所なだけに悩んでる女性も多く、人に相談したり、言いづらく、また人から聞くことも少ない病気ですが、全く珍しくない病気です。

その痒さ原因が膣のカビ、膣カンジダですが、正しい対策の方法が浸透していないのが実態です。実はカンジダは、口の中や腸の中にもおり、医学用語で常在菌と呼ばれています。普段くらいの量であれば特段何の支障もありませんが、人の行動やコンディションによってカンジダがなんと増殖してしまうことがあります。そうして一定の数を超えると嫌な症状となって現れます。この症状があそこに出た状態を膣カンジダと言います。

代表的な症状としては、痒み以外にも白くドロっとした織り物や分泌物が挙げられます。また、その周囲で炎症を引き起こすため、他の部分に痒みや熱い感覚を持つ、周りの皮膚が湿疹のように腫れることもあります。

また、一見若年層の女性に多く発症するように思われる病気ですが、実は膣カンジダ40から50代の女性にも多い病気になっています。その理由の1つが更年期による免疫力の低下やホルモンバランスの変化によってカンジダ菌の増殖が起きやすくなるからです。また40代以降は尿漏れなどの膀胱、尿道の症状も増加するため、これらも大きく関連すると言われています。

その他にも注意すべき内容に、デリケートゾーンのケアの仕方があります。例えば念入りに洗っている場合、それは医学的には間違った行動になり、より悪化させてしまう行動です。人間の体の中で膣には常在菌が膣の中の環境を調整したり、カンジダの繁殖を抑え、自浄作用のある場所でもあるため、無理やり石鹸などを使って時間をかけて洗い流すことをしてしまうと、その常在菌の数が減ってしまい自らの手で良い環境を壊してしまっていることがあります。

また、便をしてお尻を吹く時に後ろから拭く方は注意です。なぜなら腸の中から排出される便の中にもカンジダは生息しており、もし後ろから前にお尻を吹いてしまう習慣のある方は、そのカンジダがトイレットペーパーを返して、膣の方に移動してしまうことがあります。

膣カンジダという病気は、女性であれば誰もがいつなってもおかしくない病気だからこそ正しい知識を身につけ、正しい対策を行うのが大切です。

アレルギーと鍼灸

西洋医学では、アレルギーに対してステロイド薬や抗ヒスタミン剤などで症状を軽減させます。一方で東洋医学では、症状を緩和させる対処療法と根本的な原因の改善治療に分けて考えます。また東洋医学では、アレルギーの多くは臓腑のバランスが崩れた時に様々なアレルギー症状が起こると考えます。特に肺・脾・腎に異常が現れます。これらの臓腑のバランスを整えながら、その他の症状に対しても治療を行なっていきます。例えばアレルギーと併発する症状として、食欲不振、不眠、冷え、肩こりなどの症状があります。

さらにアレルギーの基本的な原因は体質以外にも、生活習慣や生活環境などにもあると考えます。体の内側にあるものを「内傷」、外側にあるものを「外感」として、アレルギーの原因となる「外感」には『風、湿、暑、熱、燥、寒(六淫)』で分類し、これらを総称して『外邪(西洋医学のアレルゲンにあたる)』としています。

| 風邪 | 症状の進行が早まり、発症部位の転移がみられる |

| 湿邪 | 化膿が伴うこともあり、涙眼なったり、鼻水も増える |

| 暑、熱邪 | 患部が熱を帯び、冷やすと緩和するが、温めると進行する |

| 寒邪 | 患部周辺が冷たく、温めると治まり、冷やすと進行する |

| 燥邪 | 乾燥して酷い痒みを伴う |

当院では、東洋医学的体質診断で症状を見極め、脈診や舌診などから『外邪』のどの影響が大きいのかを見極めていきます。特に現状の症状の緩和を第一に考え、その後の治療状況を判断しながら、体の内側にある「内傷」にアプローチしていきます。

アレルギーは、体質や生活習慣、生活環境の影響などが複雑に絡み合い、なかなか有効な治療法が確立されていません。しかしながら鍼灸によって、人の持つ自然治癒力を高めて、体の内側にある原因に直接アプローチすることで、体質を改善し、アレルギーに悩まない体づくりが必ずできるはずです。

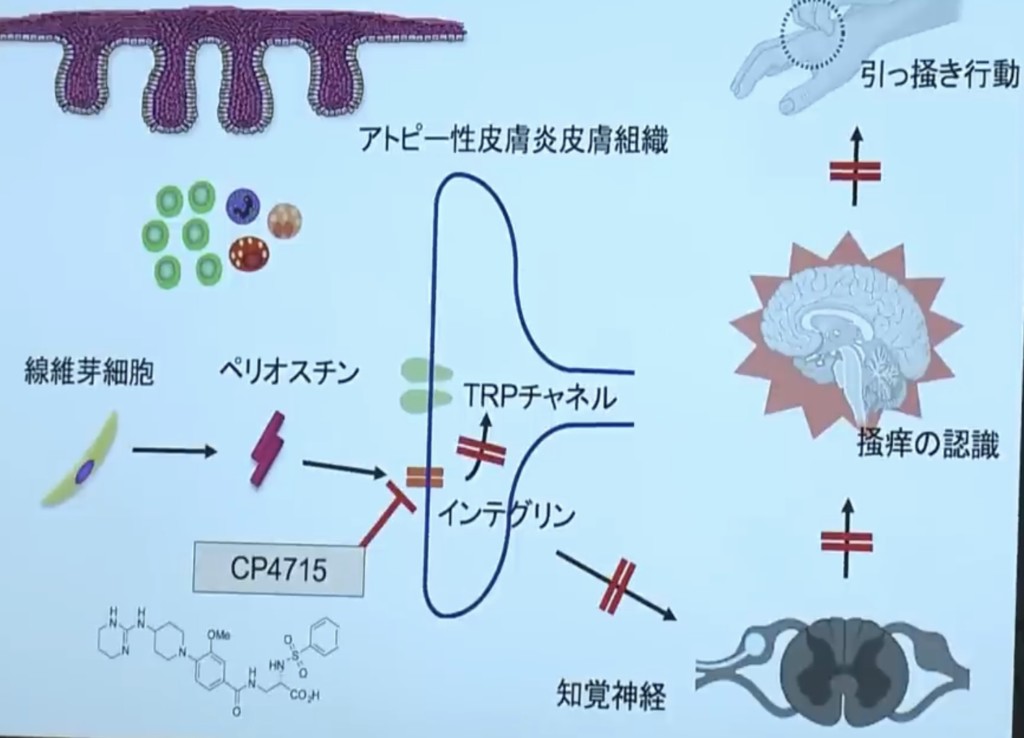

【最新 佐賀大学医学部】アトピー“かゆみ”解明

アトピーのかゆみの原因が解明され、薬の開発に向けた治験の準備が進んでいます。佐賀大学の研究チームは、2023年1月12日にアトピー性皮膚炎のかゆみに、ペリオスチンというタンパク質が関わっていることを解明したと発表しました。このペリオスチンは、アトピーを持つ人の体内では過剰につくられており、さらに別のタンパク質と結びつくことで痒みを引き起こすことが突き止められました。マウスで行なった実験では、ペリオスチンが通常の量のマウスと少ないマウスを比較すると、後者では体の痒みが改善したことが認められています。既に薬の開発が進んでおり、企業と連携して治験の準備が進んでいることが発表されました。

【本コラムの監修】

・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。