糖質やカロリーを抑える食事制限は、かならずリバンウンドします。その理由は、我慢して食べることを抑えて一時的に体重は減少するかも知れませんが必ずその反動で食べてしまうからです。人の脳は押さえ込もうとするほど、逆にその欲求が強くなる傾向があります。

一方で食欲は、基本的にはホルモンや自律神経によってコントロールされており、意思の力でコントロールできないものであると考えた方が良いでしょう。つまりホルモンや自律神経に大きな影響を与える睡眠や食事、運動などの生活習慣の改善をダイエット前に先行することが大切です。そうすることで自然に食欲が抑えられて痩せていくができます。

また、運動してもなかなか痩せないのは、運動すればするほど体が消費するエネルギーが多くなり、それに合わせて食欲が強くなり多く食べてしまうからです。そもそも食べ過ぎの根本原因を解消しなければ運動しても必ずそれ以上のエネルギーを欲してしまうことになります。痩せない理由や食べ過ぎてしまう根本原因を見つけて解消していくが健康的に痩せるためには大切です。

痩せない理由は人それぞれ違う

これさえ食べれば痩せる、この運動すれば痩せるなど様々なダイエット情報が溢れていますが、痩せない理由は人それぞれ違います。例えば糖質を摂り過ぎてるせいで痩せてない人は、糖質を減らせば痩せる可能性が高くなりますが、脂質な過多で痩せられない人は、糖質を減らしても痩せません。逆に糖質制限をすることによって脂質が増えて太ってしまう可能性が高くなります。

なぜ痩せないのかを考える上で大事なことは、食べ過ぎる理由と食べてないのに痩せない理由(代謝が下がっている)を考えることです。特に代謝が落ちている人は、冷え、便秘などに悩まされているケースが多くあり、いくら食事制限をしても痩せない原因になります。何れにせよ食べ過ぎている人と代謝が落ちている人のダイエットは全く違うものになります。

痩せるために冷えを改善する

自分自身が冷え体質なのかどうかは、基礎体温から分かります。生命活動を行う酵素が最も活動的になる温度が37.1度〜37.2度で、この体温は脳や内臓などの体内深部の温度のことです。体温計で計る温度は外気に触れているため体内深部より温度は下がります。そのため脇の下で36.5度以上あれば体内深部は37度以上になります。

また、体温は1日の中で変化しますが、朝起きた時が一番低く、昼夜に最も高くなります。そのため昼夜に計って36度以下であれば低体温、つまり冷え性であると言えます。他にも以下の自覚症状があれば冷え性である可能性が高くなります。

- 手足の冷え

- 寝つき、目覚めが悪い

- 目の下のクマ

- 肌のくすみ・肌荒れ

- 情緒が不安定(イライラ、憂鬱など)

- 肩こり、腰痛、頭痛

- 体のむくみやこわばり

- 汗をかきにくい

冷え性の原因

自律神経の乱れ

自律神経には、昼間活発になる交感神経と夜にリラックス状態に導く副交感神経があります。交感神経が優位になると血管収縮するため、心臓より離れた手足に血流が滞り体温が低下します。また活動に伴い血流の中に顆粒球が増えます。一方で副交感神経が優位になっている場合は、血流が拡張し体温が上昇して、体内の異物を処理するために、血流の中にリンパ球が増えます。このようなバランスが崩れると冷え性になります。

食べ物を熱エネルギーに変換できない

特に炭水化物を消化するとブドウ糖が生成され、細胞内のミトコンドリアの活動(熱)エネルギーになり体温を上昇してくれます。しかし炭水化物を摂らなければブドウ糖が生成されにくくなり、細胞が熱エネルギーを生み出すことができない状態になってしまいます。

また同じような理由で、胃腸が弱いと食べ物の栄養成分を十分に取り込めないため冷え性になるケースもあります。胃腸が弱い状態が続くと、代謝を盛んにして体温を調整する甲状腺機能が低下し、さらに冷え性がひどくなります。

水分の摂り過ぎ

夏場にキンキンに冷えたお水を飲むと、深部体温が下がります。また気温が下がると体温も下がります。体の組織を停滞させるような余分な水分を摂り過ぎないことが大切です。

体温と免疫力の関係

なぜ体温が上がると免疫力が上がるのかは、血液中のリンパ球が増えるからです。リンパ球は体内の異物を処理する白血球のことで、例えば風邪などで熱が上がるのは体内でリンパ球が増え、体内に侵入した異物と戦っているからです。

また、通常は大人より子供の体温は高いのですが、近年は子どもの冷え性が問題になっています。低体温であれば、運動する気(遊ぶ)にもならず、血液循環が悪くなり、家に閉じこもり、さらに外気の刺激に弱くなるという悪循環に陥ります。

一方で体に入ってきた病原菌を退治する免疫細胞も、また内臓が冷えている状態であれば良いパフォーマンスを発揮できません。私たちが風邪を引いた時、高熱が出ていると、免疫機能にとっては本来の力を発揮できる最高の環境となります。体の免疫機能を活性化させるために脳が体の熱を上げろと指令を出しているわけです。風邪を引いていない通常の状態でも、内臓の温度が理想的な状態であれば免疫機能は正常に働きます。逆に体内の温度が下がっている状態だと免疫機能が低下し、体内に入ってきたウイルスなどの外敵に抵抗できません。その結果、風邪やインフルエンザなどにかかりやすくなります。

冷え性を改善するには

冷え性を改善するためには、精白品(白砂糖、小麦粉、白米など)を控えることが大切です。黒糖、全粒粉、玄米などを摂り、水分の摂り過ぎに注意しましょう。また食事によって体温は一時的に上がりますが、雑穀を同時に食べると体温を長く保持してくれる働きがあります。

さらに自然塩を摂ることで、ナトリウムが不足による生理不順、子宮系疾患、冷え性、リウマチなどを予防し、血液濃度を高めて細胞を引き締めることで冷え性が改善できます。

他にも入浴(湯船に浸かる)する人は、シャワーで済ませる人に比べて血中のリンパ球が多いことが分かっており、体温も免疫力も高くなることになります。目安としては体温+4度のお湯にゆっくり浸かりましょう。また入浴は副交感神経を刺激することができ体温上昇にも有利に働きます。

冷え性を改善して痩せやすい体質へ

痩せるためには、まずは冷えを改善しましょう。ダイエットを優先してしまった結果、冷え性になってしまい、痩せにくくなったという方もいらっしゃいますので、まずは冷えを改善するべきです。

冷え性の主な原因は、基礎代謝の低下が挙げられ、基礎代謝が低いと痩せにくくなり、また血流の滞りによって、肌の栄養不足により肌荒れなども起こります。さらに冷え性は万病の元とも言われ、免疫力の低下だけでなく、身体の不調、様々な病気にかかりやすくなってしまいます。

冷えを改善することが痩せやすい体質になるのは、血流やリンパの流れを促進し、代謝アップに繋がるからです。代謝が上がると血流もさらに促進され、冷えにくくむくみにくい体質になります。

また代謝が上がると、効果的に老廃物の排出が促されて脂肪燃焼が行われます。さらに腸内環境も改善され、血液がさらさらになり、全身への血の巡りがよくなることでさらに代謝が上がります。

当院導入の美容高周波温熱治療器(ラジオ波)は、お腹の内側からジュール熱を発生させ、体の深部から温度を上げることで、血液やリンパの流れを活発にし、老廃物の排出をスムーズする作用があります。滞っていた巡りを改善させ、腸内の蠕動運動を活性化へ導きます。続けて行うことで便秘解消に繋がります。

中医学では過敏性腸症候群の解消には頭鍼療法が効果的に作用すると検証されているため、頭の鍼と深部加熱を併用することで、ストレスと腸の両側からアプローチすることができます。

自律神経の乱れで太る

様々なダイエットを試しても痩せづらい場合は、自律神経の乱れが原因かも知れません。自律神経が乱れると疲れやすくなるだけでなく、太りやすくなることが知られています。

満腹感を感じる脳の視床下部は自律神経の中枢であり、自律神経が乱れると視床下部が乱れて満腹感を感じにくくなります。そのため自律神経を整えることをダイエットの前に優先しないといけません。その自律神経を整える方法は、睡眠を7時間以上取ること、ストレスを避けること、日光を浴びることです。これら3つを意識することで、幸せホルモンのセロトニンの分泌量が増えメンタルが安定し、過剰な食欲が抑制されて食べ過ぎを抑えることができます。

また、朝を浴びることで体内時計が調整され、夜にぐっすり眠ることができ、ストレスホルモンが減少して痩せやすくなります。

お腹の冷えは万病の元

手足が冷たくなる「末端冷え症」は、多くの女性を悩ませる症状のひとつです。その原因がお腹が冷える「内臓型冷え症」であることはあまり知られていません。

お腹は、健康を左右する大切な臓器が集まっている場所のため、冷えていると多くの機能が低下し、体全体の血流が滞って代謝が落ちたり、免疫力が衰えたりします。理想の内臓温度は、37.2度から38度くらいと言われ、冷えると癌、肝臓病、心筋梗塞、糖尿病などの生活習慣病のリスクが高まります。また血液の流れが悪いため末端の毛細血管へ温かい血液が流れず、血管が収縮し、そのために手足などが冷えてしまうのです。

内臓の冷えは、食習慣、ストレス、運動習慣など様々な要因が考えられます。特にストレス下においては自律神経が乱れ、内臓への血流が低下し、内臓の働きを抑制することになるため、お腹の冷えが表れると考えられています。

一方、身体を冷やす食材や飲み物は、内臓を直接的に冷やし、内臓の活動低下を招いて、お腹が冷えてしまします。さらその状態が長く続けば、体の機能が内蔵を守るために、多くの血流を内臓に集めようとするため、お腹だけでなく手足がますます冷えることになります。また女性は筋肉量が少なく脂肪が多いので、熱を作る力が弱く、脂肪は一度冷えると温まりにくい性質を持っているため、冷えの原因となります。

このようにお腹の冷えは、食習慣、ストレス、運動習慣などの生活習慣と密接に関係していることが分かるでしょう。

そして活動の中で生まれる活性酸素は、癌などの様々な病気の原因になる他、血管や皮膚などの老化を促進させ、動脈硬化やシワやシミといった老化現象を引き起こす原因となります。実は内臓温度が下がると抗酸化酵素の働きが鈍る為、活性酸素が増えてしまいます。そのため内臓温度を保つことで病気だけでなく、新陳代謝を活発にすることができ、さらに老化を防ぐことができるのです。さらに内臓温度を保つことは、免疫力を高め、様々な病気を予防することができます。

また、内臓温度が1℃低下すると、基礎代謝は15%低下すると言われており、基礎代謝が下がることで痩せにくい体になってしまいます。また高血圧や糖尿病、動脈硬化のリスクを高める「内臓脂肪」の原因をつくってしまいます。

手足の冷えは「腸冷え」

「腸活」から腸に優しい食生活を心がける方も多くなっています。しかし、腸に良い食べ物を摂るだけでなく、腸の働きを良くするためには冷えに注意する必要があります。

この全身の不調を招く「腸冷え」という言葉はまだまだ認知されていません。寒くなると筋肉だけでなく、体の臓器や器官の働きが低下します。特に腸は、数ある臓器の中でも冷えの影響を受けやすい臓器です。

例えば、腸の働きが低下すると便秘になりやすく、気温が低下する冬に便秘になる方が多くなっています。一方で夏でもクーラーによる冷えが影響で便秘になる方がいらっしゃいます。消化・吸収を担う小腸、不要物を排泄する大腸が冷えるとそれらの働きが停滞するので、当然体全体の不調につながります。冷えが慢性化すれば、自律神経にも影響し、イライラ、不安感、不眠、鬱など様々な症状を引き起こしてしまいます。

腸冷えのチェック

- 下半身や足元、手先などが冷えやすい

- 時間帯や場所による温度差が大きいと体調が悪くなる

- 便秘したり、ガス腹やお腹の張りを感じたりすることが多い

- 冬になると便秘や下痢などの腸トラブルが悪化しやすい

- いつもなんとなくお腹がすっきりしなくて、体も重い

- 手足や顔がむくみやすい

- 緊張したり不安があったりすると、胃腸の調子が悪くなる

- それほど過食していないのに、太りやすく、やせにくい

これらの症状で当てはまるものが多ければ多いほど「腸冷え」である可能性が高いと考えられます。

腸冷えは「停滞腸」

手足の冷えに悩まれる方も多いと思いますが、実は手足の冷えは腹部の臓器を守るために生じます。臓器を機能させるための十分な熱がつくり出せなくなると、体は臓器を守るために防衛反応を起こします。防衛反応が起こると、腹部の血流が増やされる代わりに、手足などの血流が減り、体の末端に冷えが生じます。つまり手足の冷えは、体の防御に役立っています。

その仕組みを支えているのが自律神経です。腸が冷えると、緊急的に交感神経が働き、手足の血管を収縮させます。ただし、これは体の抹消の血流を犠牲にして内臓を守るという応急処置なので、長く続けることはできません。長く続けば、腸だけでなく全身に不調が出たり、自律神経の乱れによる症状が起こります。

食事や生活習慣の乱れ、ストレス環境などで腸への負担をかけ続けているため、手足の冷えが慢性化しているケースが多くあります。腸は消化、吸収、排泄のサイクルを受け持つ大切な器官ですが、このサイクルが停滞し、排泄力が低下した状態を「「停滞腸」と言います。この「停滞腸」を招く原因の一つが腸冷えです。便秘は「停滞腸」が進行したことから起こる代表的な症状ですが、その他にもお腹の張り、下痢、疲れ、倦怠感、体臭、ニキビ、肌荒れなど様々な原因となります。

痩せる漢方!?「防風通聖散」

防風通聖散を飲むと痩せると言うデータがあります。ただし、それは元々肥満傾向がある人や耐糖能異常(糖尿病予備軍や糖尿病)がある人を比べた時の結果によるものです。これらの被験者に防風通聖散を飲んだ人(食事制限と運動含む)と飲まなかった人(食事制限と運動のみ)を比較したところ、飲んだ人に体重減少が見られました。つまり防風通聖散は単品の効果があるわけではなく、これらの条件の上(運動と食事制限)に減量をサポートする漢方薬です。

また、防風通聖散を長期に摂ることによって腸内が炎症を起こすことも言われています。何れにせよ飲むだけで何kg痩せると言うものは100%ありません。痩せるためには、食事制限と運動がマストです。

お腹の冷えを解消する

お腹の周りを温める

お腹が冷えている場合は、お腹の周りを温めることが大切です。ある女優さんは腹巻をしてお腹を温めているそうです。腹巻でお腹が温まることで、血行、代謝、内臓の働きを良くして、体温をあげて冷え性を予防することができます。特に便秘、生理痛が強いなど、内臓の機能が低下している場合は、体温よりも高めの温度で温めて下さい。

骨盤の周りの筋肉を鍛える

内臓機能(子宮・卵巣・腸など)が低下している場合は、骨盤周りの筋肉である骨盤底筋群を鍛えることが効果的です。骨盤底筋群の運動は、肛門に力を入れ、その状態を10秒くらい保つ運動を1日20-30回程度行いましょう。

半身浴で血流を改善する

半身浴は、心臓への負担を小さくすることができるため、長く湯船につかることで体の芯まで温めることができます。最低でも20分以上、頭皮から汗が滴り落ちるまで、40℃以下のぬるめの湯に溝落ちより下の部分だけを湯船につけてください。

腎臓マッサージ

腎臓はウェストのくびれのすぐ上にありますが、この部分を上から下へとさすったり、拳でトントンと叩くだけで腎機能がアップすることが知られています。これは「気功」の一つで、免疫力アップが期待できます。また腎臓に負担が掛かっていると腰に痛みが生じることがありますが、これらによって腰痛も楽になります。痛みがある場合は、1日100回程度さすったり、叩いたりして下さい。

交流磁気治療

交流磁気治療とは、電気磁気治療機から発される磁気を体に当てる療法です。交流磁気治療は、血流を著しく改善し、体温を上げ、その磁気の振動により微小管・モータータンパクを刺激し、免疫細胞の運動を増強することができます。1回30分を3回行うと血流量や体温が上昇し、胃腸の調子がよくなったり、歯の痛みが治ったりします。傷や火傷などにも効果があります。当院導入のインディバ(高周波温熱器)にも同じ効果が期待できます。

お腹の不調を改善するツボ

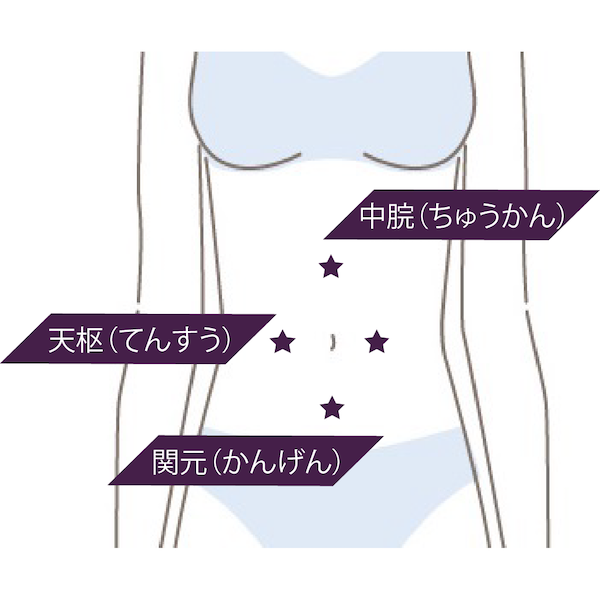

お腹の周りのツボである、中院・天枢・関元を温めて、内臓の不調を改善しましょう。

- 中院(ちゅうかん):溝落ちとおへその真ん中

- 天枢(てんすう):おへそから指3本分外側

- 関元(かんげん):おへそから指4本分下

中院は内臓機能全般の働きを活発にするツボ、天枢は消化器系の不調を改善、関元はお腹の冷えとりや便秘に効くツボです。

食欲を抑制して痩せるツボ

関元(かんげん)のツボも脂肪燃焼効果がありますが、他にもストレスの増加が食欲を増すこともあるため、自律神経を整えるツボもおすすめです。イライラして食べ過ぎちゃう人は、自律神経を整えるツボを合わせて押しましょう。おすすめのツボは、関元(かんげん)と飢点(きてん)です。

関元(かんげん)は、へそから指4本分下にあり、体の冷えを解消して代謝を促進するため、ダイエットに効果的です。特に朝に押すと1日の体温を上げてくれるためおすすめです。

飢点(きてん)は、耳の顔側にある骨の飛び出た部分のくぼみにあります。飢点のツボを押すと満腹中枢が刺激され、食欲を感じにくくなります。食事の10から15分ほど前に押して、食べ過ぎを防ぐことがポイントです。

【本コラムの監修】

・経歴

大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。